“Quel moment ! Dieux puissants, secourez-moi !”

(Iphigénie, IV, 2)

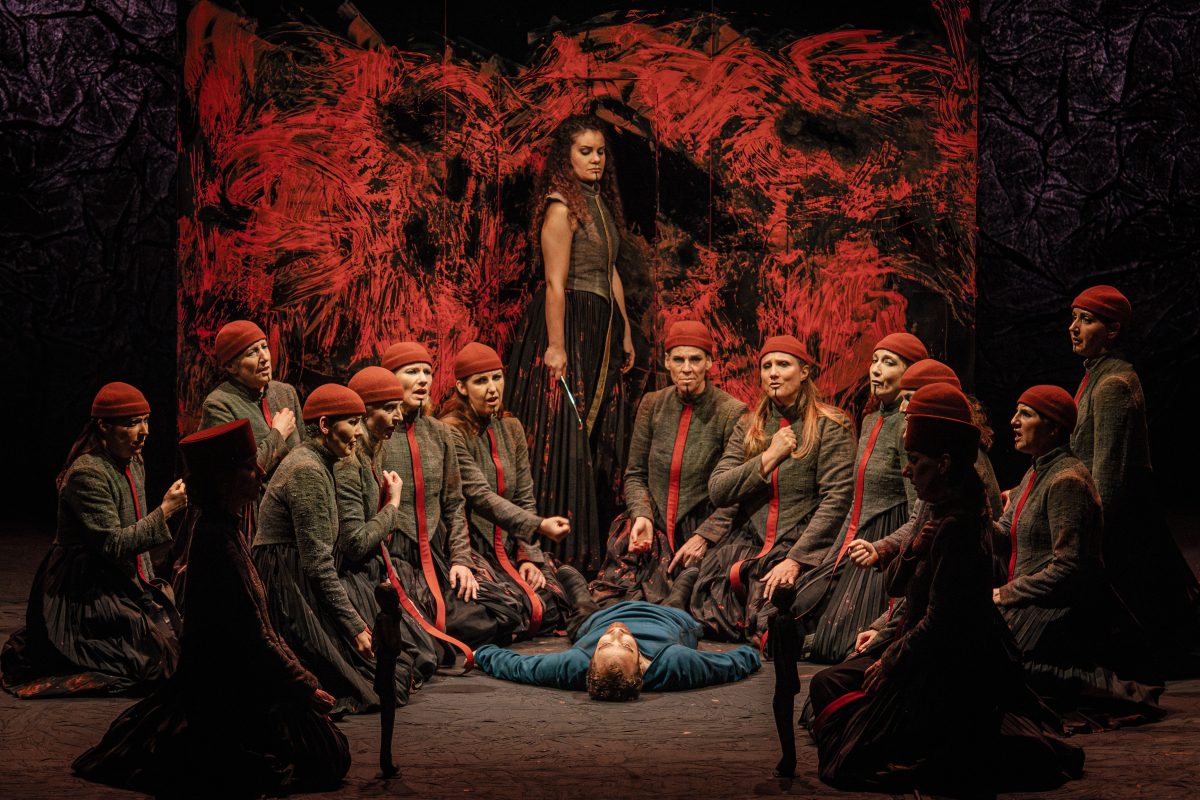

Tamara Bounazou (Iphigénie), Theo Hoffman (Oreste), chœur Les Eléments © S. Brion / Opéra Comique

Christoph Willibald GLUCK (1714 – 1787)

Iphigénie en Tauride

tragédie lyrique en quatre actes sur un livret de Nicolas-François Guillard représenté pour la première fois à l’Académie Royale de Musique le 18 mai 1779

Tamara Bouzanou, Iphigénie

Theo Hoffman, Oreste

Philippe Talbot, Pylade

Jean-Fernand Setti, Thoas

Léontine Maridat-Zimmerlin, Diane / Deuxième prêtresse

Fanny Soyer, une femme grecque / Première prêtresse

Lysandre Châlon, un Scythe / un ministre du sanctuaire

Chœur Les Eléments

Orchestre Le Consort

Direction musicale : Louis Langrée

Mise en scène : Wajdi Mouawad

Dramaturgie : Charlotte Farcet

Décors : Emmanuel Clolus

Costumes : Emmanuelle Thomas

Chorégraphie : Daphné Mauger

Lumières : Eric Champoux

Opéra-Comique, Paris, 2 novembre 2025 (représentations du 2 au 12 novembre 2025)

De l’Aulide à la Tauride, ce n’est qu’affaire de décors. Eloignée de Grèce dans ces lointains rivages des Scythes où quelques villages Potemkine ne suffisent à faire illusion, Iphigénie mesure l’immuabilité de la nature humaine. Exilée loin de Mycènes, déracinée de sa famille, la servante d’Artémis hante une Tauride, ou hier comme aujourd’hui le sol ne semble se fertiliser que du sang versé, ne se repaître que du sacrifice de ses enfants ou d’étrangers venus en ces contrées trouver une terre à leur rédemption. Des tribulations sanglantes qui jamais n’éloignent Iphigénie de la malédiction des Atrides, qui la poursuit quel que soit son lieu de déportation.

Cette nouvelle production d’Iphigénie en Tauride de Gluck présentée sur la scène de l’Opéra-Comique jusqu’au 12 novembre dans une mise en scène signée Wajdi Mouawad s’attache à mettre en relief les nombreux liens unissant le mythe grec, à l’origine de tant de tragédies, pièces et œuvres musicales[1], et la lecture contemporaine de celui-ci, l’antique Tauride se confondant avec l’actuelle Crimée, déchirée depuis maintenant une décennie dans le sanglant conflit russo-ukrainien. L’opéra de Gluck, loué depuis sa création en 1779 et s’imposant depuis comme un classique du répertoire régulièrement monté, y trouve une actualité nouvelle, une fraîcheur revigorante, et le mythe une contemporanéité qui tend vers l’universel.

Entre Iphigénie et nous, du temps des mythes de la Grèce archaïque à notre vingt et unième siècle, il n’y a finalement qu’un fil qu’il nous appartient de dérouler pour sonder la permanence de l’âme humaine, de ses tourments, de sa complaisance envers la guerre et de son inaptitude à la paix. Et ce n’est pas le moindre des mérites de la mise en scène de Wajdi Mouawad que de replacer d’emblée l’œuvre de Gluck et le mythe d’Iphigénie dans le cours à la fois sinueux et éruptif de l’Histoire. Cette représentation débutera donc par l’ouverture de l’Iphigénie en Aulide de ce même compositeur, pendant que défilent sur un écran central la narration des évènements inconnus d’Iphigénie, les dix années de la guerre de Troie, l’assassinat de sa mère Clytemnestre, la mort de son père Agamemnon et le départ pour des lointains inconnus d’Oreste, son frère. Une narration, synthétique et essentielle qui n’élude rien du sort de la Crimée actuelle, transition avec un prologue plongeant le spectateur dans un décor muséal, devant un tableau rouge sang représentant la substitution d’une biche à Iphigénie au moment de son sacrifice par Agamemnon. Des poches de sang écarlates semblent nourrir l’œuvre. Un lien entre hier et aujourd’hui, entre le mythe et la réalité, comme une évidence[2].

Tamara Bounazou (Iphigénie), Theo Hoffman (Oreste), Philippe Talbot (Pylade) © S. Brion / Opéra Comique

La mise en scène, tout au long des quatre actes de l’opéra, conservera cette tension incandescente, en une efficace dramaturgie auscultant les tréfonds de l’âme humaine. En Tauride, Iphigénie, étrangère, arrive sur des terres qui ne seront jamais une reposante Arcadie, mais bien les boréales contrées d’un présent qui ne se vit que dans le remugle des aigreurs du passé et l’ignorance de la destinée de sa lignée. En Tauride règne le Scythe Thoas, figure de ces tyrans qui ne se maintiennent au pouvoir que par l’appel au sacrifice, régénération de leur pathétique et illusoire jeunesse par le sang coulé, légitimité par les affres des guerres et de la violence. Thoas, c’est Jean-Fernand Setti, à la présence physique imposante, la voix tonitruante, le charisme martial et inquiétant, qui pose sa tessiture de basse-baryton, ample et caverneuse dès la 2ème scène du premier acte (Des noirs pressentiments, mon âme intimidée…). Crâne rasé, allure de Goliath, projection à l’avenant, présence scénique indéniable, le chanteur semble habité par un personnage qu’il impose en démoniaque souverain régnant sur son hostile royaume.

Le royaume de Thoas ne survit que par la peur, ce qui est rendu par un premier tableau aux allures de sacrifices permanents, avec ces murs de palais aux couleurs sombres tranchant avec le rouge sanguinolant répandu sur les vêtements des sacrifiés (le comédien Anthony Roullier, qui endosse un rôle ingrat mais essentiel). Le flot de sang gicle comme une impasse du pouvoir, une négation de l’élan vital que doit avoir toute démocratie, que subit en cherchant à se débattre Iphigénie, emprisonnée entre ses noirs tourments intérieurs et ses mortifères oracles. Tamara Bouzanou, relativement nouvelle dans le paysage lyrique, prête sa voix et ses traits à cette Iphigénie d’autant plus forte et déterminée que le chagrin ne lui laisse entrevoir aucune issue. Si la jeune soprane fait preuve d’une projection assez mesurée en début de représentation, notamment face au chœur des Scythes (Acte I, scènes 1 et 3) sa voix se pose, sa diction se précise et ne peine à incarner les multiples évolutions du personnage, qui de la résignation évoluera telle une chrysalide vers la figure de la sœur aimante, de la Grecque altière et déterminée du personnage façonné, polit par le livret de Nicolas-François Guillard, et la partition épurée, jusqu’à l’os, de Gluck.

Tamara Bounazou (Iphigénie), Anthony Roullier (comédien), chœur Les Eléments © S. Brion / Opéra Comique

Car si on l’a beaucoup dit, peut-être faut-il encore louer la partition aussi ingénieuse que lumineuse de Gluck. Exit danses et contredanses à foison, adieux redondants da capo (ou presque) et autres fioritures enjôleuses. Dorénavant la musique fera corps avec le texte, épousant ce dernier pour mieux en sublimer le propos. Et à ce jeu, Louis Langrée, qui ce soir dirige le Consort[3] sait servir le compositeur. Dès l’ouverture d’Iphigénie en Aulide, les violons prennent des airs de vent marins avant que les cuivres ne viennent corser le propos, comme de nuageux présages sur la destinée contrariée d’Iphigénie. Plus tard, en cours de représentation, on goûte la poésie du célèbre air avec hautbois obligé Ô malheureuse Iphigénie (Acte II), d’un raffinement absolu, d’une simplicité lumineuse. Alors certes, on pourra trouver les cuivres très rutilants, parfois même un peu débordants, au risque de couvrir voix et autres instruments, car le Consort, dans une formation orchestrale qui devient une habitude, conserve son alacrité, la vigueur de ses attaques et sa verdeur juvénile. Cette transmission est symbolisée par Sophie de Bardonnèche, membre fondatrice du Consort et assurant ce soir les fonctions de premier violon. La phalange instrumentale se met au service des solistes comme du chœur – chœur de prêtresses, de Scythes ou d’Euménides – donnant à l’œuvre sa gravité, sa dimension de catharsis collective, son aspect divin surplombant les mortelles destinées.

Et ils sont deux mortels, Oreste et Pylade, échoués sur ces rives, rejetés par les flots. L’un, Pylade, suit, fidèle et sourd au tragique, le destin sacrificiel et quasi volontaire de son ami, Oreste, dont les tourments familiaux causés par la malédiction des Atrides s’avèrent un poids si lourd à porter que la mort pourrait être une délivrance. Theo Hoffman, malléable baryton, campe un Oreste naufragé, expiant dans le plus grand dénuement et mis à nu, au propre comme au figuré. Cette figure fraternelle d’Iphigénie, victime expiatoire promise au sacrifice, par sa propre famille comme par le peuple chez qui il pense trouver asile. A ses côtés, Philippe Talbot est un Pylade pour qui amitié rime avec fidélité, prêt à suivre Oreste aux confins du monde grec comme vers les plus noirs desseins qui d’un coup se profilent. Leur amitié s’exprime notamment par les deux tuniques bleues aux drapés savamment montés, portés par les deux héros en fin de représentation, occasion pour nous de souligner le très beau travail réalisé sur les costumes par Emmanuelle Thomas, qui avec des tons ocres un peu terreux, des bleus cobalt offre une palette chromatique cohérente, alliant sobriété, évocation, loin de tout anachronisme tapageur. Tout le contraire de l’outrance, dans la mise en scène comme dans les costumes, qui nous avait fait honnir la détestable version mise en scène par Krzysztof Warlikowski de cette même Iphigénie sur la scène de l’Opéra Garnier en 2021.

Theo Hoffman (Oreste), Philippe Talbot (Pylade), chœur Les Eléments © S. Brion / Opéra Comique

Nous ne serions honnêtes si nous n’évoquions pas dans le rôle de Diane, arbitre des destinées Léontine Maridat-Zimmerlin. Elle sait dans le grand air Arrêtez, écoutez mes décrets éternels (Acte IV, scène 6) exprimer une puissance, une détermination vocale à la fois portée et souple, parvenant à marquer de son empreinte un rôle, qui pour être important au drame, n’en est pas moins ténu musicalement.

Il y a dans l’Iphigénie en Tauride de Gluck à la fois l’universel – la dénonciation des superstitions, de l’absolutisme du pouvoir[4], du fanatisme religieux – et du personnel – la douleur du passé, la culpabilité individuelle, le tiraillement des sentiments. Cette œuvre profonde, aux multiples dimensions et à l’actualité résonnante que la mise en scène à la fois respectueuse et inventive de Wajdi Mouawad apprivoise, porté par un orchestre du Consort qui sur ce diamant aux multiples facettes trouve matière à l’expression de toute sa maîtrise, portant aux nues un plateau vocal constitué avec un sens aigu de l’équilibre. Le public nombreux emplissant les balcons de l’Opéra-Comique ne s’y est pas trompé, applaudissant longuement cette première d’Iphigénie. Ô trop heureuse Iphigénie !

Pierre-Damien HOUVILLE

[1] Mentionnons de manière non exhaustive, outre Euripide (pour deux pièces éponymes des œuvres de Gluck), Jean de Rotrou et Jean Racine, ou encore l’incontournable Goethe pour ce qui est de la littérature, Desmarest & Campra pour leur propre version de Iphigénie en Tauride, sans oublier les italiens Traetta, Galuppi, Jommelli et bien sur Piccinni.

[2] Et si cette idée de prologue, pertinente et bien amenée s’avère l’une des bonnes idées de la mise en scène de Wajdi Mouawad, avouons qu’il touche moins juste quand son discours se couple de quelques propos lénifiants sur la nécessité de rendre à leur pays d’origine les œuvres d’art éparpillées dans des pays tiers. Une digression plus artificielle sur un sujet dont la complexité mérite d’autres développements que des affirmations convenues.

[3] Ce sera également le cas pour les représentations des 4 et 6 novembre, Théotime Langlois de Swarte assurant ces fonctions pour sa part les 8, 10 et 12 novembre.

[4] Du moins quand cet absolutisme émane d’une puissance étrangère, Gluck et son librettiste ne se sont pas avancés trop en avant sur cette question dans la France d’Ancien Régime.

Étiquettes : Bouzanou Tamara, Christoph Willibald Gluck, Hoffman Theo, Langrée Louis, Le Consort, Les Eléments, Maridat-Zimmerlin Léontine, Mouawad Wajdi, Opéra Comique, Setti Jean-Fernand, Talbot Philippe, tragédie lyrique Dernière modification: 4 novembre 2025