Une mezzo au royaume du baroque français au XVIIIème siècle

Quel plus improbable équipage pour explorer le répertoire français du XVIIIème siècle qu’un chef anglais (certes, assurément le plus français de tous !) et une mezzo suédoise formée à Londres ? Car la tragédie lyrique française exige à peu près la même maîtrise de la diction de la langue que le théâtre de Racine ou de Corneille.

"Le nez de Cléopâtre, s’il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé." (Blaise Pascal, Pensées)

Disons d’emblée que l’exercice auquel se livrent Natalie Dessay et Emmanuelle Haïm en nous proposant ce récital des airs de Cléopâtre s’avérait périlleux. En effet le flamboyant chef d’œuvre du Caro Sassone a déjà fait l’objet de plusieurs intégrales de grande qualité, et il comporte des airs redoutables même pour une soprano aguerrie.

Pergolèse entre seria et bouffe

Fauché à la fleur de l’âge par la maladie (probablement la tuberculose), Giovanni Battista Pergolesi n’eut guère de temps pour contribuer au répertoire lyrique baroque. Ses rares productions se distinguent toutefois par leur raffinement musical. Cette grande qualité intrinsèque est probablement à l’origine de la notoriété du compositeur, qui a résisté à l’oubli où étaient tombés les compositeurs baroques au XIXème siècle et au début du XXème. En 2010, la Fondation Pergolesi Spontini entreprit d’enregistrer l’ensemble des oeuvres parvenues jusqu’à nous du compositeur (soit quatre opere serie, deux intermezzi, et deux comédies)…

“Là mi dirai di sì”

Airs de concert, d’opéras, duos, musique religieuse : visiblement Danielle De Niese a souhaité nous livrer à travers ce récital un panorama assez complet de la création vocale du divin Mozart. D’emblée, disons que le plaisir des oreilles est au rendez-vous, et le résultat convaincant malgré d’inévitables nuances.

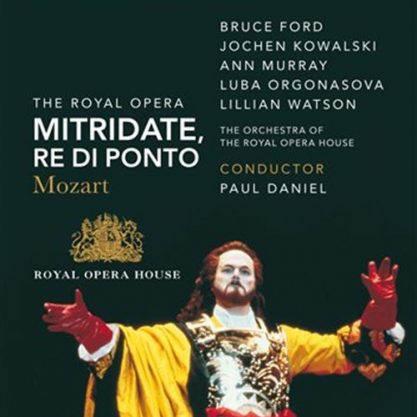

Un Orient baroque à souhait

Mozart composa à 14 ans son premier opera seria, Mitridate. Créée au Regio Ducal Teatro de Milan le 26 décembre 1770 lors du carnaval, l’œuvre connut immédiatement le succès avec 21 représentations.

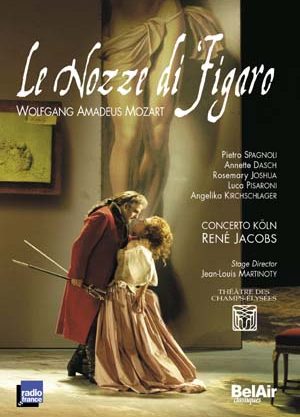

La Folle Journée revisitée

On ne présente plus Les Noces de Figaro du divin Mozart, chef d’œuvre musical transcrit de la pièce à succès de Beaumarchais par Lorenzo da Ponte. René Jacobs, à la tête du Concerto Köln, en a dirigé un excellente version il y a quelques années au Théâtre des Champs-Elysées, que BelAir nous propose maintenant en DVD.

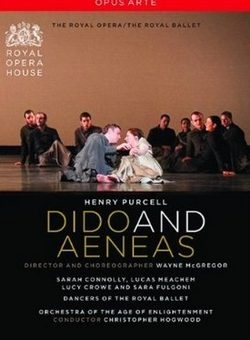

Un drame inexorable

Cette nouvelle version en DVD du Didon et Enée de Purcell est résolument placée sous le signe du drame. Point ici d’effort d’imagination pour tenter de reconstituer, comme récemment dans l’enregistrement de William Christie à l’Opéra Comique, le prologue perdu : dès les premières mesures de l’ouverture, et jusqu’au final, la vis tragica constitue le ressort de la direction impérieuse de Christopher Hogwood, dont la théâtralité s’est renforcée depuis la version de 1994 avec la Belinda rêveuse d’Emma Kirkby (Decca / L’Oiseau-lyre).

D’amour et de mort (Didon & Enée – Les Arts Florissants, Christie, DVD Fra Musica)

Didon et Enée est à la fois l’un des plus connus et l’un des plus mystérieux opéras du répertoire baroque. La force de sa musique et l’intensité concise du drame ont fait sa renommée. Mais les circonstances de sa création (en décembre 1689 à la Boarding School for Girls de Londres, pensionnat de jeunes filles) demeurent incertaines.

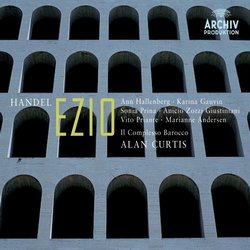

Une basse au royaume du baroque

Dans un univers vocal où les contre-ténors disputent la vedette aux sopranos à coup d’aigus flamboyants, quelle place reste-t-il pour les basses baroques ? L’enregistrement de Lorenzo Regazzo vient nous rappeler avec brio que les airs pour basse du répertoire haendélien, s’ils ne sont pas les plus connus, illustrent tout aussi bien l’art virtuose du Cher Saxon.

La richesse d'une serenata

Après la Didon et Enée du même tandem Hogwood / Mac Gregor (DVD Opus Arte), voici un autre opéré, haendélien cette fois-ci. Opéra, pastorale ou serenata ? Acis and Galatea dans sa version de 1718 (à ne pas confondre avec Aci, Galatea e Polifemo de 1708, chanté en italien, ni avec la reprise de 1732, mélange de la précédente avec la version de 1718, donc chantée en deux langues !) a tour à tour bénéficié des trois appellations.

Judas Maccabée, ou quand la politique emprunte le répertoire du religieux

Conçu dans le contexte politique particulier de l’écrasement de la rébellion jacobite dans l’Angleterre du XVIIIème siècle par le Duc de Cumberland, Judas Macchabée met en scène l’oppression du peuple israélite par un souverain syrien, et son soulèvement avec l’appui de Rome.

Une heureuse résurrection de jeunesse

Dès l’âge de 18 ans, Haendel quitta sa ville natale de Halle pour Hambourg, où ses premiers opéras connurent quelques succès. Loin de s’en contenter, il entreprit rapidement un voyage vers l’Italie, terre d’élection du chant lyrique. Il séjourna notamment à Rome, où il bénéficia de l’appui de plusieurs cardinaux et du prince Ruspoli.

Une Résurrection au souffle de vie

C’est pendant son séjour à Rome et sous la généreuse protection du marquis Ruspoli que le Caro Sassone composa cet oratorio. La création le dimanche de Pâques 1708 donna lieu à une mise en scène digne d’un opéra, avec des décors peints, et un orchestre de dimensions exceptionnelles pour l’époque (vingt et un violons, soit plus de quarante-cinq musiciens au total).

Les déplaisirs de l'île enchantée

Durant l’année 1735, Haendel créa deux opéras inspirés de l’Orlando Furioso d’Arioste : Ariodante en janvier, et Alcina créé le 16 avril. Le livret d’Alcina constitue un remaniement anonyme de celui écrit par Antonio Fanzaglia pour l’opéra de Riccardo Broschi, L’isola di Alcina.

Où Kirsten Flagstad sauve un enregistrement d’un naufrage certain…

En pleine époque baroque, le chevalier Glück accomplit la révolution musicale qui allait signer l’acte de mort de l’opéra traditionnel, bâti sur des arias da capo entrecoupées de récitatifs soutenus au clavecin, pour y substituer un continuo orchestral où alternent des airs solo et des ensembles.

L’oratorio sepolchro, ou la liturgie luthérienne à l’heure de l’opéra baroque

Ayant épousé en 1719 le dauphin du Prince électeur (futur Frédéric-Auguste II de Saxe), l’archiduchesse Marie-Josèphe de Habsbourg apporta avec elle la tradition musicale italienne à Dresde. Or, si la famille des Princes électeurs s’était convertie au catholicisme depuis peu, la Saxe demeurait un bastion luthérien.

Une heureuse résurrection de la Reine de Naples

En janvier 1729, Haendel entreprit un voyage de cinq mois en Italie, séjournant à Florence, Venise, Milan et Rome. Il avait pour but d’engager de nouveaux chanteurs pour sa troupe d’opéra londonienne, à la suite du départ du fameux castrat Senesino. Sur place, il découvrit les nouvelles tendances de l’opéra italien évoluant vers une simplification de l’écriture orchestrale…