La Missa Salisburgensis de Biber

Cette messe monumentale va nous permettre de comprendre comment les compositeurs créaient leurs œuvres en tenant compte de l’acoustique particulière du lieu où elles allaient être jouées. En effet, la Missa Salisburgensis sert avant tout de marque de puissance du prince, rythmant la vie publique.

L’orgue : le roi des instruments ?

Cette brève synthèse, d’une extrême clarté, permettra aux lecteurs de se familiariser avec la facture – ô combien complexe – de l’orgue. Elle est extraite du Lexique musical raisonné de L’Histoire de la Musique Occidentale sous la direction de Jean et Brigitte Massin (Fayard, 2007).

Le Claviorganum

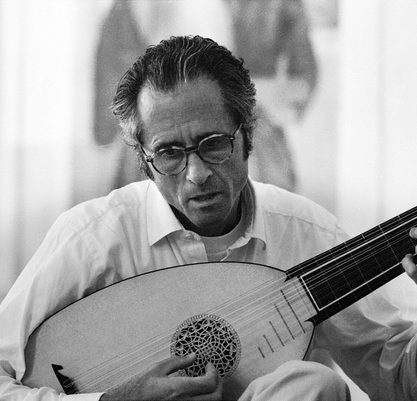

Un superbe récital de Gustav Leonhardt consacré aux compositeurs anglais (Byrd, Bull, Gibbons) et germaniques (Pachelbel, Bach, Ritter, J. C. Bach) vient de paraître chez Alpha. Pour la première fois, le pape du baroque accepte de jouer sur un claviorganum.

La Pochette : le cadet de la famille des cordes

La pochette est l’instrument des maîtres à danser dont Monsieur Jourdain est si friand. Goethe relate dans son ouvrage Dichtung und Wahrheit qu’alors qu’il était étudiant à Strasbourg il apprit le menuet à l’aide de ce Tanzmeistergeige (violon de maître de danse littéralement).

Le oboe da caccia

Cet instrument étrange apparaît dans l’instrumentation de la Passion selon Saint-Jean de Bach BWV 244 pour la première fois. Il figure également dans diverses cantates datant de la période de Leipzig, à partir de 1723.

Le cor baroque et la trompette naturelle sont-ils condamnés à jouer faux ?

Une petite controverse émergea lors des représentations de Giulio Cesare au Théâtre des Champs-Elysées à l’automne dernier. Les cornistes de Christophe Rousset jouaient en effet le plus affreusement faux du monde, à peine au quart de ton près, défigurant totalement le si célèbre Va tacito e nascosto…

Le cornet à bouquin, “un truc d’intello” ?

Le cornet à bouquin est le lointain cousin des cornes d’animaux percées de trous qui apparaissent sur nombres de miniatures du Moyen-Age. L’instrument proprement dit est employé du XV au XVIIIème siècle mais connaît un important déclin vers 1640…

L’Aria da Capo : un éternel recommencement ?

Découvrons ensemble l’ABA du Da capo, son A-B-A. En effet, sans rapport aucun avec le groupe disco suédois, l’air da capo est une forme cyclique, rigoureusement codifiée.

Un clavecin d’un tempérament inégal

Vous avez sans doute souvent remarqué l’expression accord au tempérament inégal ou accord au tempérament mésotonique sur les jaquettes de vos CDs, à côté du nom du claveciniste ou du diapason utilisé (cf. La Question du Diapason). Au delà de la poésie mystérieuse qui s’en dégage, à quoi se rapportent ces tempéraments ?

De l’art d’en pincer pour les cordes

Lecteur qui vous amusez sans doute de cet échange imaginaire mais ô combien inspiré de murmures réels, saurez-vous distinguer ces différents instruments de la famille des luths que sont le luth, l’archiluth, le théorbe, le chitarrone, sans compter la mandore, l’angélique ou le colachon ?

Cadmus & Hermione de Lully

Nom : tragédie mise en musique. Date de naissance : 1er février 1673. Parents : Jean-Baptiste Lully, Philippe Quinault. Telle pourrait être l’en-tête de la fiche signalétique de cette œuvre complexe et expérimentale, qui présente déjà, et de manière incroyablement aboutie, les caractéristiques de l’opéra français du Grand Siècle

La Question du Diapason

Il n’entre pas dans notre discussion d’aborder l’aspect technique du concept du diapason, liée au système de notation musical. A ce sujet, on se réfèrera par exemple à l’article de J. Chaillet dans l’Encyclopedia Universalis.

Les Cordes en Boyau

A l’époque baroque, les cordes sont faites en boyau de mouton. Cela leur confère une sonorité très particulière grinçante voire aigre mais aussi ronde et chaude à la fois. L’assurance des doigts de la main gauche doit être plus forte sur une corde en boyau mais le contact est plus facile à maintenir.

Cosmologie opératique dans Castor & Pollux de Rameau

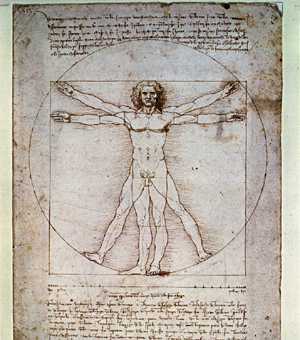

Au moment où une tradition reconnaît qu’elle est sur le point de disparaître et s’effacer devant une autre civilisation, sous le couvert d’allégories, elle peut laisser son message sous une forme voilée en sachant que seuls les initiés parviendront à décrypter dans les symboles le message qui restera incompris de la plupart.

Le Te Deum de Charpentier

A l’occasion des prochains concerts du Palais royal où sera interprété le célèbre Te Deum de Charpentier, Jean-Philippe Sarcos, directeur musical de cet ensemble sur instruments d’époque, a accepté de partager avec nous sa vision originale de ce grand motet

Les Danses baroques en France

Ce glossaire présente succinctement les principales danses baroques françaises, à partir du règne de Louis XIV. On doit toutefois garder à l’esprit que : leur origine géographique est souvent sujette à caution (car rien ne ressemble plus à une danse populaire qu’une autre),…

Michel Vershaeve, Traité de chant et de mise en scène baroques

Ah, cela fait longtemps que l’on attendait cette 2nde édition du grand classique de Michel Verschaeve ! Il ne paie pourtant pas de mine, ce modeste in-8 thermocollé, à la couverture très zen, et dont les illustrations en noir et blanc souffrent d’une reproduction de basse qualité avec des effets de quadrillages ou de tramés…

La Trompette Marine

Pour ce troisième éditorial – mis en ligne avec une semaine de retard en raison de problèmes techniques- , j’ai décidé de dissiper le halo de mystère qui entoure l’un des instruments les moins connus de la période baroque : la trompette marine.