Spécial dédicace : les Concertos Brandebourgeois de Bach (1721)

1721. Un monument de vitalité, de couleur, d’optimisme, de truculence. Et pourtant ces Concertos Brandebourgeois n’ont jamais...

“Retrouver cette nouvelle manière de chanter” (Jacopo Peri, Préface de l’Euridice, Florence 1600)

“E vivete lieti.” Nous avons évoqué longuement la naissance de l’opéra avec l’Orfeo de Monteverdi, à la...

“Vis heureux” : Monteverdi, Préface du VIIIè Livre de Madrigaux (1638)

Claudio MONTEVERDI : Préface du VIIIème Livre de Madrigaux (1638) Nous avons beaucoup parlé de l’Orfeo ces derniers temps,...

“Il sombra dans la platitude” : Vivaldi critiqué (1776)

Vivaldi composa (…) deux livres de concertos intitulés Il Cimento dell’ Armonia e dell’lnventione ; mais le nom usuel en est les Saisons. L’idée de cet ouvrage doit sembler fort ridicule…

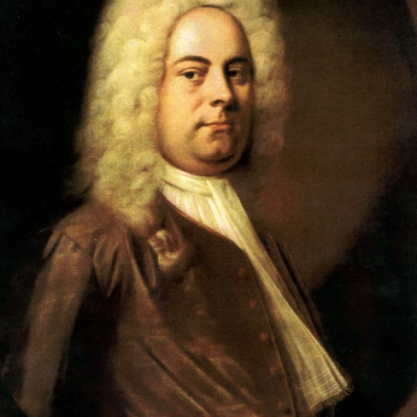

“4 vieilles chaises, 3 vieilles malles” : inventaire après-décès de Haendel (1759)

Cette liste un brin macabre de la maison du caro Sassone ne révèle pratiquement rien de l’activité du compositeur. S’y déroule, avec stupeur, une sorte de monotone liste de blanchisserie, où s’accumule un bric-à-brac qui étonne par sa modestie voire sa misère, d’un “miroir brisé” à de “vieilles chaises paillées”.

“Un grand clavessin” (inventaire après décès de Couperin)

Quatre jours après la mort de François Couperin, un inventaire après décès fut dressé le 16 septembre 1733, comme il était d’usage. Il s’agit souvent d’une source d’information de premier ordre, qui permet de pénétrer l’intimité d’un compositeur au sujet duquel subsiste encore de nombreux mystères. On trouvera ainsi les instruments que Couperin possédait chez lui tels un beau clavecin de Blanchet, des épinettes, violes et violons.

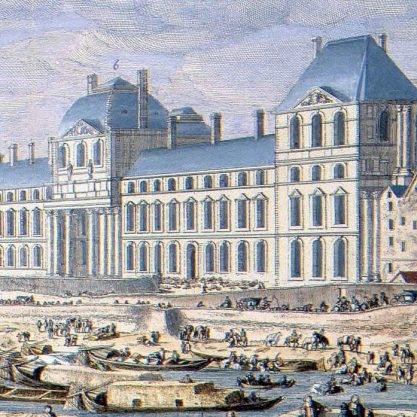

Aménagement d’une chapelle royale au Louvre (1606)

De l’aménagement d’une chapelle pour la Reine dans la vieille tour d’angle au sud-est du Louvre 13 Juin 1606 Les...

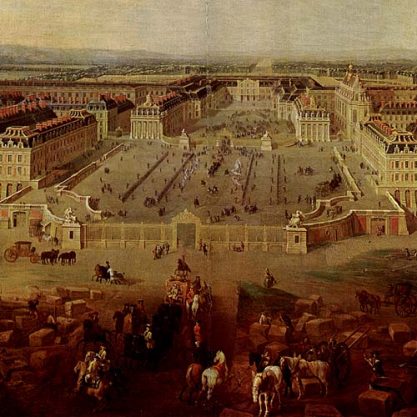

Etats de la Musique de la Chambre du Roi sous le règne de Louis XIV

Qui étaient les titulaires des charges très prisées de la Chambre du Roi ? Si tout le monde se souvient de l’omniprésent Surintendant Lully, combien d’entre vous sont encore capables de nommer – disons – le claveciniste de Louis XIV en 1687 ? Ce tableau dressé par Thomas Lecomte permettra d’apporter un début de réponse à ses interrogations.

Définitions musicales tirées du Dictionnaire Dramatique de La Porte & Chamfort Lacombe, Paris, 1776

L’œuvre de La Porte et Chamfort se veut à la fois un ouvrage de référence et une véhémente défense du théâtre français, incluant la tragédie lyrique. Aussi, à côté d’articles relativement neutres tels récitatif, on trouve des développements remarquablement polémiques à opéra, par exemple où l’auteur déprécie Lully et l’opéra italien.

Expression des Intervalles d’après Kirnberger (1776-79)

Ce tableau, établi d’après le traité de Johann Philipp Kirnberger (1721-1783), Die Kunst des reinen Satzes, II ème partie, Berlin, 1776-9, pp.103-104, reprint, Olms, 1988 figure dans les annexes de Pierre Alain Clerc, Discours sur la Rhétorique Musicale, et plus particulièrement sur la Rhétorique Allemande entre 1600 et 1750.

Utmiutsol contre Uremifasolasiututut

En 1748 paraissent Les Bijoux indiscrets, œuvre romanesque anonyme. Elle consiste en une succession de petites saynètes d’une Afrique imaginaire, traitées sur le mode ironico-comique, un peu à la manière des Lettres Persanes de Montesquieu, la légèreté en plus. En effet, première œuvre romanesque de Diderot (genre alors peu considéré), les Bijoux indiscrets sont également une œuvre de divertissement, avec des passages licencieux.

Brevet de Musicien de la Chambre du Roi (1679)

Dès 1675, Marais est remarqué par Lully qui l’engage dans l’orchestre de l’Opéra. Toutefois, les finances du couple Marais demeurent médiocres et ne lui permettent pas d’acheter de charge dans la Musique de la Chambre (cf. Les institutions musicales versaillaises). Louis XIV, fin mélomane vint à son secours en 1679, après le décès du gambiste Gabriel Caignet et offrit la charge au jeune musicien qui devenait ainsi Officier ordinaire de la Musique de la Chambre du Roi, avec un salaire de 600 livres par an, s’additionnant à celui qu’il recevait de l’Opéra.

Charles Burney analyse Orlando de Haendel (1789)

De 1776 à 1789, Charles Burney, musicologue et musicien, fit paraître sa monumentale Histoire générale de la Musique (A General History of Music) sur laquelle il travaillait depuis 1769 et pour laquelle il effectua un voyage d’étude de 6 mois en France et en Italie. Fidèle à l’esprit encyclopédiste des Lumières, l’auteur tente de retracer en une vaste fresque analytique l’histoire de la musique européenne depuis l’Antiquité grecque.

Nomination de Lully comme conseiller du Roi (1681)

En septembre 1681, Joseph Clausel, l’un des conseillers secrétaires du Roi trépasse, ce qui laisse la charge vacante. Lully obtient l’autorisation du Roi de l’acheter à la veuve du défunt, moyennant la somme considérable de 63 000 livres, ce qui est fait le 23 décembre. Lully ne perd alors pas une demi-croche, et s’adresse au Chancelier Le Tellier pour initier la procédure de nomination.

Emprisonnement à Weimar et congé de Cöthen

En 1717, après la mort du vieux maître de chapelle Drese, le duc de Weimar nomme son fils sans proposer la charge à Bach. Le compositeur en est profondément vexé. En même temps, les relations entre le jeune duc Ernst August dont Bach est plus proche se détériorent avec son oncle le duc régnant Wilhelm Ernst.

L’incendie de la Bibliothèque d’Alexandrie

Qu’en est-il du fameux incendie de la fameuse bibliothèque, tel qu’il est suggéré dans l’acte III du Giulio Cesare de Haendel ? L’Encyclopédie répond à cette question.

La Traduction du Te Deum par le poète Agrippa d’Aubigné (1552-1630)

Le Dieu, nous te louons est l’un des rare exemple de Te Deum en français mesuré. Le poète protestant lui-même jugeait pourtant le français trez commode aux choses gaillardes, et si vous n’y aportez un grand labeur, trez impropre aux choses pesantes et majestueuses …. Mis en musique par Claude Lejeune, ce Te Deum a fait l’objet d’un bel enregistrement chez Alpha, dirigé par Olivier Schneebeli (Alpha 032, Claude Lejeune, Motets pour le culte catholique & Psaumes protestants).

La destinée tragique de Louis-Gabriel Guillemain (1705-1770) par Thomas Vernet

Voici à peine quelques mois, l’Ensemble Aliquando nous livrait un remarquable enregistrement (Muso) qui remettait au goût du jour un compositeur caméléon et prolifique. Le destin tragique de l’homme, le caractère varié et insaisissable de sa production ont éveillé notre curiosité, et Thomas Vernet a bien voulu partager avec nous cet article qui constitue la version développée de la notice du disque.