Photo : Vincent PONTET

Marc-Antoine CHARPENTIER (1643 – 1704)

Les Arts Florissants

La Descente d’Orphée aux Enfers

Solistes du Jardin des Voix 2025 :

Tanaquil Ollivier, Oenone

Camille Chopin, la Musique, Euridice

Josipa Bilic, La Paix, Daphnée

Sarah Fleiss, La Poésie, Proserpine

Sydney Frodsham, L’Architecture, Aréthuse

Bastien Rimondi, Orphée

Richard Pittsinger, la Peinture, Ixion

Attila Varga-Toth, Tantale

Olivier Bergeron, la Discorde, Apollon, Titye

Kevin Arboleda-Oquendo, un Guerrier, Pluton

Les Arts Florissants :

Emmanuel Resche-Caserta, Tami Troman, dessus de violon :

Myriam Rignol, Mathilde Vialle, violes de gambe :

Cyril Poulet, basse de violon

Michael Chanu, violone

Serge Saitta, Sébastien Marq, flûtes allemandes

Gabriel Rignol, archiluth

Thomas Debray, percussions

Tom Godefroid, Claire Graham, Noémie Larcheveque, Andrea Scarfi, danse

William Christie, direction musicale, clavecin, orgue

Marie Lambert-Le Bihan & Stéphane Facco, mise en espace

Martin Chaix, chorégraphie

Eleanor Freeman, assistante à la chorégraphie

Cité de la Musique, 4 novembre 2025

William Christie n’en finit plus de célébrer son quatre-vingtième anniversaire et cette nouvelle décennie naissante semble le marquer d’une verdeur nouvelle, d’un dynamisme qui ne faiblit pas. N’ayant pas attendu le grand âge pour cultiver ses Jardins ni partager ses quasi-mémoires, il semble retrouver une nouvelle jeunesse dans le plaisir de la transmission, et dans la reprise quelque peu malicieuse d’œuvres fétiches.

William Christie n’en finit plus de célébrer son quatre-vingtième anniversaire et cette nouvelle décennie naissante semble le marquer d’une verdeur nouvelle, d’un dynamisme qui ne faiblit pas. N’ayant pas attendu le grand âge pour cultiver ses Jardins ni partager ses quasi-mémoires, il semble retrouver une nouvelle jeunesse dans le plaisir de la transmission, et dans la reprise quelque peu malicieuse d’œuvres fétiches.

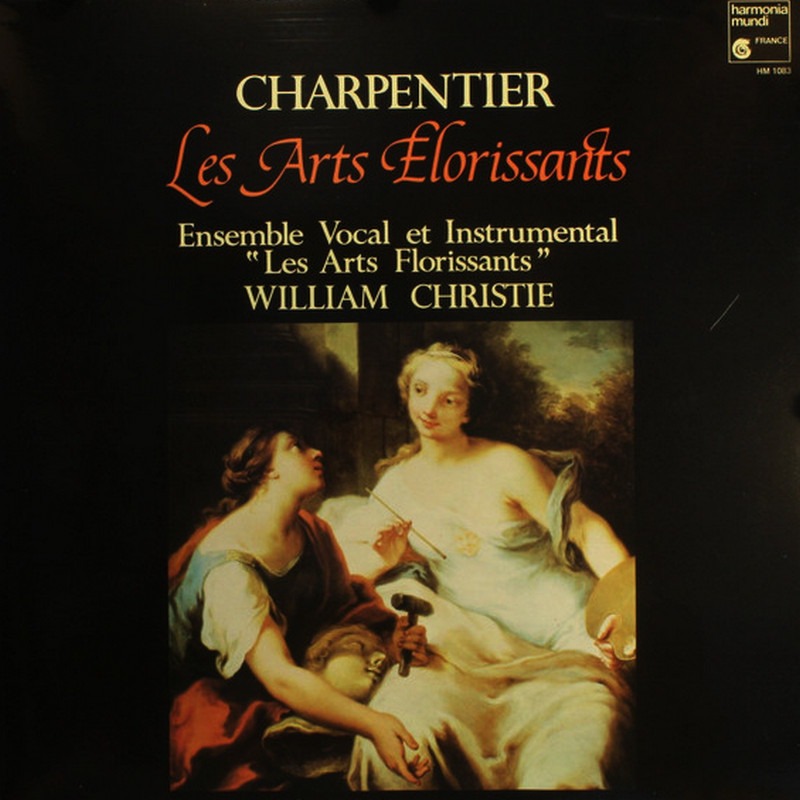

Quitte à revisiter ses classiques, autant le faire avec les plus nobles d’entre eux. Place donc ce soir à Charpentier pour deux œuvres incontournables du compositeur : Les Arts Florissants (H.487) par les Arts Flo pour commencer, idylle en musique. L’idée de cette résurrection revint en son temps à Michel Laplénie qui enregistra avec le chef la première version discographique de l’œuvre en 1981 (Harmonia Mundi). Quant à La Descente d’Orphée aux Enfers (H.488), court opéra en deux actes d’après Les Métamorphoses d’Ovide, le chef et ses musiciens la récréèrent il y a tout juste trente ans, comme en témoigne le disque paru en 1995, avec Paul Agnew dans le rôle d’Orphée (Erato). Ces deux œuvres constituent ainsi deux jalons de la dense histoire des Arts Florissants et de leur consécration par un public ravi[1].

Christie repart en campagne, avec une phalange restreinte, composée de quelques habitués et fidèles de l’ensemble. A quelques encâblures de la Philharmonie troublée par les fumigènes et hantée par la haine et les divisions le surlendemain de ce concert, il rassemble une dizaine de musiciens, parmi lesquels Sébastien Marq, Myriam et Gabriel Rignol, Tami Troman ou encore le premier violoniste Emmanuel Resche-Caserta. Côté vocal, rien de tel que la fraicheur et l’enthousiasme juvénile des jeunes talents de la promotion 2025 du Jardin des Voix, l’académie vocale tenue par William Christie en sa propriété de Thiré depuis maintenant plus d’une décennie, pour un diptyque qui partira en grande tournée française et européenne.

Pochette du vinyl original du premier enregistrements des Arts Florissants par “Les Arts Florissants” (sic) paru en 1982 (enregistré en mai 1981). Il s’agissait alors du 5ème enregistrements des Arts Florissants ; le premier était déjà dédié à Charpentier.

Avec Les Arts Florissants nous retrouvons le Marc-Antoine Charpentier au service de la Duchesse de Guise. Christie restitue avec un noble naturel cette petite œuvre d’une riche concision, souvent qualifiée « d’opéra de poche », mêlant airs solistes et grand chœur. Les Arts Flo se délectent de la partition, rendue de manière fluide et enlevée, rendant justice aux influences romaines du compositeur. On louera les stimulantes textures, imprégnées d’un dynamisme intarissable. Mais derrière cet optimisme, ce souffle de joie, le livret, anonyme, cache en réalité une partition plus sombre : les allégories des Arts (la Poésie, la Peinture, l’Architecture, la Musique), reflets des Académies royales fondées par Louis XIV, se voient troublées dans leur activité créatrice par la Discorde, hâbleuse, brutale et sournoise, venant soudainement semer la panique entre nos divinités créatrices. Seule l’intervention de la Paix permettra le retour de la sérénité, arrêtant la dissipation des Arts. Saluons sans réserve cette œuvre courte, virtuose, dans laquelle les récitatifs sont si élégants, où les violons glissent sur le velours. L’interprétation est impeccable, la dynamique savamment soupesée des Arts Florissants, au trébuchet, soupoudrée des parties subtiles des flûtes et dessus de violons.

Photo : Vincent PONTET

Et puisque les musiciens font de la partition de Charpentier leur terrain d’épanouissement, attardons nous un instant du côté des solistes nous faisant revivre ces turpitudes des arts au sein d’une mise en espace alliant chorégraphie, avec danseurs accomplis, et mise en situation des chanteurs, le tout dans une mise en scène fluide et bienvenue d’où nous ne regretterons qu’une chose, la résonnance de la scène de la Salle des Concerts sous les pas des danseurs, venant hélas à plusieurs reprises assourdir une musique qui du coup peine à emplir les importants volumes de l’espace. Mais une belle idée de mise en scène dynamisant une œuvre qui sans cela serait sans doute un peu affadie par le caractère trop statique des multiples pupitres d’une simple version de concert. Une panoplie d’allégories d’arts et de sentiments personnifiés parmi lesquels nous soulignerons la voix souveraine, posée et à la belle scansion de Josipa Bilic (La Paix) ou encore de la soprane Camille Chopin, mélodieuse Musique, aux beaux aigus faisant joliment vivre une allégorie dont la variété des interventions et des intonations reflète le rôle prépondérant, et la grande tendresse, que lui apporta le compositeur.

Mais cette œuvre, faussement légère, jamais vraiment dramatique, dans un équilibre subtil ou un déséquilibre feint assez typique de nombreux livrets de l’époque, trouve son pendant dans La descente d’Orphée aux Enfers, catabase en deux actes dans laquelle Marc-Antoine Charpentier offre la démonstration d’une maitrise musicale de la dramaturgie prélude aux grandes œuvres de la maturité, et bien entendu à un Médée auquel il s’avère impossible de ne pas penser. Du mythe d’Orphée nous connaissons le fil narratif et il reste alors au compositeur à en tisser les motifs. De la pastorale et arcadienne scène d’ouverture, où tout n’est que joie et légèreté, traits mutins de cordes et soulignements piquants de flûtes à la soudaineté tragique d’une mortifère piqure de serpent, toute la musique de Charpentier repose dans la sobriété des effets musicaux, la concision des lignes mélodiques, le soulignement des émotions. Rarement ailleurs que dans l’épure de ces scènes introductives le compositeur n’aura fait de manière plus éclatante la démonstration de la maîtrise de sa composition, de la modernité de son approche musicale. Et si déjà l’émotion transpire dans l’agonie et la mort d’Eurydice (Camille Chopin, égale dans sa maîtrise), l’émotion foudroie avec la longue et déchirante plainte d’Orphée lui faisant suite, interprété par Bastien Rimondi, ténor doloriste, fauché dans son amour, tétanisé par le vide, qui pour retrouver l’être aimé est disposé à affronter tous les périls, à devancer tous les dangers. En quelques scènes Charpentier fait plus qu’esquisser ses personnages, il leur donne chair et âme, centrant entièrement sa composition sur la dramaturgie vocale des rôles, laissant à l’orchestre un rôle plus mesuré, un soulignement osant parfois aller jusqu’à l’effacement. Et puisque le titre l’indique, il faut bien qu’Orphée descende aux Enfers, y croisant notamment Tantale (Attila Varga-Toth, ténor profond aux accents frissonnants), souverain dans ses pouvoirs et à l’humanité saillante, là encore un personnage complexe, brossé en quelques traits musicaux par un Charpentier sachant qu’il n’est point nécessaire d’être affable pour être touchant.

Alors… alors Charpentier nous laisse là, au milieu des Enfers et avec Orphée ayant retrouvé Eurydice. Pourquoi ?… moult conjectures, dont il n’est pas l’objet ici de faire l’exégèse, mais disons que Charpentier laisse l’œuvre en suspension, laissant soin aux spectateurs de projeter au loin leurs regards et leur imagination sur le devenir possible de ces deux jeunes amants. Rien n’est certain, rien n’est écrit. Une seule chose est sûre : ce soir, en revisitant ces deux œuvres incontournables, Les Arts Florissants et les solistes du Jardin des Voix auront célébré le passé et contemplé un avenir qu’on leur souhaite toujours aussi florissant.

Pierre-Damien HOUVILLE

[1] Que l’on se souvienne dès l’aube des années 1980 de la recréation de Caecilia, Virgo et Martyr (H.413), Filius Profigus (H.399), Pastorale sur la naissance de N.S Jésus-Christ (H.483), In Nativitatem D.N.J.C canticum (H.414), In Nativitatem Domini canticum (H.416), Acteon (H.481), Le Malade Imaginaire (H.495) ou quelques années plus tard le classique des classiques Médée (H.491).

Étiquettes : Bilic Josipa, Chopin Camille, Christie William, Cité de la musique, Jardin des Voix, Les Arts Florissants, Marc-Antoine Charpentier, Marq Sébastien, Resche-Caserta, Rignol Gabriel, Rignol Myriam, Rimondi Bastien, Varga-Toth Attila Dernière modification: 9 novembre 2025