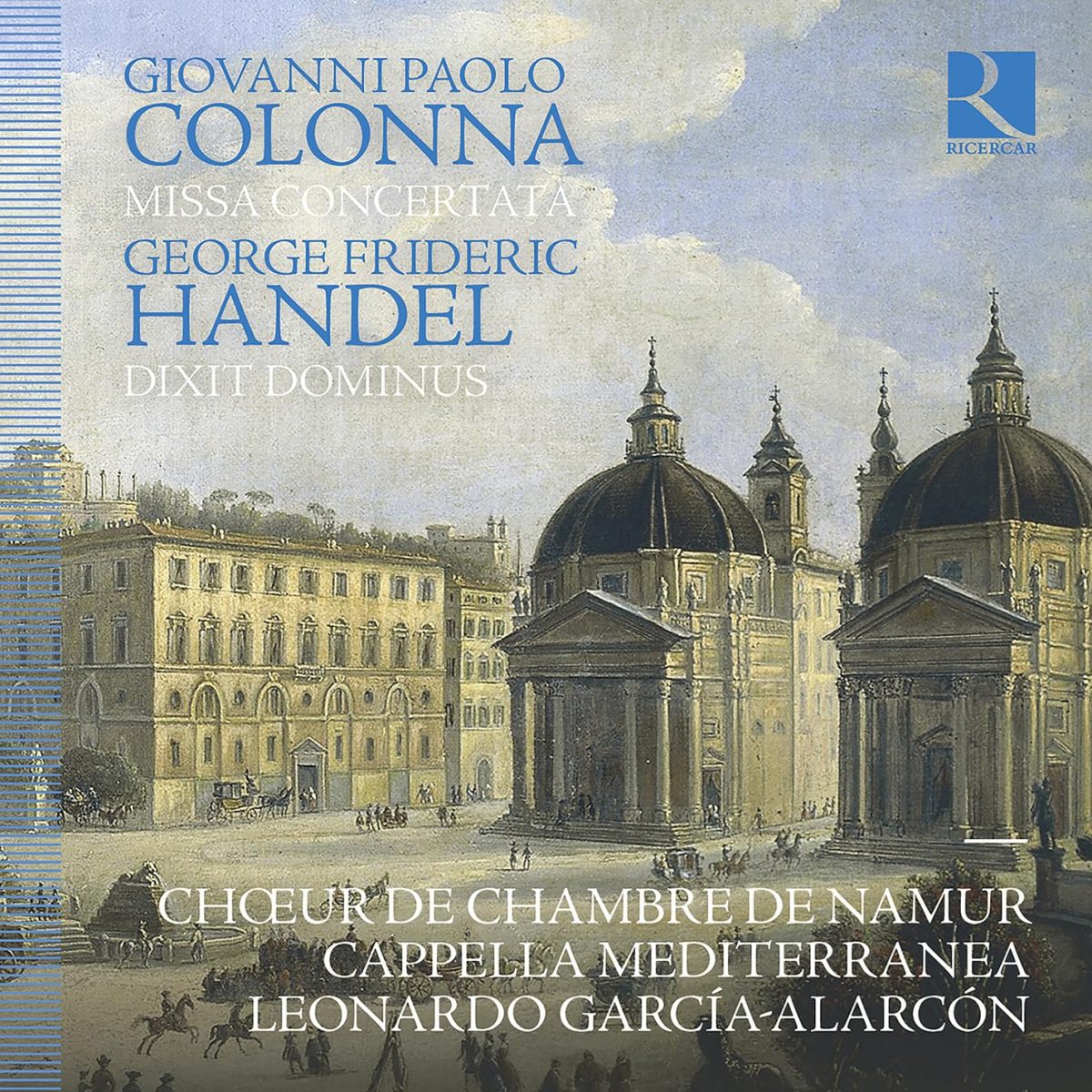

Giovanni Paolo COLONNA (1637-1695)

Messa a Cinque Concertata

Georg Frideric HAENDEL (1685-1757)

Dixit Dominus HWV 232

Chœur de Chambre de Namur :

Elke Janssens, Aurélie Moreels, Mathilde Sevrin & Bethany Shepherd : sopranos I

Barbara Menier, Amélie Renglet, Mélanie Rihoux & Julie Vercauteren : sopranos II

Andréa Gavagnin, Guillaume Houcke, Gabriel Jublin & Jérôme Vavasseur : contretenors

Nicolas Bauchau, Emilio Gutierrez, Maxime Jermann & Jonathan Spicher : ténors

Bertrand Delvaux, Philippe Favette, Sergio Ladu & Jean-Marie Marchel : basses

Thibault Lenaerts, chef de chœur

Cappella Mediterranea :

Alfia Bakieva, Jeanne Mathieu, Valentine Pinardel, Emmanuele Breda, Miren Zeberio, Naomi Burrell, Roxana Rastegar, Koji Yoda & Laura Corolla : violons

Jorlen Vega Garcia & Maria de Lurdes Pomares, Carmen Martinez Cruz & Mathurin Bouny : altos

Balazs Maté & Pierre-Augustin Lay : violoncelles

Eric Matho : contrebasse

Rodrigo Calveyra &Emmanuel Mure : cornets

Rodrigo Calveyra & Mélanie Flahaut : flûtes

Mélanie Flahaut : basson

Miguel Tantos Sevillano, Laura Agut & Fabio de Cataldo : trombones

Marina Bonetti : harpe triple

Giangiacomo Pinardi : théorbe

Adria Gracia Galvez : orgue

Direction Leonardo García-Alarcón

1 CD digipack, Ricercar / Outhere, enr. 2024, 68′

La mise en regard peut s’avérer un exercice périlleux. Souvent, une œuvre brille d’autant plus que son éclat se trouve rehaussé de la fadeur de sa congénère, dont la pâleur confine alors à la lividité. L’association pour être réussie se doit donc d’être exercice subtile d’équilibriste. Ne faisons pas languir plus longtemps nos lecteurs : nous sommes présentement dans cette seconde configuration, et ce nouvel enregistrement de la Cappella Mediterranea sous la baguette de son chef Leonardo García-Alarcón s’avère une exaltation de tous les instants, tant pour chacune des deux œuvres présentées, que pour leur association, pertinente et pleine d’enseignements.

La mise en regard peut s’avérer un exercice périlleux. Souvent, une œuvre brille d’autant plus que son éclat se trouve rehaussé de la fadeur de sa congénère, dont la pâleur confine alors à la lividité. L’association pour être réussie se doit donc d’être exercice subtile d’équilibriste. Ne faisons pas languir plus longtemps nos lecteurs : nous sommes présentement dans cette seconde configuration, et ce nouvel enregistrement de la Cappella Mediterranea sous la baguette de son chef Leonardo García-Alarcón s’avère une exaltation de tous les instants, tant pour chacune des deux œuvres présentées, que pour leur association, pertinente et pleine d’enseignements.

Il nous aura fallu attendre, voire trépigner d’impatience, depuis 2018 et la recréation au Festival d’Ambronay de la Messa a Cinque Concertata de Giovanni Paolo Colonna (1637-1695) pour voir cet enregistrement nous offrir une première gravure mondiale de l’œuvre, en la mettant judicieusement en regard de l’autrement plus célèbre Dixit Dominus de Haendel.

Rien que cela, nous direz-vous ! Leonardo García-Alarcón ose ce tandem surprenant et son opiniâtreté, loin de s’avérer tapageuse souligne l’art du directeur de la Cappella Mediterranea à retrouver derrière les fastes d’un Haendel l’influence, non pas discrète, mais simplement oubliée d’un Colonna.

Car précisons que si Giovanni Paolo Colonna (1637-1695)[1] est tombé dans un quasi oubli, il n’en fut pas toujours ainsi. De son vivant, sa renommée lui valut les mentions et les louanges de nombre de ses contemporains, qualifié de « Maître des Maîtres » par Sébastien de Brossard (1655-1730) dans son Dictionnaire des Musiciens, ou encore de la part de William Boyce (1711-1779) qui le premier établira un parallèle entre les compositions de Colonna et celles de Haendel, ainsi que Johann Mattheson (1681-1764) dans la somme de ses éruditions musicales. L’inconnu n’était donc pas quelconque. Mais, affres ou hasards d’une carrière s’effectuant quasi exclusivement à Bologne, malgré les sollicitations du Pape Innocent XII pour le nommer Maître de chapelle à la Basilique Saint-Pierre de Rome, Colonna devait vite retomber dans l’ombre après sa disparition. Jusqu’à la redécouverte de cette œuvre, quasi providentielle, Leonardo García-Alarcón retrouvant copie de la partition de cette Messa a Cinque Voci au cours de recherches sur un opéra d’Antonio Draghi (El Prometeo, dont il finira par reconstituer les parties manquantes…soit recomposer entièrement le troisième acte, perdu jusqu’à preuve du contraire, très bel enregistrement chez Alpha) et dont la perfection formelle lui fera dans un premier temps penser à une œuvre oubliée de Bach.

Cette redécouverte s’avère une révélation tant l’œuvre s’impose d’emblée comme une pièce maîtresse et un éclatant révélateur des transitions en cours dans la musique liturgique d’un Seicento qui ne meurt que dans la transfiguration d’un dix-huitième s’annonçant avec une dynamique, une verve, une prosodie entièrement renouvelée. Au point qu’il est permis de regretter que l’ordre des œuvres n’ait pas été inversé : présenter la Messa Concertata en premier ayant permis de mieux souligner la filiation, l’évolution avec le répertoire haendélien.

Cette Messa Concertata se concentre uniquement sur un Kyrie et un Gloria, s’étirant sans lasser dans le second cas, et débute par une Sinfonia avanti Messa, donnant à elle seule le ton et l’originalité de l’œuvre. D’emblée, le chef rend justice au style enlevé, opératique et brillant de Colonna (là où Haendel se permettra d’être franchement rutilant), osant les alternances de rythmes comme autant de saccades, suggérant que la ferveur ne vient plus (uniquement) du recueillement mais se conjugue aussi avec la majesté. Une introduction qui préfigure un Kyrie tripartite exaltant trombones et vents dans une magnificence superbement tempérée à laquelle le chœur, ample en lui-même et amplifiant l’émotion portée par les Cinque Voce solistes (alto, ténor, basse et deux sopranos). Il faut dire que Leonardo García-Alarcón a choisi de doubler les voix par les instruments, pratiques un peu archaïsante mais possible vu le contexte. Le jeu de double chœur est admirable et l’ensemble redonne vue à ce baroque luxuriant sans être dévergondé, joyeux sans être futile, imprégné et précis jusque dans les moindres atours de ses reliefs. Au milieu de ce Kyrie eleison introductif, repris par le chœur en troisième chant, s’enchâsse le Christe eleison où les voix (soprano, alto, tenor et basse) s’entremêlent subtilement portées par les cordes de l’orchestre, dans des mélismes dont il est juste de dire que non seulement Haendel ne les aurait pas reniés, mais encore plus juste de penser qu’ils furent pour lui source d’inspiration.

Eloquence, tel pourrait être le terme résumant un Gloria qui dans ses différents développements creuse chaque fois un peu plus le sillon d’une musique de Colonna se caractérisant par son audace formelle et une maîtrise de composition que souligne et magnifie la direction savamment pensée et brillante de Leonardo García-Alarcón. Cette éloquence éclate dans une suite de chants brefs, haletant d’espérance, à l’exemple du Gloria in excelsis Deo, où les cinq voix du titre se succèdent en renvois sur un rythme orchestral réduit à l’essentiel, quand le Et in terra pax versera vers plus de gravité avant que le Laudamus te ne revienne éclairer la partition comme un chant d’espérance avec, outre les voix initiales des deux sopranos (Elizaveta Sveshnikova et Mariana Flores, aux timbres personnifiés, équilibrés et judicieusement distincts), l’entrée progressives des autres voix solistes et du chœur. Une espérance portée, une ferveur allégée par deux flûtes consacrant ce chant, parmi les plus originaux et représentatifs du style de Colonna.

Maîtrisant son œuvre et prenant visiblement plaisir à en varier les affects et démontrer la variété des sentiments et du degrés de variations dont il est capable, Giovanni Paolo Colonna semble presque s’mauser dans les chants suivants, jouant de trois voix dans le Rex celestis, puis de cinq de nouveau dans le Domine Fili unigente, plus intériorisé et grave mais où l’on remarquera encore un usage puissant et original des cuivres en début de mouvement avant un très opératique Domine Deus, surprenant, presque déplacé dans ce genre de composition, mais là aussi porté par un équilibre et une brièveté l’intégrant au final parfaitement dans l’œuvre.

Cette Messa a Cinque Voce révèle un maître de l’architecture, jouant des différents registres de ses cinq voix, comme jonglant avec tous les effets d’un chœur dont on ne pourra en complément que souligner la cohérence, la précision et le relief comme quelques-unes des qualités contribuant pour beaucoup à porter les deux œuvres du programme. Un Colonna pour qui l’orchestre, loin d’être un instrument collectif et obligé, s’avère l’occasion d’une perpétuelle variation des possibles, étonnement de tous les instants.

En regard, le Dixit Dominus haendélien exalte le style concertant, aussi fastueux que sophistiqué. Haendel s’enivre d’Italie (il termine ce Dixit à Rome) et en retirer une substantifique moelle dès son premier séjour dans la péninsule, à compter de l’automne 1706. Le Saxon ne copie pas Colonna, il s’y mesure, en reprend les couleurs, en développe les contrastes, en démultiplie l’énergie, à l’exemple du classique Dixit initial, aussi débridé que maîtrisé, avec ses salves de violons, ses basses obstinées et des voix qui montent aux cieux, les deux voix de sopranes surtout, d’une polychromie en fusion. Le Chœur de chambre de Namur, vocalement soudé, d’un relief et d’une précision sans faille, vaut ne serait que pour ce seul morceau introductif tous les éloges, et cela même si le reste du disque n’eut été que transcription de la partition pour didjeridoo aborigène (ce qui n’est pas le cas). Le Virgam virtutis tuae qui lui fait suite, écrit par Haendel comme un jeu de répliques entre l’orchestre et les voix met en majesté la fluidité des interprètes dans un véritable morceaux de bravoure nimbé d’orgue et de cordes harmonieusement mises en avant. Paul-Antoine Bénos-Djian, souverain et d’une scansion remarquable, fait mouche.

Leonardo García-Alarcón, plus à l’aise que jamais, prend un plaisir audible à dompter cette partition riche en contrastes, ruptures de rythmes, à l’énergie débordante, réclamant orchestre et chœur rompus à l’exercice exigent d’une précision ne souffrant d’aucune approximation. Une partition haendélienne composée pour surprendre, emporter l’auditeur au-delà de ce qu’il attend et dont le chef s’empare avec un sens consommé de la fidélité, tout en cherchant à en explorer les moindres méandres, à en révéler toutes les facettes avec jubilation. Chirurgien virtuose, Leonardo Garcia-Alarcon exécute la partition avec un tranchant et une précision de scalpel, remarquable tout au long de l’œuvre et en particulier sur le Judicabit in nationibus, au chœur somptueusement étagé, aux cordes qui de souveraines sur ce passage se feront impatientes, voire inquiétantes en entame du Conquasabit capita, pour cette autre moment démonstratif de l’absolue maîtrise de composition de Haendel, qui se vit à la suite du succès de cette œuvre proposer une conversion au catholicisme, que le luthérien ignora avec politesse.

Si Haendel prolonge la voie initiée notamment par Colonna, nous remarquerons que dans son Dixit Dominus, les cinq voix ne sont réunies que dans le Dominus a dexteris tuis, entrant successivement sur un accompagnement qui confine ici à l’épure, pour une harmonie parfaite, chacune d’elle révélant sa singularité.

C’est donc bien à la révélation d’une filiation que nous invite Leonardo Garcia Alarcon avec cet enregistrement, mais aussi à la mise en lumière d’une césure importante dans la musique liturgique, qui s’autonomise, exalte l’orchestration et l’ornementation pour exprimer la ferveur. Un rapprochement entre Colonna et Haendel loin d’être fortuit, donnant naissance à un enregistrement en tous points stimulant. Le Chœur de Chambre de Namur et Leonardo Garcia-Alarcon, avec cette association de la Messa Concertata a Cinque Voci et du Dixit Dominus de Haendel nous offre un enregistrement qui fera date, déjà une référence.

Pierre-Damien HOUVILLE

Technique : enregistrement équilibré, belle spatialisation des choeurs chez Colonna.

[1] Et non 1674-1695 comme le mentionne malencontreusement la pochette du disque, tout en précisant que la Messa Concertata a 5 voci a été composée en 1684. La confusion se faisant avec l’année au cours de laquelle il est nommé Maître de Chapelle de la Basilique San Petronio de Bologne, effectivement 1674.

Étiquettes : Bénos-Djian Paul-Antoine, Cappella Mediterranea, Choeur de chambre de Namur, Colonna, Contaldo Valerio, Flores Mariana, Garcia-Alarcon Leonardo, Haendel, Morsh André, Muse : or, Pierre-Damien Houville, Sveshnikova Elizaveta Dernière modification: 15 août 2025