Thomas Dunford © Julien Benhamou

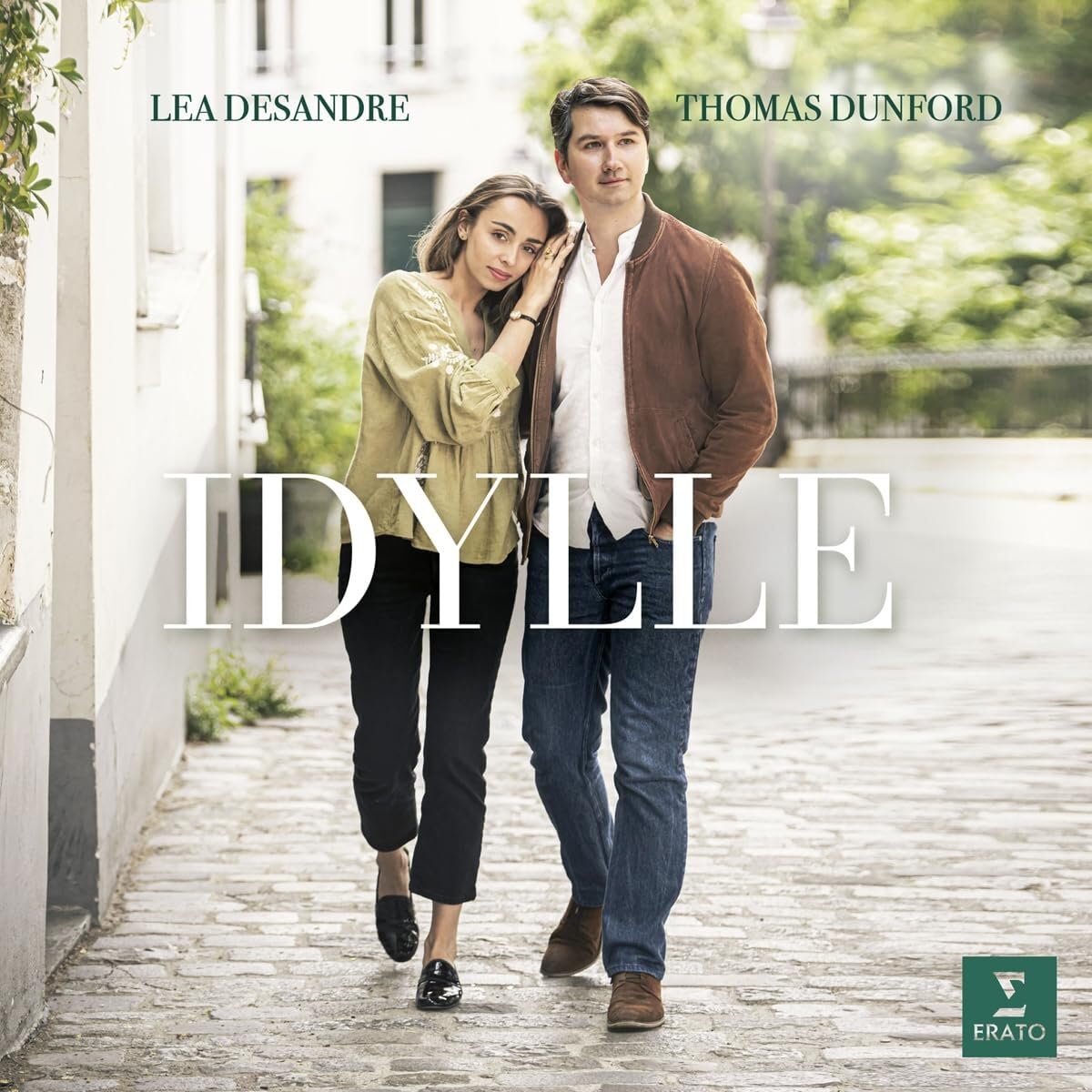

On le surnomme volontiers “l’Eric Clapton du luth”, du fait de son jeu incandescent et sa liberté qui rappelle les grands improvisateurs. Mais derrière l’étiquette un peu facile, Thomas Dunford, né à Paris en 1988 dans une famille de musiciens gambistes, a su tracer une voie singulière qui le mène aujourd’hui de Bach à Bernstein, des feux de la scène baroque aux lumières de Broadway. Rencontre avec un musicien aussi humble qu’enthousiaste, qui conçoit la musique comme une manière de rassembler et d’élever les âmes. Il est là, tout de bleu vêtu, entre deux avions, car la Frick Collection de New York l’attend dès le lendemain pour un Eternal Heaven avec Lea Desandre. Alors puisque nos minutes sont comptées, on se lance, avec boulimie, de manière spontanée, presque désordonnée (ce qui compliquera la transcription de cet échange à bâtons rompus), à la découverte d’un musicien qui sait laisser résonner les cordes comme les sentiments.

Muse Baroque : Vous êtes né dans une famille de musiciens. Le choix d’un instrument de continuo était-il inévitable ?

Thomas Dunford : (sourire) Mes parents m’ont toujours dit : “Fais ce que tu aimes”. C’est avec Claire Antonini que j’ai découvert le luth, à l’âge de neuf ans. Ce fut une véritable rencontre, un coup de foudre. Et quand on tombe amoureux d’un instrument, c’est pour la vie.

À quatorze ans, j’ai eu l’immense privilège de suivre un stage avec Paul O’Dette. J’étais le seul luthiste parmi des chanteurs et des instrumentistes ! Nous avons passé des heures à explorer Dowland, à jouer ensemble. Je crois que c’est à ce moment que j’ai compris que cet instrument pouvait être à la fois une voix intime et un orchestre miniature.

M.B. : Quels ont été vos grands modèles ?

T.D. : On se construit avec ses maîtres, puis on prend son propre chemin. J’ai voulu aller à Bâle pour travailler avec Hopkinson Smith. “Hopi”, c’est mon gourou, un peu mon père de luth. J’étais jeune et fougueux, il m’a appris la rigueur, le travail en profondeur. J’ai aussi eu la chance de rencontrer Rolf Lislevand, Eugène Ferré, Benjamin Perrot, Julian Bream, Pascale Boquet… Chacun m’a beaucoup transmis.

M.B. : Vous revendiquez une grande ouverture musicale, « pour un luthiste » si j’ose dire car c’est tout de même un instrument très circonscrit dans le temps et qui décline même dès le XVIIIème bien avant le clavecin…

T.D. : Je me considère avant tout comme un musicien, je joue aussi du piano, je chante, je dirige, j’adore la guitare. J’écoute les Beatles, Bernstein, j’improvise, je compose. J’essaie d’absorber ce qui me touche, sans cloisonner. La musique est vivante, elle respire quand on la nourrit de curiosité.

Thomas Dunford © Julien Benhamou / Erato

M.B. : Vous avez déjà une belle discographie, mais qui semble presque se limiter. Par rapport rien sur Weiss, sur Mouton, sur Gallot, sur De Visée… Peu de “monographies”, de plus en plus d’enregistrements à programme… Comment abordez-vous le disque ?

T.D. : Je prends mon temps pour uniquement enregistrer des projets aboutis qui me tiennent à cœur. Chaque enregistrement, je le vois comme une pierre précieuse qui s’ajoute à un collier. J’en fais à peu près un par an : Lachrimae de Dowland en 2012 (Alpha), Labirinto d’Amore de Kapsberger en 2014 (Alpha), un Bach en 2018… Puis, avec Lea Desandre, on a fait Amazone en 2021 (Erato), Eternal Heaven (Erato) en 2022, et plus récemment Idylle en 2023 (Erato).

M.B. : Comment abordez-vous l’art du continuo ?

T.D. : Je le vois somme une improvisation qui permet de créer des ponts et concilier l’ensemble. Le continuo peut être rythmique, dynamique, vivant. L’improvisation a toujours fait partie de la musique et permet une grande spontanéité et de nombreuses possibilités de connexions musicales.

M.B. : Quels sont vos instruments de prédilection ?

T.D. : Je joue les luths, les guitare baroques, classiques et folk, L’un de mes instruments favoris est un archiluth que je possède depuis mes quatorze ans. Il a une grande coque, une caisse de luth baroque, et produit une résonance unique.

M.B. : Est-ce que vous féru de facture instrumentale ? Avec la famille du luth on s’y perd si facilement outre le luth entre chitarrone, tiorba, theorbo, théorbe, liutoattiorbato, arcilioto, archlute… et même ce qui semble juste des équivalents n’en sont pas forcément…

T.D. : Je pense qu’ils avaient de nombreux différents instruments à l’époque. Les luthiers ont toujours créé et innové, comme aujourd’hui il y de si nombreux types de guitare ! Ce qui m’intéresse, c’est le son, la couleur, l’adéquation avec la musique que l’on joue.

M.B. : On dit pourtant que les suites pour Luth de Bach sont injouables sans aménagements, qu’il n’avait pas de connaissance intime de cet instrument. Certains au contraire prétendent qu’elles étaient destinées au Lautenwerk, un instrument à clavier !

T.D. : C’est un mystère auquel je ne peux répondre, Bach étant de la musique divine, il peut être joué sur n’importe quel instrument avec suffisamment de travail.

M.B. : Passons si vous le voulez bien à la création justement, cela fait une transition toute trouvée. Vous êtes aussi chef et créateur.

T.D. : Oui, j’ai eu la chance de naître dans une famille où l’on m’a laissé suivre mes passions. Aujourd’hui je dirige de plus en plus, notamment avec Jupiter, l’ensemble que j’ai fondé en 2018 avec des amis comme Lea Desandre, Théotime Langlois de Swarte, Bruno Philippe, Jean Rondeau, Peter Whelan. J’aime explorer et rendre honneur aux grands musiciens tels que Vivaldi, Haendel ou Bernstein. Nous allons bientôt aborder la Theodora de Haendel, avec notre propre chœur et orchestre, et partir en tournée.

Thomas Dunford et l’Ensemble Jupiter © Angéline Moizard

M.B. : Pourquoi franchir ce pas ? Vous vouliez vous frotter des œuvres plus spectaculaires ?

T.D. : La musique doit donner de l’envie, de l’amour. LA musique est pour moi plus qu’un divertissement, c’est un outil puissant : elle peut unir, élever. Quand le public se lève et que l’on sent une communion humaine, cela procure une joie unique.

M.B. : Comme on l’a vu avec votre discographie (sans compter les ghost tracks) votre répertoire semble très large, de la Renaissance à Bernstein…

T.D. : Tous les compositeurs ont puisé ailleurs. Bach a appris de l’Italie, Dowland a vécu en exil… Jouer Bernstein est tout aussi inspirant que de travailler Haendel ou Cavalli. Bernstein est pour moi un musicien inspirant avec la faculté d’interpréter, diriger, créer.

En 2026, nous fêterons les 400 ans de Dowland. Ce sera l’occasion d’un grand hommage. Mais je rêve aussi de projets nouveaux, où les styles dialoguent, comme dans Imagine de Lennon. Je vais bientôt enregistrer un album de ma musique, au luth et à la voix, que je compose depuis de nombreuses années.

La musique peut vraiment nous rapprocher d’une brotherhood of men, d’une fraternité des hommes.

M.B. : Vous entretenez une relation très spéciale avec votre public…

Le public fait partie du concert. Son écoute participe à la musique. Il faut transmettre une belle énergie, respirer ensemble. Pour moi, la musique est un axe spirituel, elle élève. On vit dans un monde qui divise ; la musique, au contraire, rassemble.

M.B. : Thomas Dunford, un grand merci à vous pour cet entretien.

Propos recueillis par Viet-Linh Nguyen le 18 avril 2025, à Paris, complétés le 2 octobre.

En savoir plus :

- Site officiel de Thomas Dunford

- Site officiel de l’Ensemble Jupiter