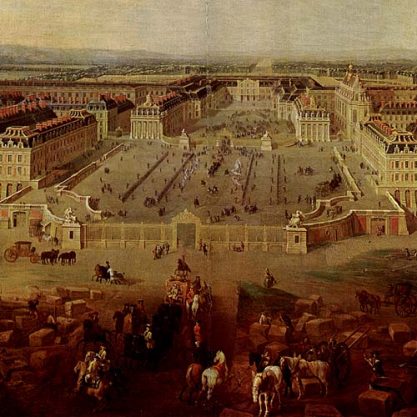

Les Institutions Musicales Versaillaises de Louis XIV à Louis XVI

La musique fait partie intégrante de la vie de la Cour de France. Elle est omniprésente, que ce soit aux divertissements de cour comme Les Playsirs de l’Ilsle Enchantée (1664) offerts par le Roi à sa maîtresse Louise de la Vallière, lors des carrousels, des soirées d’appartements, des concerts du dimanche de Sa Majesté, de ses dîners et soupers (nos déjeuners et dîners respectivement), des représentations de comédies-ballets puis de tragédies lyriques…

Utmiutsol contre Uremifasolasiututut

En 1748 paraissent Les Bijoux indiscrets, œuvre romanesque anonyme. Elle consiste en une succession de petites saynètes d’une Afrique imaginaire, traitées sur le mode ironico-comique, un peu à la manière des Lettres Persanes de Montesquieu, la légèreté en plus. En effet, première œuvre romanesque de Diderot (genre alors peu considéré), les Bijoux indiscrets sont également une œuvre de divertissement, avec des passages licencieux.

Brevet de Musicien de la Chambre du Roi (1679)

Dès 1675, Marais est remarqué par Lully qui l’engage dans l’orchestre de l’Opéra. Toutefois, les finances du couple Marais demeurent médiocres et ne lui permettent pas d’acheter de charge dans la Musique de la Chambre (cf. Les institutions musicales versaillaises). Louis XIV, fin mélomane vint à son secours en 1679, après le décès du gambiste Gabriel Caignet et offrit la charge au jeune musicien qui devenait ainsi Officier ordinaire de la Musique de la Chambre du Roi, avec un salaire de 600 livres par an, s’additionnant à celui qu’il recevait de l’Opéra.

Le Grand Motet

Ceci n’est pas à proprement parler un exposé mais une large présentation dont le but est de familiariser l’auditoire avec le corpus d’expressivité de la musique sacrée et religieuse de l’époque. Notre propos s’apparente plus à une découverte et à une recontextualisation qu’à une analyse.

Charles Burney analyse Orlando de Haendel (1789)

De 1776 à 1789, Charles Burney, musicologue et musicien, fit paraître sa monumentale Histoire générale de la Musique (A General History of Music) sur laquelle il travaillait depuis 1769 et pour laquelle il effectua un voyage d’étude de 6 mois en France et en Italie. Fidèle à l’esprit encyclopédiste des Lumières, l’auteur tente de retracer en une vaste fresque analytique l’histoire de la musique européenne depuis l’Antiquité grecque.

Nomination de Lully comme conseiller du Roi (1681)

En septembre 1681, Joseph Clausel, l’un des conseillers secrétaires du Roi trépasse, ce qui laisse la charge vacante. Lully obtient l’autorisation du Roi de l’acheter à la veuve du défunt, moyennant la somme considérable de 63 000 livres, ce qui est fait le 23 décembre. Lully ne perd alors pas une demi-croche, et s’adresse au Chancelier Le Tellier pour initier la procédure de nomination.

La technique théâtrale en 1778

A la suite du Cadmus & Hermione de Lully ressuscité en automne 2007 par Vincent Dumestre avec ses changements de décors à vue et son éclairage à la bougie, vous avez été nombreux à vous interroger sur les coulisses du théâtre baroque. Comment faisait-on à l’époque pour faire pivoter ces panneaux ?

Le Te Deum, ou l’exaltation de la gloire du monarque

La société du XVIIème siècle est une société en guerre permanente, une société de guerre. La paix, exceptionnelle, n’est qu’une trêve où l’on renforce les forteresses et où l’on rééquipe les troupes. Durant la quarantaine d’années qui séparent l’invasion de la Hollande en 1672 à la mort de Louis XIV en 1715, l’Europe occidentale n’a été en paix qu’entre 1797 et 1701.

Emprisonnement à Weimar et congé de Cöthen

En 1717, après la mort du vieux maître de chapelle Drese, le duc de Weimar nomme son fils sans proposer la charge à Bach. Le compositeur en est profondément vexé. En même temps, les relations entre le jeune duc Ernst August dont Bach est plus proche se détériorent avec son oncle le duc régnant Wilhelm Ernst.

L’incendie de la Bibliothèque d’Alexandrie

Qu’en est-il du fameux incendie de la fameuse bibliothèque, tel qu’il est suggéré dans l’acte III du Giulio Cesare de Haendel ? L’Encyclopédie répond à cette question.

La Traduction du Te Deum par le poète Agrippa d’Aubigné (1552-1630)

Le Dieu, nous te louons est l’un des rare exemple de Te Deum en français mesuré. Le poète protestant lui-même jugeait pourtant le français trez commode aux choses gaillardes, et si vous n’y aportez un grand labeur, trez impropre aux choses pesantes et majestueuses …. Mis en musique par Claude Lejeune, ce Te Deum a fait l’objet d’un bel enregistrement chez Alpha, dirigé par Olivier Schneebeli (Alpha 032, Claude Lejeune, Motets pour le culte catholique & Psaumes protestants).

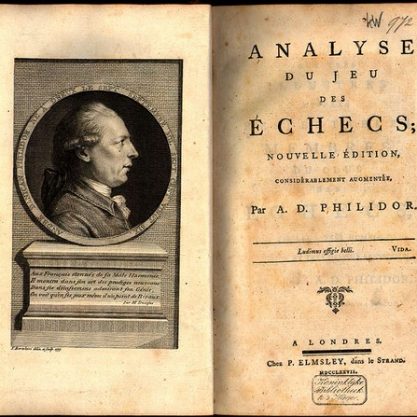

Les Philidor : une dynastie de musiciens

François-André Danican Philidor (1726 Dreux – 1795 Londres), connu sous le nom du grand Philidor, aujourd’hui estimé comme le créateur de l’Opéra Comique et célèbre en tant que meilleur joueur d’échecs de son temps, grandit dans la musique. Sa famille, d’origine écossaise et connue depuis le XVIIème siècle, compte quatorze instrumentistes dont neuf compositeurs. Le plus ancien d’entre eux, Michel Danican, hautboïste virtuose, avait enthousiasmé Louis XIII, lui rappelant le talent de l’Italien Filidori.

Que reste t-il du nom de Philidor aujourd’hui ?

La Collection Philidor

Fonds ancien à la Bibliothèque Nationale de France, tient son nom d’André Danican Philidor l’aîné, musicien de la Grande Ecurie de Louis XIV et garde de sa Bibliothèque de musique à partir de 1684. Les documents attestent de : Philidor l’aisné Ordinaire de la Musique du Roy et l’un des deux gardiens de la Musique de sa Majesté.

Retour sur la dynastie des Philidor : instrumentistes du Roi et compositeurs

Michel I Danican, surnommé Filidor (ca. 1580 – ca. 1651). Hautboïste, il sert probablement dans les armées du roi qui avaient séjourné en Dauphiné lors des guerres contre la Savoie, sous le maréchal de Lesdiguières. De retour à Paris, il est entendu par Louis XIIIxe Louis XIII, qu’il charme et qui, si l’on en croit la tradition rapportée par Laborde, le surnomme aussitôt Filidor, en souvenir d’un virtuose italien de ce nom qu’il avait entendu auparavant. Le monarque l’aurait alors nommé ordinaire de la Musique de sa Chambre.

François-André Danican Philidor : musicien, joueur d’échecs et homme de son temps

À l’âge de 6 ans, François-André (notre Philidor !), est reçu page à la Chapelle du Roi Louis XV à Versailles, sous la direction de Campra. En août 1738, il exécute un Motet à grand chœur de sa composition, devant le Roi, à Versailles. C’est avec les musiciens de la Chapelle qu’il s’initie aux échecs, dominant aussitôt ces vétérans du noble jeu.

23 juillet : 257ème anniversaire de la mort de Domenico Scarlatti

Mon fils est un aigle dont les ailes ont poussé : il ne faut pas qu’il reste oisif dans son nid et il ne m’appartient pas de l’empêcher de prendre son envol. (Lettre d’Alessandro Scarlatti alors qu’il envoie son fils se perfectionner à Venise en 1705). 257 cela ne rime à rien. Et pourtant, en ce jour, nous ne pouvions décemment pas oublier Scarlatti, disparu il y a 257 ans, jour pour jour, le 23 juillet 1757.

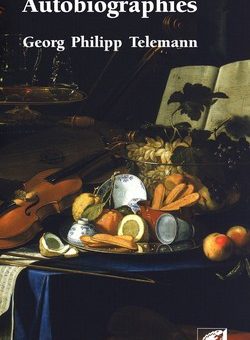

Telemann, Autobiographies (Editions Symétrie)

Et pour continuer la comparaison, celle des bibliographies est tristement édifiante : à côté des milliers d’ouvrages sur Bach, de ceux recueillant ses écrits et même ceux de ses contemporains, recueillant la moindre ligne, ce qui concerne Telemann est peu de choses, et les livres en français sont fort rares.

Michael Kohlhaas : hard-boiled

A l’occasion de sa sortie en DVD, glissons quelques mots sur ce Michael Kohlhaas, qui ne fit pas les délices de la croisette et bénéficia d’une diffusion médiocre dans les salles obscures.

Itinéraires d’André Campra

Les Itinéraires d’André Campra s’inscrivent, à la suite de plusieurs partitions, dans la démarche de réhabilitation du compositeur aixois entreprise par les chercheurs du CMBV depuis plusieurs décennies. Campra, musicien à la personnalité complexe et dont la vie comporte pour nous encore des zones d’ombre, mais fort estimé en son temps, et aujourd’hui considéré comme acteur important de l’autonomisation de l’artiste-musicien vis-à-vis des institutions.