Georges de La Tour (1600-1652), Nativité, huile sur toile 76 × 91 cm. Musée des Beaux-Arts de Rennes – Source : Wikimedia Commons

Nous renouons avec nos anciennes traditions, avec ce rendez-vous annuel, notre sélection discographique des CDs et DVDs baroques à emballer sous le sapin. Pour effectuer un tel choix drastique, soyons transparents sur nos critères et contraintes avant de laisser libre court à nos envies :

- les parutions doivent être récentes et dater de 2020. Pourquoi alors que nous vous rebattons les oreilles des vieux Das Alte Werk d’Harnoncourt ou autres splendides vieilleries ? Parce que pour une fois, nous souhaitons coller à l’actualité.

- un équilibre général entre les genres est recherché. Nous vous aurions bien aspergé d’opéras seria du XVIIIIème siècle à coup de coloratures et de coups de glotte. Mais il n’y a pas que la glotte dans la vie, il y a aussi le clavecin et l’église. Si, si.

- plus technique : un effort sera fait pour bénéficier d’un échantillon représentatif entre labels et nationalités. Même si de nombreux partenaires et amis des maisons de disques nous envoient leurs nouveautés, tous n’en ont pas encore pris l’excellente habitude, mais nous tâcherons tout de même de couvrir ceux qui pour le moment ne nous tendent pas la main, dans un mouvement de clémence digne de Titus. Et nous n’avons aucun lien commercial sur le volume des ventes et les artistes ne nous envoient pas de caisses de champagne et des homards titanesques en signd d’éternelle reconnaissance.

- On s’efforcera de proposer des disques trouvables aisément chez les disquaires : au risque de paraître un peu trop « grand public » ou prévisibles, ce Sapin de Noël n’est pas conçu pour les seuls baroqueux pointus que vous êtes, et vos proches ne seront peut-être pas aussi ravis que vous de cet opus goûteux dédié aux basson et bombardon (Ricercar), ou bien de ces concerti pour clavecins de Platti (CPO).

- les enregistrements ne seront pas forcément tous des Muses d’Or. Parce que certains coups de cœur sont là, et qu’en dépit de certaines réserves, il s’agit de pépites à découvrir.

- notre liste tu n’encadreras point. C’est une sélection informée et subtile, honnête et sincère, forcément subjective, prenez là comme un regard, une simple proposition et si vous voulez offrir de l’André Rillette du Mans, et que cela plaît, osez !

Pourquoi tant de violence ? Nous avons été bluffés. Gyorgy Vashegyi, qui a longtemps travaillé avec Christie, francophone et francophile averti, a réussi là un coup de maître après une Naïs discutable, une rare Hypermenestre de Gervais diantrement intéressante mais trop nerveuse (Glossa) et un Rameau plus inégal. Il fallait oser. Oser choisir la 3ème version de 1737 de ce Jephté, unique tragédie lyrique biblique française (le David & Jonathas de Charpentier n’en est pas véritablement une, devant être intercalé avec la pièce de théâtre en latin), et due à la plume vieillissante d’un Michel Pignolet de Montéclair à l’âge vénérable de 65 ans, musicien à l’Académie Royale de Musique dont l’inspiration ne sera égalée que par Rameau dans ces années-là. William Christie avait donné en 1992 une captation de référence de la première version de 1733 1 noble, équilibrée, très théâtrale (Harmonia Mundi). Voilà que le Purcell Choir et l’Orfeo Orchestra entrent en lice avec une vision très différente, beaucoup plus musclée voire brutale, où l’orchestre et le continuo sont très présents dans les graves. Le ton est martial, l’atmosphère belliqueuse et noire. Le Jephté de Tassis Christoyanis campe un chef puissant, menaçant qui porte toute l’intrigue tragique de ce sacrifice final arrêté de justesse. Innocente et gracile, l’Iphise de Chantal Santon Jeffery renforce le caractère affreux du vœu paternel. Gyorgy Vashegyi n’admet aucun temps mort, abat les ritournelles et simphonies avec une urgence ferme, prend le drame à bras le corps, abat à la serpe des récitatifs taillés dans un roc imposant, se complaît dans des chœurs robustes et très charpentés. L’acte I à l’écriture si novatrice dénote déjà ce soin accordé à la prépondérance orchestrale, et le chef accorde clairement la primauté au chant. La tragédie y perd ses respirations, mais l’enchaînement dramatique se révèle irrésistible et grandiose, puissant et viscéral. C’est comme si l’on passait de Van der Meulen à Goya. Trois regrets mineurs dans cet océan de sang et de larmes si communicatif : un clavecin trop bavard, des articulations trop saccadées (« Aux yeux d’un Dieu terrible » ou la Chaconne expéditive de l’Acte III par exemple) et une fluidité des volumes qui masque parfois les combinaisons rares de timbres. Recommandé mais interdit aux moins de 16 ans. [AB]

Pourquoi tant de violence ? Nous avons été bluffés. Gyorgy Vashegyi, qui a longtemps travaillé avec Christie, francophone et francophile averti, a réussi là un coup de maître après une Naïs discutable, une rare Hypermenestre de Gervais diantrement intéressante mais trop nerveuse (Glossa) et un Rameau plus inégal. Il fallait oser. Oser choisir la 3ème version de 1737 de ce Jephté, unique tragédie lyrique biblique française (le David & Jonathas de Charpentier n’en est pas véritablement une, devant être intercalé avec la pièce de théâtre en latin), et due à la plume vieillissante d’un Michel Pignolet de Montéclair à l’âge vénérable de 65 ans, musicien à l’Académie Royale de Musique dont l’inspiration ne sera égalée que par Rameau dans ces années-là. William Christie avait donné en 1992 une captation de référence de la première version de 1733 1 noble, équilibrée, très théâtrale (Harmonia Mundi). Voilà que le Purcell Choir et l’Orfeo Orchestra entrent en lice avec une vision très différente, beaucoup plus musclée voire brutale, où l’orchestre et le continuo sont très présents dans les graves. Le ton est martial, l’atmosphère belliqueuse et noire. Le Jephté de Tassis Christoyanis campe un chef puissant, menaçant qui porte toute l’intrigue tragique de ce sacrifice final arrêté de justesse. Innocente et gracile, l’Iphise de Chantal Santon Jeffery renforce le caractère affreux du vœu paternel. Gyorgy Vashegyi n’admet aucun temps mort, abat les ritournelles et simphonies avec une urgence ferme, prend le drame à bras le corps, abat à la serpe des récitatifs taillés dans un roc imposant, se complaît dans des chœurs robustes et très charpentés. L’acte I à l’écriture si novatrice dénote déjà ce soin accordé à la prépondérance orchestrale, et le chef accorde clairement la primauté au chant. La tragédie y perd ses respirations, mais l’enchaînement dramatique se révèle irrésistible et grandiose, puissant et viscéral. C’est comme si l’on passait de Van der Meulen à Goya. Trois regrets mineurs dans cet océan de sang et de larmes si communicatif : un clavecin trop bavard, des articulations trop saccadées (« Aux yeux d’un Dieu terrible » ou la Chaconne expéditive de l’Acte III par exemple) et une fluidité des volumes qui masque parfois les combinaisons rares de timbres. Recommandé mais interdit aux moins de 16 ans. [AB]

Le Roi Lion. C’est l’un de nos péchés. On a longtemps hésité à l’inclure. Et puis : « loin du village, nous boirons du bon vin » ou quelques niaiseries aguicheuses de la sorte nous ont transportés d’enthousiasme. 1784, Marie-Antoinette se gorge de Gretry. On l’a connu sérieux et moyennement convaincant (Andromaque), tendre et drôle (l’Amant Jaloux). Ici l’enregistrement d’Hervé Niquet et du Concert Spirituel – dont on recommande plutôt le DVD que le disque pour profiter de la débauche de bergerie en costume d’époque XVIIIème, très mignarde et mignonne grâce à la mise en scène efficace de Marshall Pynkoski et son côté Trois Mousquetaires en technicolor – est superbe de vivacité, d’invention mélodique, d’entrain facile. On est loin du contrepoint germanique, mais tant de musique à la fois légère mais ciselée, avec de beaux ensembles, dopée par une équipe qui a mangé du lion (elle était facile), surmonte les faiblesses du livret de Sedaine, tandis que Niquet parvient même à extraire des accents d’opera buffa mozartien dans les ensembles de cet amalgame séduisant, sans prétention, où tant de petits riens font un beau tout. On avoue tout de même ne guère apprécier les passages parlés, préférant les opéras à ce salmigondis bâtard d’opéra-comique, mais il règne une sorte de second degré des acteurs/chanteurs qui enchante : Reinoud van Mechelen campe un Richard prisonnier rêveur et galant (« si l’univers entier m’oublie »)2), Rémy Mathieu s’agite en tout sens en faux aveugle conspirateur (dans le DVD), Melody Louledjan et Maria Perbost surjouent dans le registre charmant et enjôleur. Les décors en trompe l’œil, l’ingénuité du propos font de cette œuvrette une sorte de camée miniature spontané et rieur, immédiatement communicatif, surdopé. Le Concert Spirituel s’en donne à cœur joie, tonitruant et cuivré. Et tant pis si les savants regretteront les rimes indigentes, la musique de foire, l’excitation souriante permanente, la bassesse bouffonne générale d’un siècle qui tire à sa fin, et où la vaine vanité de nos aristocrates finira bien assez tôt sous la guillotine. Nostalgie de l’insouciance des jours heureux et où l’on savait s’amuser, palsambleu (« et zic et zic et froc et froc / quand les bœufs vont à deux / le labourage en va mieux » comme on le retrouvera dans le livret) ! [VLN]

Et c’est ainsi que Léonard devint scie. On avoue qu’on a beaucoup apprécié ce récital. « Avouer » ou « confesser » non par anglicisme, car il y a là comme un plaisir honteux. Pourquoi ce sentiment ? Parce que les airs de Leonardo Vinci, quoique prestement troussés, alignés en grappe, finissent par trahir le moindre génie du compositeur face à un Haendel, un Telemann, un Hasse, un Reinhardt Kaiser, même si son Artaserse nous avait comblé (Virgin). Franco Fagioli, contre-ténor puissant et pyrotechnique, nous gratifie comme escompté de sa dose d’acrobaties, shoot bienvenu de double croches antimorosité en attendant un vaccin. Là où l’artiste argentin nous surprend et prend le contre-pied des attentes, c’est que sa sélection laisse une large place aux airs élégiaques. Là on l’on réduisait souvent le chanteur à un déferlement prodigieusement virtuose, Fagioli délivre une prestation sensible, parfois touchante. Alors oui, dans les airs galants ou de désespoir la pointe d’acidité du timbre se ressent davantage, alors que l’extraordinaire projection et vélocité du chanteur n’est pas exploitée. La diction est parfois un peu approximative (certaines sifflantes à l’italien maladroit), mais l’inventivité mélodique, la spontanéité généreuse et jubilatoire du disque, la débauche de couleurs et d’instruments obligés d’Il Pomo d’Oro en tenue de gala font chavirer les oreilles. Étrangement, le choix des prises a privilégié la beauté vocale à l’excitation échevelée et l’on a parfois l’impression d’une interprétation trop contenue du côté de la fosse (« Sembro Quell’usignuolo » du Trionfo di Camilla hédoniste et brillant mais où les attaques d’Il Pomo d’Oro sont bien contemplatives pour un air de chasse tandis que Fagioli trille à qui mieux mieux, même chose dans le réjouissant et très handélien « Sull’ali del suo amor » de L‘Ernelinda où Fagioli semble ricaner alors que l’orchestre demeure sur la réserve), ce qui est un contresens quand on a vu le chanteur sur scène avaler aigus stratosphériques et da capos enguirlandés avec une boulimie explosive. Peut-être la chef et violoniste Zefira Valova est-elle d’un tempérament moins ardent que son devancier Riccardo Minasi ? Mais prudence n’est pas mère de sureté dans un récital d’opera serias ! Des contrastes plus marqués, davantage de rugosité et de dérapages ne nous auraient pas déplus. Il n’empêche, quand on trouve des airs tels le « Gelido in ogni vena » de Siroe, ou bien les clapotis amoureux du « Sento due fiamme in petto » avec son hautbois obligé tiré d’Il Medo, l’on se tait, l’on écoute et tout est dit. Un disque-plaisir qui croque sous la dent. [SH]

Et c’est ainsi que Léonard devint scie. On avoue qu’on a beaucoup apprécié ce récital. « Avouer » ou « confesser » non par anglicisme, car il y a là comme un plaisir honteux. Pourquoi ce sentiment ? Parce que les airs de Leonardo Vinci, quoique prestement troussés, alignés en grappe, finissent par trahir le moindre génie du compositeur face à un Haendel, un Telemann, un Hasse, un Reinhardt Kaiser, même si son Artaserse nous avait comblé (Virgin). Franco Fagioli, contre-ténor puissant et pyrotechnique, nous gratifie comme escompté de sa dose d’acrobaties, shoot bienvenu de double croches antimorosité en attendant un vaccin. Là où l’artiste argentin nous surprend et prend le contre-pied des attentes, c’est que sa sélection laisse une large place aux airs élégiaques. Là on l’on réduisait souvent le chanteur à un déferlement prodigieusement virtuose, Fagioli délivre une prestation sensible, parfois touchante. Alors oui, dans les airs galants ou de désespoir la pointe d’acidité du timbre se ressent davantage, alors que l’extraordinaire projection et vélocité du chanteur n’est pas exploitée. La diction est parfois un peu approximative (certaines sifflantes à l’italien maladroit), mais l’inventivité mélodique, la spontanéité généreuse et jubilatoire du disque, la débauche de couleurs et d’instruments obligés d’Il Pomo d’Oro en tenue de gala font chavirer les oreilles. Étrangement, le choix des prises a privilégié la beauté vocale à l’excitation échevelée et l’on a parfois l’impression d’une interprétation trop contenue du côté de la fosse (« Sembro Quell’usignuolo » du Trionfo di Camilla hédoniste et brillant mais où les attaques d’Il Pomo d’Oro sont bien contemplatives pour un air de chasse tandis que Fagioli trille à qui mieux mieux, même chose dans le réjouissant et très handélien « Sull’ali del suo amor » de L‘Ernelinda où Fagioli semble ricaner alors que l’orchestre demeure sur la réserve), ce qui est un contresens quand on a vu le chanteur sur scène avaler aigus stratosphériques et da capos enguirlandés avec une boulimie explosive. Peut-être la chef et violoniste Zefira Valova est-elle d’un tempérament moins ardent que son devancier Riccardo Minasi ? Mais prudence n’est pas mère de sureté dans un récital d’opera serias ! Des contrastes plus marqués, davantage de rugosité et de dérapages ne nous auraient pas déplus. Il n’empêche, quand on trouve des airs tels le « Gelido in ogni vena » de Siroe, ou bien les clapotis amoureux du « Sento due fiamme in petto » avec son hautbois obligé tiré d’Il Medo, l’on se tait, l’on écoute et tout est dit. Un disque-plaisir qui croque sous la dent. [SH]

Récidiviste. Après le théâtre, l’église. 3ème Saint-Jean de Philippe Herreweghe, après notamment la première version de 1988 chez Harmonia Mundi avec Howard Crook et Barbara Schlick dont la stupéfiante beauté ronde avait marqué toute une génération. Peter Kooij reste présent, pilier de l’odyssée. 30 ans plus tard, le chef offre une Saint-Jean théâtrale et mouvante. Dès le chœur introductif, le parti-pris interprétatif est assumé : chœurs dégraissés, transparents, millimétrés mais un peu secs (un comble chez le Collegium Vocale Ghent qu’on a connu si doux), très intenses avec quatre pupitres par partie SATB avec adjonction des solistes, là où autrefois les masses étaient sculptées différemment (4 sopranos, 2 altos, 3 ténors, 8 basses). Il en résulte des parties chorales plus équilibrées, au contrepoint limpide et clair (un peu suzukiesque mais à la ligne mélodique plus dirigée), dressant des climats protéiformes pour coller aux épisodes de la Passion. L’approche générale est celle d’une humilité puissante et directe, d’une rigueur qu’illumine ça et là les couleurs orchestrales contenues (superbe hautbois et traverso), même si on aurait aimé plus de débordements de haine, en particulier dans les chœurs de la condamnation (« Kreuzige (…) Wir haben ein Gesetz »). On émettra quelques réserves sur les solistes : la tessiture un peu trop légère de l’Evangéliste de Maximilian Schmitt à l’émission un peu incertaine, si loin d’un Kurt Equiluz inégalé (Harnoncourt). Le Jésus de Kresimir Stranazanac rayonne d’humanité mais manque de complexité, Damien Guillon se révèle étonnamment un peu inégal (« Von den Stricken meiner Sünden » tendu et pris sur un tempi très allant), surtout le ténor Robin Tritschler au timbre nasal, au phrasé et à la diction brouillonne ne rend pas justice aux épanchements du bel « Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken » malgré le cocon sensible du Collegium Vocale Ghent. Enfin, l’airain superbe de Peter Kooij donne envie d’intervertir la distribution pour lui confier le Christ… C’est une lecture cohérente, à la beauté discrète et aux couleurs pastels, aux tempi équilibrés mais assez vifs (même les chorals) plus proche du Tintoret que du Caravage. Personnellement, on préfère les débordements spontanés de la vieille version d’Harnoncourt de 1971, pleine de bruit et de fureur (Teldec) ou la beauté vibrante un peu irréelle de la première lecture d’Herreweghe (Harmonia Mundi – nous n’avons pas écouté la seconde), mais l’évolution du chef et sa vision renouvelée de cette œuvre-phare méritent plus qu’un détour. [VLN]

Récidiviste. Après le théâtre, l’église. 3ème Saint-Jean de Philippe Herreweghe, après notamment la première version de 1988 chez Harmonia Mundi avec Howard Crook et Barbara Schlick dont la stupéfiante beauté ronde avait marqué toute une génération. Peter Kooij reste présent, pilier de l’odyssée. 30 ans plus tard, le chef offre une Saint-Jean théâtrale et mouvante. Dès le chœur introductif, le parti-pris interprétatif est assumé : chœurs dégraissés, transparents, millimétrés mais un peu secs (un comble chez le Collegium Vocale Ghent qu’on a connu si doux), très intenses avec quatre pupitres par partie SATB avec adjonction des solistes, là où autrefois les masses étaient sculptées différemment (4 sopranos, 2 altos, 3 ténors, 8 basses). Il en résulte des parties chorales plus équilibrées, au contrepoint limpide et clair (un peu suzukiesque mais à la ligne mélodique plus dirigée), dressant des climats protéiformes pour coller aux épisodes de la Passion. L’approche générale est celle d’une humilité puissante et directe, d’une rigueur qu’illumine ça et là les couleurs orchestrales contenues (superbe hautbois et traverso), même si on aurait aimé plus de débordements de haine, en particulier dans les chœurs de la condamnation (« Kreuzige (…) Wir haben ein Gesetz »). On émettra quelques réserves sur les solistes : la tessiture un peu trop légère de l’Evangéliste de Maximilian Schmitt à l’émission un peu incertaine, si loin d’un Kurt Equiluz inégalé (Harnoncourt). Le Jésus de Kresimir Stranazanac rayonne d’humanité mais manque de complexité, Damien Guillon se révèle étonnamment un peu inégal (« Von den Stricken meiner Sünden » tendu et pris sur un tempi très allant), surtout le ténor Robin Tritschler au timbre nasal, au phrasé et à la diction brouillonne ne rend pas justice aux épanchements du bel « Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken » malgré le cocon sensible du Collegium Vocale Ghent. Enfin, l’airain superbe de Peter Kooij donne envie d’intervertir la distribution pour lui confier le Christ… C’est une lecture cohérente, à la beauté discrète et aux couleurs pastels, aux tempi équilibrés mais assez vifs (même les chorals) plus proche du Tintoret que du Caravage. Personnellement, on préfère les débordements spontanés de la vieille version d’Harnoncourt de 1971, pleine de bruit et de fureur (Teldec) ou la beauté vibrante un peu irréelle de la première lecture d’Herreweghe (Harmonia Mundi – nous n’avons pas écouté la seconde), mais l’évolution du chef et sa vision renouvelée de cette œuvre-phare méritent plus qu’un détour. [VLN]

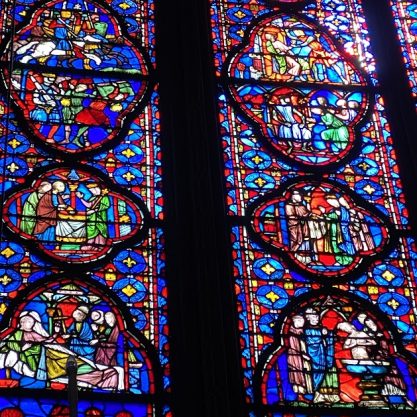

Vacances romaines. Sur sa Vespa, cheveux aux vents, Charpentier dévale les ruelles de l’antique cité aux 7 collines… En effet, celui qui fut considéré « le plus italien des compositeurs français » (étrange miroir de Lully, le plus français des italiens) passa près de 3 ans dans la péninsule, prit le soin de recopier la monumentale messe à 16 voix de Beratta (présente au programme grâce au manuscrit de Charpentier justement), commit même des Remarques sur les messes à 16 parties d’Italie. Or si ces modèles monumentaux florissaient en Italie – on songe tout de suite à la spatialisation des tribunes de Saint-Marc à Venise – la Messe à 4 chœurs H4 de Charpentier constitue l’un des uniques exemples de composition d’église spatialisée inspirés des cori spezzati romains ou vénitiens qui même outre-Alpes voyait leur mode décroître. L’Ensemble Correspondances rend à Charpentier ses couleurs moirées digne d’un Berchem. Loin de l’opus monumental, très vertical de Malgoire (Erato) qui tangentait le grand motet monolithique, Sébastien Daucé fait résolument pencher cette architecture complexe (4 chœurs vocaux et instrumentaux quoiqu’il n’y ait que 7 parties réelles au maximum) vers la lumière : fluidité changeante des contours, danse des lignes d’une précision de graveur, théâtralité animée du phrasé. On se demande pourquoi les parties d’orgue qui devaient (nous semble t-il) être intercalées en début et fin du Kyrie, du Sanctus, fin du Benedictus et de l’Agnus Dei ne figurent pas. Musicalement l’œuvre y gagne cependant en densité et en cohérence. La complexité de l’écriture (on change constamment de formation, avec des chœurs parfois groupés deux à deux, de la vocalise de voix de dessus, du double trio de voix d’hommes…), la profusion des timbres sont magnifiquement rendus, même si l’on regrette que les effets de contrastes entre chœurs et passages solistes soient atténués par l’alchimie fusionnelle des pupitres dont les aigus sont splendides (bien qu’il eut fallu des voix d’enfants pour être historiquement scrupuleux) et par une prise de son superlative de clarté et de chaleur mais qui rend mal les effets de masse, si bien qu’on a beaucoup de mal à se rendre compte si les 18 chanteurs sont présents en masse ou par petites groupes recomposés. Le reste du programme est à l’avenant, et profite de la virée italienne de Marco-Antonio – en marquant même les étapes de Paris à Rome en passant par Bologne, Venise ou Crémone pour nous exhumer de rares partitions telles cette fameuse Missa Mirabiles elationes maris de Beretta. Au risque d’offenser les groupies charpentistes (dont nous sommes), l’orgie de couleurs (cornets et sacqueboutes en particulier), l’effusion doloriste et théâtrale, le contrepoint flamboyant et archaïsant de Beretta nous ont même fait trouver la H4 paradoxalement plus sérieuse et froide face à cette Messe fervente et ample, dont l’écriture savante se drape sous le naturel d’une interprétation qui se résume à l’évidence et préfigure parfois Biber. On en décrit pas le reste, par inique contrainte éditoriale mais vous l’aurez compris, voici un voyage à ne manquer sous aucun prétexte, sauf à être un Réformé intégriste qui se contentera du Schemelli Gesangbuch. Un ultime regret : qu’Harmonia Mundi n’ait pas opté pour le luxe classieux du livre-disque, ce qui aurait permis de coupler le carnet de voyage de considérations historiques et musicologiques, sans compter un dialogue avec les lieux et les arts. [VLN]

Encore du Charpentier ! Mais ce n’est pas là-encore le Charpentier le plus connu, et l’on préfère souvent à ces Méditations pour le Carême les trois cycles de Leçons de Ténèbres. Elles avaient pourtant fait l’objet de deux très beaux précédents enregistrements par les Arts Flo (Harmonia Mundi) et par l’Ensemble Pierre Robert (Alpha). C’est une coupable ignorance que de ne les point jouer davantage tant la partition regorge de beauté. Uniquement composées pour un trio de voix d’hommes et une basse continue, leur écriture sobre et concentrée se révèle d’une hypnotique intensité grâce à la vision habitée et fervente des Surprises dirigées par Louis-Noël Bestion de Camboulas. Fusion inspirée des pupitres, élégance et transparence du contrepoint, fidélité aux affects et au texte, la lecture de ces Méditations par les Surprises surprend peu et touche beaucoup de par son intensité bienveillante et recueillie, culminant en une alchimie spirituelle avec laquelle les deux motets de Sébastien de Brossard (Salve Rex Christe et O plenum irarum dies), bien qu’expressifs, ne peuvent rivaliser. Deux pièces de Robert de Visée complètent et structurent ce remarquable programme, complètement différent du précédent, et dont la piété en clair-obscur, la tension et la force expressive, la douce mélancolie imprègnent l’auditeur longtemps après la dernière note. [AB]

Encore du Charpentier ! Mais ce n’est pas là-encore le Charpentier le plus connu, et l’on préfère souvent à ces Méditations pour le Carême les trois cycles de Leçons de Ténèbres. Elles avaient pourtant fait l’objet de deux très beaux précédents enregistrements par les Arts Flo (Harmonia Mundi) et par l’Ensemble Pierre Robert (Alpha). C’est une coupable ignorance que de ne les point jouer davantage tant la partition regorge de beauté. Uniquement composées pour un trio de voix d’hommes et une basse continue, leur écriture sobre et concentrée se révèle d’une hypnotique intensité grâce à la vision habitée et fervente des Surprises dirigées par Louis-Noël Bestion de Camboulas. Fusion inspirée des pupitres, élégance et transparence du contrepoint, fidélité aux affects et au texte, la lecture de ces Méditations par les Surprises surprend peu et touche beaucoup de par son intensité bienveillante et recueillie, culminant en une alchimie spirituelle avec laquelle les deux motets de Sébastien de Brossard (Salve Rex Christe et O plenum irarum dies), bien qu’expressifs, ne peuvent rivaliser. Deux pièces de Robert de Visée complètent et structurent ce remarquable programme, complètement différent du précédent, et dont la piété en clair-obscur, la tension et la force expressive, la douce mélancolie imprègnent l’auditeur longtemps après la dernière note. [AB]

Brexit. Passons à l’instrumental avec la poursuite de l’exploration de la Tamise en bonne compagnie de La Rêveuse, qui nous fait, tel Dumas, le coup de « 20 ans après », prolongeant leur « London circa 1700 » (Mirare) chez Harmonia Mundi. On a presque hésité à inclure ce maréchal soviétique pourtant incontournable, tant il a été surdécoré par nos confrères (Diapason d’Or, Gramophone Editor’s choice, ***** de Classica, Editor’s choice de The Classic Review, CD Tipp’s de Toccata, Choix de France Musique et Choix de Musiq 3/RTBF…). Et puis, à l’écoute, l’on se dit que cette redoutable unanimité laudative, qu’on aurait presque aimé fustiger comme moutonnière, est infiniment méritée. D’abord, il y a le choix des œuvres, Florence Bolton et Benjamin Perrot ont exhumé une sélection avec bien des raretés. Car la majorité des mélomanes sont bien en peine de citer des compositeurs anglais (ou résidents Brexiter) de ces années 20, mis à part Haendel ou Bononcini (on citera tout de même un Pinnock contemplatif du Grand Tour chez Archiv mais qui se penche sur la génération suivante). Alors, on en voudra un peu à La Rêveuse de si bien défendre ce répertoire, et d’oser nous faire accroire qu’il n’y avait pas que la France & l’Italie dans les contrées musicales dignes de renom. Sans nous attarder plus avant sur le contexte de création ou la biographie des compositeurs, passons dans le vif du sujet, à savoir une réalisation magnifique qui ne se décrit qu’en couleurs, en climats, en miroitements subtils et évocateurs. En introït, c’est le tour de Babell, William Babell. Adagio carré, de belle prestance, un rien ordinaire ? Non point car l’irruption de la sixth flute, cette flûte soprano perçante et claire, sous les doigts agiles de Sébastien Marq, plonge soudain l’auditeur dans un chant de rossignol à l’éloquence souple et virtuose. Mais on lui préfèrera tout de même l’œuvre du Maître Corelli, même arrangée par Schickhardt qui nous fabrique un sonate pour deux dessus à partir des Concerti Grossi 1 et 2 opus VI. Le pari est réussi grâce à la prestation savoureuse des deux flûtes à bec, au duo fusionnel à fleuret moucheté dynamique et plein de vitalité, boostés par le soutien de la viole décidée et presque bondissante de Florence Bolton. Les timbres sont superbes, l’humanité rayonnante complice, la chaleur du propos, l’éloquence dans les articulations, le phrasé plein de sens (changement d’atmosphère pour le Grave qui nous tire presque vers des chromatismes de Blow) se conjuguent pour une interprétation qui tire parti de la moindre note pour en extraire sens et beauté. Prenons le chemin de traverse du Concerto de Geminiani pour échapper aux flûtes un instant (les heureux possesseurs du disque verront que nous n’en faisons qu’à notre tête et ne suivons pas l’ordre du programme) : effluves amples, drapé généreux, grain à la rugosité d’un Rembrandt, bokeh d’un Turner alangui par jour de brume pour l’Adagio où l’archet d’Ajay Ranganathan se fait geste, avant un Allegro plus virtuose mais sinueux et spontané, un Grave sans trop de crépuscule, un Allegro final plus joyeusement convenu mais aux accents optimistes corelliens. Le mot est lâché, car le fil conducteur de ce florilège est l’héritage de Corelli, celui des sonate da camera et des concerti grossi, de cet équilibre entre simplicité mélodique, harmonie, et fioritures cisalpines. On aurait aimé loué encore Haendel et le mouvement introductif douloureux, le tendre Largo du Concerto a quattro mais nous avons déjà largement dépassé notre espace et le couperet éditorial tombe. Et bien tant pis, on ne dira rien du théorbe de Benjamin Perrot (qu’on regrette de ne pas entendre assez, si ce n’est dans l’Adagio planant sur basse obstinée du Concerto II opus 19 de Schickardt) et il ne vous restera plus qu’à vous en faire une idée par vous-même. [VLN]

Two much. Nos deux jeunes talents prennent la clé des champs, musant de champs de blé inondés de lumière en barricades mystérieuses. « Ruminants du geste-passion (…) flibustiers de la joie » (sic) comme ils se décrivent, nos comparses musiciens et certains artistes de l’Ensemble Jupiter, nous convient à une ballade, de Michel Lambert à Rameau. L’idée de base est un peu folle : mettre en regard les deux instruments à cordes pincées : le noble clavecin français, l’archiluth perlé plus discret. On sent la jubilation, le plaisir du jouer ensemble des deux artistes, une sincérité goulue du geste, un souffle enthousiaste et téméraire même sur des pièces si rebattues que les Barricades Mystérieuses (de Couperin) ou La Rêveuse (de Marais). Disque voyageur, hédoniste et lumineux, intime et doux, assurément expérimental. Disque de salon, au sens noble du terme, d’une assemblée d’esprits brillants et savants, au discours délicat, un brin maniéré. On se laisse porter par le murmure altier des « Barricades mystérieuses » sous les doigts ductiles de Jean Rondeau, orchestrales dans leur ampleur et leur opulence moirée, malicieusement accompagnées… par l’archiluth de Thomas Dunford. La magie se poursuit avec Robert de Visée, où l’intrus est désormais le clavecin, qui certes ôte un peu de rêverie poétique à la ligne mélodique, mais lui confère une vitalité et des couleurs extrêmement intéressantes. Sans décrire chaque pièce (désolé pour les inserts vocaux), la voyage est sans cesse mouvant, les couleurs splendides, les articulations ciselées. Alors, oui, certains essais de cet improbable accolage sont moins concluants (les Voix Humaines qui sonnent tout de même beaucoup à la viole que dans cette abstraction perlée, d’une mélancolie en pointillés, ou la Dodo trop chargée), d’autres splendides (qui eut cru de D’Anglebert et Forqueray s’accommoderait si bien de ce duo de cordes pincées ?). Louons enfin la prise de son, très nerveuse, équilibrée et proche des musiciens. Un ovni, baroque à souhait, où l’audace paie, et où l’on écouterai bien jusqu’à l’aube naissante les bourrasques nerveuses de la Jupiter, aux relents d’Espagne, boulimiques et dansantes à la pyrotechnie et échevelée. Un disque habité. [AE]

Haendel claveciniste. Bon. Heureusement, Pierre Hantaï n’a enregistré que les Suites 1 à 4 et la Fugue en do mineur. Pourquoi heureusement ? Car comme l’écrit la quatrième de couverture (qui au passage ose égratigner Gustav Leonhardt), « Trois décennies après l’exception de Scott Ross, Pierre Hantaï à son tour entend bien réhabiliter Händel claveciniste ». Et il y réussit si bien, qu’on aurait dû sinon désherber notre discothèque et remiser l’intégrale de Scott Ross (Erato) au cellier. Mais trêve de badinage, Pierre Hantaï aborde le premier recueil des pièces de clavecin de Haendel, soigneusement publié en 1720 chez Christopher Smith avec sérieux et tendresse. Sérieux, car nous le rejoignons pleinement dans sa tentative de « réhabilitation ». Si les pianistes ont fait leur miel de cet Haendel-là, il demeure étrangement boudé des clavecinistes, rabaissé car n’ayant pas l’excitation d’un Scarlatti, la ciselure émotionnelle d’un Couperin, la complexité inimitable d’un Bach. Et là où Pierre Hantaï rend justice à notre cher Saxon, c’est dans son approche aérée, naturelle, d’une fluidité remarquables. Rarement Haendel aura sonné aussi libre et offert, et la vision fluide, variée du claveciniste apporte davantage de couleur que notre canadien bien-aimé. Concentré et serein, construit mais donnant l’illusion magistrale de l’échange spontané, ce Haendel évite l’écueil d’un enchaînement mécanique, et réserve à qui veut le chercher les beautés froidement mélancoliques d’un Adagio de la 2ème suite absolument planant et les rigueurs fières des variations de la 3ème suite, où l’exactitude claquante du toucher est compensée par une main droite souriante, démonstrative mais sans les éblouissements d’une vaine virtuosité. A quand la suite ? [AB]

Haendel claveciniste. Bon. Heureusement, Pierre Hantaï n’a enregistré que les Suites 1 à 4 et la Fugue en do mineur. Pourquoi heureusement ? Car comme l’écrit la quatrième de couverture (qui au passage ose égratigner Gustav Leonhardt), « Trois décennies après l’exception de Scott Ross, Pierre Hantaï à son tour entend bien réhabiliter Händel claveciniste ». Et il y réussit si bien, qu’on aurait dû sinon désherber notre discothèque et remiser l’intégrale de Scott Ross (Erato) au cellier. Mais trêve de badinage, Pierre Hantaï aborde le premier recueil des pièces de clavecin de Haendel, soigneusement publié en 1720 chez Christopher Smith avec sérieux et tendresse. Sérieux, car nous le rejoignons pleinement dans sa tentative de « réhabilitation ». Si les pianistes ont fait leur miel de cet Haendel-là, il demeure étrangement boudé des clavecinistes, rabaissé car n’ayant pas l’excitation d’un Scarlatti, la ciselure émotionnelle d’un Couperin, la complexité inimitable d’un Bach. Et là où Pierre Hantaï rend justice à notre cher Saxon, c’est dans son approche aérée, naturelle, d’une fluidité remarquables. Rarement Haendel aura sonné aussi libre et offert, et la vision fluide, variée du claveciniste apporte davantage de couleur que notre canadien bien-aimé. Concentré et serein, construit mais donnant l’illusion magistrale de l’échange spontané, ce Haendel évite l’écueil d’un enchaînement mécanique, et réserve à qui veut le chercher les beautés froidement mélancoliques d’un Adagio de la 2ème suite absolument planant et les rigueurs fières des variations de la 3ème suite, où l’exactitude claquante du toucher est compensée par une main droite souriante, démonstrative mais sans les éblouissements d’une vaine virtuosité. A quand la suite ? [AB]

Le chaos. Explosion de couleurs, explosion de notes, explosion de rythmes. Explosion de joie aussi. Tout cela et plus encore se cache dans cette obscure galette et le tandem de jeunes talents composé de Louis Barrucand & Clément Geoffroy. Obscure car le programme n’aurait jamais vu le jour « naturellement » puisqu’initialement taillé sur mesure pour le Festival de Saint-Riquier. Il consiste en un remuant accompagnement à deux clavecins du spectacle pour six danseurs et mêle joyeusement transcriptions de tragédie lyrique ou de pastorale (Ulysse de Rebel dont on ne peut que recommander chaudement l’enregistrement de La Simphonie du Marais – Musiques à la Chabotterie ; Daphnis & Chloé de Boismortier, cf. là aussi l’enregistrement du Concert Spirituel chez Glossa) et de suites de danses (les gentils Ballets de Village de Boismortier, ou les uniques Elémens de Rebel d’une autre trempe musicale). C’était une pratique commune alors, bien qu’il nous en reste surtout les transcriptions de Lully par d’Anglebert ou les réductions de Rameau. On garde le meilleur pour la fin : le Chaos des Elémens est redoutablement rendu, bourré de dissonances, de non-dit, de ruptures ; le passage au clavecin a réussi à préserver sa troublante puissance. On ne résiste guère à la boulimie de nos deux jeunes artistes qui ont pris le partie d’une interprétation texturée, dense, orchestrale, chantante, très rythmée voire musclée profitant des clavecins historiques du Grand Cabinet de Madame Victoire aux sonorités très différentes : un instrument Ruckers ravalé tendu et brillant, l’autre signé Blanchet (François Etienne I) en réalité d’un facteur allemand mais plus doux et mordoré (d’ailleurs on reste sur sa faim dans le livret quant aux caractéristiques précises des deux clavecins). Un disque fier et enlevé qui ne manque pas de caractère, mais qui aurait pu laisser un peu plus de place à la mélancolie rêveuse de certaines mélodies (on est bien loin du Boismortier plus souple mais trop digne de Luc Beauséjour et Hervé Niquet chez Analekta). [CM]

Le chaos. Explosion de couleurs, explosion de notes, explosion de rythmes. Explosion de joie aussi. Tout cela et plus encore se cache dans cette obscure galette et le tandem de jeunes talents composé de Louis Barrucand & Clément Geoffroy. Obscure car le programme n’aurait jamais vu le jour « naturellement » puisqu’initialement taillé sur mesure pour le Festival de Saint-Riquier. Il consiste en un remuant accompagnement à deux clavecins du spectacle pour six danseurs et mêle joyeusement transcriptions de tragédie lyrique ou de pastorale (Ulysse de Rebel dont on ne peut que recommander chaudement l’enregistrement de La Simphonie du Marais – Musiques à la Chabotterie ; Daphnis & Chloé de Boismortier, cf. là aussi l’enregistrement du Concert Spirituel chez Glossa) et de suites de danses (les gentils Ballets de Village de Boismortier, ou les uniques Elémens de Rebel d’une autre trempe musicale). C’était une pratique commune alors, bien qu’il nous en reste surtout les transcriptions de Lully par d’Anglebert ou les réductions de Rameau. On garde le meilleur pour la fin : le Chaos des Elémens est redoutablement rendu, bourré de dissonances, de non-dit, de ruptures ; le passage au clavecin a réussi à préserver sa troublante puissance. On ne résiste guère à la boulimie de nos deux jeunes artistes qui ont pris le partie d’une interprétation texturée, dense, orchestrale, chantante, très rythmée voire musclée profitant des clavecins historiques du Grand Cabinet de Madame Victoire aux sonorités très différentes : un instrument Ruckers ravalé tendu et brillant, l’autre signé Blanchet (François Etienne I) en réalité d’un facteur allemand mais plus doux et mordoré (d’ailleurs on reste sur sa faim dans le livret quant aux caractéristiques précises des deux clavecins). Un disque fier et enlevé qui ne manque pas de caractère, mais qui aurait pu laisser un peu plus de place à la mélancolie rêveuse de certaines mélodies (on est bien loin du Boismortier plus souple mais trop digne de Luc Beauséjour et Hervé Niquet chez Analekta). [CM]

Le silence est d’or. Vous l’attendiez, last but not least. Voici le Diapason d’Or de l’année, courageusement décerné à du luth solo. Une sélection de Dowland, bon, on connaît. Et ce ne sont pas les excellentes intégrales qui manquent : Paul O’Dette bien sûr, lumineux et (trop ?) brillant (Harmonia Mundi), Nigel North plus discret mais aussi plus souple (Naxos), et notre préférée, la seconde version de Jacob Lindberg suggestive, épurée, d’une mélancolie sans pathos (reed. Brilliant). Alors que penser de Bor Zuljan, jeune instrumentiste (né en 87) touche à tout entre musique contemporaine, ancienne, traditionnelle, jazz et qui livre son premier enregistrement comme soliste en mettant la barre si haut, s’attaquant directement aux fantaisies de ce compositeur panthéonisé du luth ? Entre Saint Jean et les Gnostiques, Bor Zuljan a choisi ces derniers. « Au commencement était le silence ». Un silence qui se fait parole, et où s’égrènent les notes, déclamées, tendues, clapotis plein de chair et de sens. Car au Dowland dansant, un peu léger de O’Dette répond celui philosophe méditatif de Bor Zuljan. La lecture assez détachée, intellectualisée, ne reniant pas la virtuosité mais la marquant au burin, inonde Dowland d’une double gravité. De la gravure en creux, patiente, assertive, copeau par copeau. Gravité de la tessiture avec le choix d’un luth ténor à la large caisse de résonnance. Gravitas, gravitas sententiarum, celle de la force des pensées, gravitas acrior verborum transmettant une énergie plus accentuée dans les paroles : la Fantaisie initiale P71 suffit à ce concentré métaphysique, où l’artiste place plus les silences que les notes, déposées avec une ésotérique précision. « Can she excuse my wrong », certes plus allant et à la mélodie si reconnaissable, aux ornements bien sentis, mais d’une diaphane transparence, presque désincarné. « Lachrymae » (sur « Flow my tears ») recueilli, soupirant, où l’on sent enfin la fragilité de l’esquif et la nostalgie des jours heureux. « Farewell » enfin, concluant la ballade, où résonnent dans le vide les premières notes en un douloureux chromatisme, délivrance affligeante, sans amertume, aux sursauts résignés. Plorans ploravit in nocte pour une fascinante leçon de ténèbres. [SH]

Le silence est d’or. Vous l’attendiez, last but not least. Voici le Diapason d’Or de l’année, courageusement décerné à du luth solo. Une sélection de Dowland, bon, on connaît. Et ce ne sont pas les excellentes intégrales qui manquent : Paul O’Dette bien sûr, lumineux et (trop ?) brillant (Harmonia Mundi), Nigel North plus discret mais aussi plus souple (Naxos), et notre préférée, la seconde version de Jacob Lindberg suggestive, épurée, d’une mélancolie sans pathos (reed. Brilliant). Alors que penser de Bor Zuljan, jeune instrumentiste (né en 87) touche à tout entre musique contemporaine, ancienne, traditionnelle, jazz et qui livre son premier enregistrement comme soliste en mettant la barre si haut, s’attaquant directement aux fantaisies de ce compositeur panthéonisé du luth ? Entre Saint Jean et les Gnostiques, Bor Zuljan a choisi ces derniers. « Au commencement était le silence ». Un silence qui se fait parole, et où s’égrènent les notes, déclamées, tendues, clapotis plein de chair et de sens. Car au Dowland dansant, un peu léger de O’Dette répond celui philosophe méditatif de Bor Zuljan. La lecture assez détachée, intellectualisée, ne reniant pas la virtuosité mais la marquant au burin, inonde Dowland d’une double gravité. De la gravure en creux, patiente, assertive, copeau par copeau. Gravité de la tessiture avec le choix d’un luth ténor à la large caisse de résonnance. Gravitas, gravitas sententiarum, celle de la force des pensées, gravitas acrior verborum transmettant une énergie plus accentuée dans les paroles : la Fantaisie initiale P71 suffit à ce concentré métaphysique, où l’artiste place plus les silences que les notes, déposées avec une ésotérique précision. « Can she excuse my wrong », certes plus allant et à la mélodie si reconnaissable, aux ornements bien sentis, mais d’une diaphane transparence, presque désincarné. « Lachrymae » (sur « Flow my tears ») recueilli, soupirant, où l’on sent enfin la fragilité de l’esquif et la nostalgie des jours heureux. « Farewell » enfin, concluant la ballade, où résonnent dans le vide les premières notes en un douloureux chromatisme, délivrance affligeante, sans amertume, aux sursauts résignés. Plorans ploravit in nocte pour une fascinante leçon de ténèbres. [SH]

- L’on regrette surtout dans la 3ème édition la suppression de nombreux récitatifs, instrumentations et ritournelles mais cette version ultime plus concise et psychologique – le compositeur décéda lors des répétition – possède un dernier acte resserré autour de Jephté moins décoratif ou convenu que la première. La seconde, déséquilibrée et plus galante, est dispensable.

- Il paraît que c’est l’air de Blondel, pourtant assez basique, « ô Richard, ô mon Roi ! L’Univers t’abandonne » chanté lors du banquet offerts par les gardes du corps en l’honneur du régiment des Flandres le 1er octobre 1789 qui provoqua des effusions monarchiques et les tragiques Journées d’Octobre, puissance dévastatrice insoupçonnée de Gretry.