“Cette grande affectation de morale qui règne maintenant serait fort risible, si elle n’était fort ennuyeuse. Chaque feuilleton devient une chaire ; chaque journaliste, un prédicateur ; il n’y manque que la tonsure et le petit collet. Le temps est à la pluie et à l’homélie.”

(Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin)

Camille Merckx – Site officiel de l’artiste, tous droits réservés

“Julie M, en Garde et en scène”

Spectacle lyrique de Camille Merckx

Compagnie les Perles de Verre :

Camille Merckx : la Chanteuse

Divid Migeot : le Metteur en Scène

Chloé Sevère : la Claveciniste

Stanley Smith : le Violoncelliste, le Gambiste

Mise en scène et dramaturgie : Jean-Michel Fournereau

Lumières : Catherine Verheyde

Opéra de Rennes, représentation du 17 octobre 2025

Mais pourquoi donc personne n’y a-t-il songé plus tôt ? Rétrospectivement la chose apparaît pourtant comme une évidence, Julie de Maupin (vers 1670-1707) est bien une figure incontournable du chant lyrique de la toute fin du dix-septième siècle. Nous ne saurions alors trop souligner la pertinence de l’idée originale de Camille Merckx consistant à nous faire (re)découvrir l’héroïne sous l’angle, non exclusif mais néanmoins centré, de sa carrière musicale.

La figure de Mademoiselle de Maupin est de nos jours tombée dans les limbes, coincée quelque part entre un classicisme culturel un peu élitiste et un oubli pur un simple. Il n’en a pourtant pas toujours ainsi, que l’on se rappelle le roman épistolaire de Théophile Gautier (Mademoiselle de Maupin, 1836), hélas plus guère lu actuellement[1] et dont le style, oscillant dans ses meilleurs passages de la verve mordante d’un Choderlos de Laclos au souffle épique d’un Alexandre Dumas est à redécouvrir, ne serait-ce que pour la modernité de sa longue préface, ode à la liberté, fustigeant les convenances et la morale de la France de Louis-Philippe où les élites bourgeoises se complaisent à singer l’ancienne noblesse. Dans ce roman aux qualités certes nombreuses, la musique n’apparaît que comme un décor, parmi d’autres, Théophile Gautier n’étant visiblement pas un grand connaisseur de la musique française de l’époque de son personnage.

L’on peut également citer, à défaut de totalement la savourer, l’adaptation cinématographique de Mauro Bolognini Le Chevallier de Maupin[2] (1966) dans lequel notre épique cantatrice, sous les traits très graciles de Catherine Spaak, mi-Zorro mi-Tintin, donne bien du fil à retordre à l’Alcibiade Robert Hossein. Si le film conserve la saveur et le savoir-faire des productions européennes des années 60, l’heure n’était pas à s’étaler sur la très grande liberté sentimentale et sexuelle de Mademoiselle de Maupin et moins encore sur l’originalité de sa carrière de cantatrice.

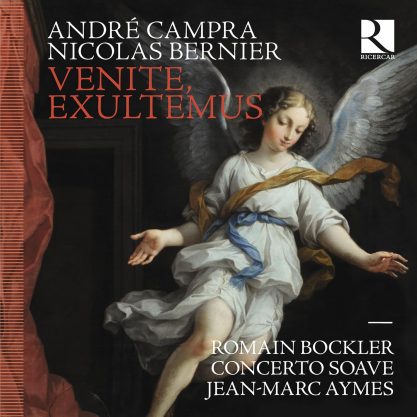

Camille Merckx et sa troupe enthousiaste Les Perles de Verre s’emparent donc de la figure de Julie d’Aubigny dans ses multiples facettes, escrimeuse de talent, cavalière émérite, amante passionnée et bien sur et peut-être avant tout chanteuse lyrique pour quelques-uns des compositeurs les plus en vue de cette époque, Jean-Baptiste Lully, André Cardinal Destouches, ou encore André Campra. Car dans cette vie, brève et lumineuse comme une étoile filante, Julie de Maupin succombant en 1707, âgée d’au maximum trente-sept ans, il y a une décade prodigueuse, commençant un peu avant ses vingt ans et se terminant au plus à la trentaine, où la jeune femme ose tout, assume tout de ses passions, de ses amours, de ses envies, avec fougue, panache et soif de liberté.

C’est bien cette cavalcade que veulent nous faire revivre Camille Merckx et ses comparses, l’histoire d’une femme qui pu, qui eu le talent de s’assumer, de s’imposer, tout en traversant, peut-être plus par occasion que par réel choix, quelques très belles pages de la création musicale française.

Il en ressort un spectacle dense (1h30), entre théâtre et récital des aria les plus représentatifs des rôles chantés par Mademoiselle de Maupin. Dans cette création se croisent, outre quelques lames, musiciens / acteurs (Chloé Sévère au clavecin, Stanley Smith alternativement au violoncelle et à la viole), dans une mise en scène originale et audacieuse, souvent réussie retraçant les principaux épisodes de la vie de Julie de Maupin, tout en constituant une mise en abîme du processus créatif, les acteurs interprétant les propres répétitions de la pièce en train de se faire.

Avec comme scène une piste d’escrime, autour de laquelle sont disposés les spectateurs, et aux abords les musiciens, originale idée concentrant l’attention et l’action. Et rappel de l’apprentissage dès sa prime jeunesse de l’escrime par la jeune Julie de Maupin, issue de la noblesse de cour, son père Gaston d’Aubigny étant secrétaire du Comte d’Armagnac. Une jeunesse à la cour du Roi donc, où la jeune fille fait également plus que s’initier à l’équitation, devenant une écuyère émérite et prenant déjà la tangente des assignations de genre. Devenue Julie de Maupin suite à un mariage précoce et peu impliqué, elle voyage, notamment à Marseille, subsistant d’une vie de troubadour, chantant dans les auberges, divertissant de quelques démonstrations d’escrime, talent lui permettant également d’écarter à leurs dépens quelques courtisans trop entreprenants. C’est à Marseille que se noue sans doute son destin de chanteuse lyrique, Julie de Maupin faisant la connaissance de Pierre Gaultier, ou Gaultier de Marseille, que nous avons évoqué récemment à l’occasion du concert donné à Ambronay par l’Ensemble Cohaere. Une jeunesse aussi curieuse que tumultueuse pour la jeune femme, et qui laisse blanches quelques pages intermédiaires, entre un passage fugace par la troupe de l’Opéra de Paris, puis par la Cour de Bruxelles avant une réintégration plus durable de la troupe des chanteurs de l’Opéra de Paris en 1690.

(c) Andrew Waltham

Camille Merckx épouse son personnage, entre incarnation et révérence, en endossant les passions et les zones d’ombre avec détermination. Frondeuse aux rôles assignés par son époque Julie de Maupin ? Indéniablement, mais Camille Merckx évite d’en faire une anachronique caricature de militante féministe avant l’heure, pour subtilement s’intéresser à son rôle de chanteuse lyrique, à la fois moyen d’affirmation individuelle, d’émancipation financière et participation consciente à l’évolution de la musique de son temps.

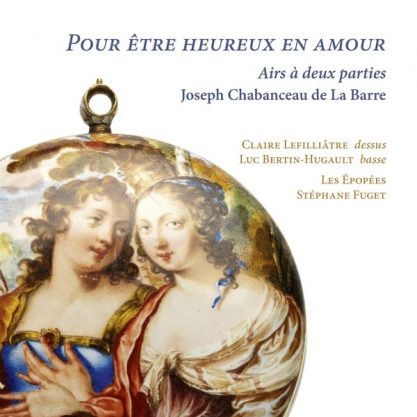

Car c’est bien là toute l’originalité de ce nouveau regard porté sur la vie de Mademoiselle de Maupin, à savoir remettre en lumière son apport à l’interprétation musicale de son temps. Camille Merckx, dont la tessiture de mezzo-alto est proche du bas-dessus de Mademoiselle de Maupin, truffe fort à propos sa relation de la vie de Julie d’Aubigny d’extraits des rôles qu’elle créa, ou interpréta[3]. Voici l’occasion de délicieuses respirations musicales de la part de Camille Merckx, que ce soit l’air de Céphise tiré de Omphale de Destouches (1701 sur un livret de La Motte) ou celui de l’Aurore issu du Canente de Pascal Colasse (1700, déjà sur un livret de La Motte). Peu à peu, tout un pan de la musique lyrique française du tout début du XVIIIème siècle défile au long de la carrière de Julie M, jusqu’au personnage de Clorinde dans le Tancrède de Campra (1702), premier rôle principal pour une voix de bas-dessus, dont Camille Merckx nous interprète trois savoureux extraits, du Hatez-vous ma raison en ouverture de spectacle à l’implorant et touchant Diffère d’un moment… pour une conclusion toute en mélancolie, en passant par le plus affirmé Êtes-vous satisfaits, caractéristique des rôles « à la baguette » dont Mademoiselle de Maupin se fera une spécialité, les personnages féminins dans les œuvres lyriques françaises s’écartant de la figure de la frêle et fragile nymphe pour endosser celui d’héroïnes tragiques, à l’image de Médée dont il est ici rappelé qu’outre Charpentier le mythe inspira aussi une cantate à Nicolas de Clérambault (1676-1749) sur un livret de Marie de Louvencourt, dont le personnage apparaît aussi dans le Médus de François Bouvard (1684-1760), un rôle de Médée tenu lors de la création en 1702 par Mademoiselle de Maupin.

Duellistes. Anonyme (vers 1665), Le Pont Neuf vu de l’entrée de la place Dauphine, huile sur toile, Musée Carnavalet (détail) © Muse Baroque, à l’occasion de l’exposition Duels, l’art du combat, d’avril à août 2024 au Musée de l’Armée.

Alors bien sûr centrer le propos sur la carrière musicale oblige à quelques compromis et Camille Merckx et sa troupe embrassent de manière un peu plus convenue les amours aussi bien masculines que féminines de leur héroïne, dont la maturité de la jeunesse sera marquée par deux grandes passions, successivement le Comte Albert de Luynes et la Marquise de Florensac dont le décès prématuré entraînera le retrait de la scène de Julie de Maupin, prélude à une fin tragique survenue en 1707 avant l’âge de quarante ans et dans des circonstances précises restant obscures. De même la mise en abîme de la pièce de théâtre dans sa propre répétition, audacieuse idée de départ, ne tient pas toujours sa promesse par la suite, rattrapée par la narration de la vie tumultueuse de notre héroïne.

Qu’importe ces quelques réserves tant Camille Merckx et ses acolytes portent un regard neuf sur Julie de Maupin, dont la figure fut magnifiée mais aussi déformée par la littérature et le cinéma. Dépouillée de ses oripeaux chevaleresques, replacée dans le contexte de la création musicale de son temps, cette figure de femme libre, indépendante, croquant la vie avec une inextinguible ferveur nous tend un miroir et reflète notre propre regard sur une époque, ses choix et ses engagements. Profondément actuelle, la Julie de Maupin de Camille nous touche, bien avant la fin de l’envoi… au cœur.

Pierre-Damien HOUVILLE

[1] Théophile Gautier est rarement dans les premiers cités quand on pense aux grands auteurs classiques du dix-neuvième, et cela en dépit d’indéniables et grands succès romanesques (Le Capitaine Fracasse, Le Roman de la Momie), auxquels il ne faut oublier un réel talent de poète (Emaux et Camées), d’essayiste (nous avons déjà mentionné dans ces pages à quel point Les Grotesques restait l’un des meilleurs livres à lire sur le courant de la littérature française baroque), d’écrivain de voyages (Loin de Paris, Italia), et de novelliste, avec quelques savoureuses curiosités à relire avec le plus grand intérêt (Jettatura, Le Roi Candaule).

[2] Outre Catherine Spaak (1945-2022) et Robert Hossein (1927-2020), signalons la présence au générique de Tomas Milian (1933-2017) et de Ottavia Piccolo (née en 1949), la Mado de Claude Sautet aux côtés de Michel Piccoli. Un Mauro Bolognini bon artisan dans ce film mais autrement plus inspiré, que ce soit pour Le Bel Antonio, La Viaccia ou Les Garçons. Mentionnons aussi un téléfilm que nous n’avons pas vu, réalisé par Charlotte Brandström, Julie de Maupin (2004), avec Sarah Biasini et Catherine Spaak dans le rôle d’une religieuse.

[3] A quelques exceptions près.

Étiquettes : Campra, Compagnie les Perles de Verre, Maupin, Merckx, Opéra de Rennes, Pierre-Damien Houville, Sevère Chloé, Smith Stanley, théâtre Dernière modification: 24 octobre 2025