Anonyme, école française du début du XVIIème siècle, Représentation de Bellérophon de Jean-Baptiste Lully à l’Académie royale de musique de Paris, huile sur toile, 49 x 74,5 cm © Christie’s, tous droits réservés

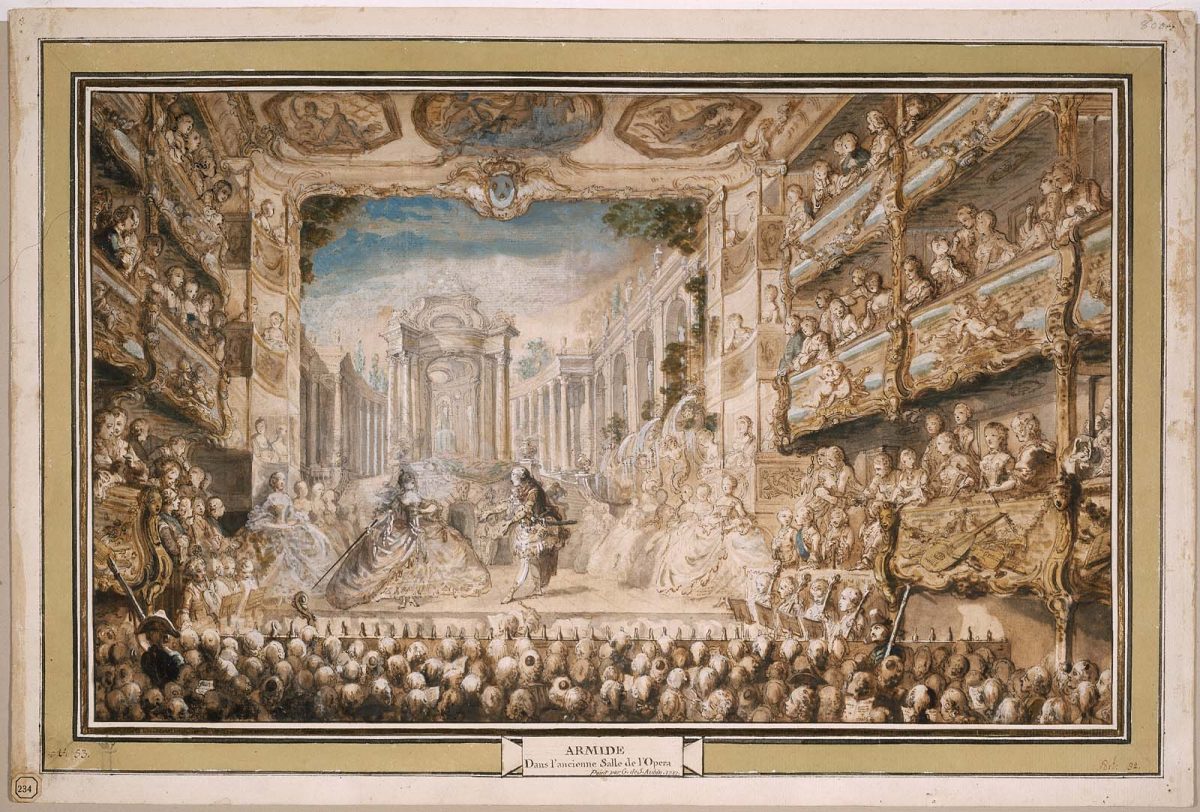

Il y a deux jours, le 18 novembre, vers 16h20, le lot 19 de la Vente Exceptionnelle de chez Christie’s a été adjugé pour 44 450 euros (plus les frais), il s’agissait d’une exceptionnelle représentation de l’Académie Royale de Musique au début du XVIIIème siècle. Certes le pinceau – anonyme – n’est pas des meilleurs, et les silhouettes, couleurs et équilibre de la composition sont parfois un brin maladroits. Peut-être s’agit-il même d’une composition préparatoire. Mais ce qui n’est point remarquable d’un point de vue pictural l’est en termes de témoignage sur la salle, la fosse et la scène de l’Académie. En effet, mis à part un très beau dessin de Gabriel de Saint-Aubin (1724–1780), à la plume et encre brune, daté de 1761 (et avec mention erronée de la reprise de 1747), d’une reprise d’Armide et qui illustre la scène vue de face (cf. infra), nous ne disposions d’aucune représentation picturale de la salle.

Gabriel de Saint-Aubin (1724–1780), représentation d’Armide de lully en la Salle du Palais Royal, dessin daté de 1761 (avec mention erronée de la reprise de 1747), plume et encore brune, Museum of Fine Arts de Boston – Cliché : Wikimedia Commons

D’autres documents existent : dessins de costumes, plans, livrets, pièces administratives ou comptables, partitions, mais les témoignages visuels de la scène de l’Académie Royale de Musique de Paris à l’époque où elle se trouvait au Palais-Royal sont très rares. Et ce tableau fourmille de détails passionnants sur la salle.

Anonyme, école française du début du XVIIème siècle, Représentation de Bellérophon de Jean-Baptiste Lully à l’Académie royale de musique de Paris (détail), huile sur toile, 49 x 74,5 cm © Christie’s, tous droits réservés

Construite dans les années 1640, c’était le lieu qu’occupa la troupe de Molière de 1662 à 1673, avant que Lully ne boute la troupe dehors pour se l’approprier. Vigarani repensa le théâtre pour l’adapter aux exigences de l’opéra : le proscenium est agrandi, et huit plans de châssis latéraux permettent effets de perspectives et changements à vue, des cintres autorisent les descentes de divinités, des trappes permettent d’escamoter les personnages. La fosse d’orchestre, rectangle oblong, est créée. Côté salle, trois rangs de loges, très visibles sur le tableau, un parterre de spectateur debout (visible aussi), et une partie d’amphithéâtre avec banquettes (invisible sur le tableau). Malheureusement, cette salle fut détruite par un incendie en 1781.

Barbara Nestola du CMBV a rédigé la notice de la salle des ventes dont nous livrons l’extrait ci-dessous. Elle pense identifier la représentation comme celle de Béllérophon de Lully lors de la reprise de 1705 ou 1718, avec la scène de sacrifice de l’Acte IV sur la base de similitudes dans les décors et les costumes. Les détails relatifs à la disposition de l’orchestre sont tout à fait précieux.

“En toute probabilité, il [le tableau) illustre une reprise de l’opéra Bellérophon de Lully, créé en 1679 sur un livret de Thomas Corneille et Bernard de Fontenelle. Après la mort du compositeur en 1687, l’œuvre a été reprogrammée une première fois en 1705 et une deuxième fois en 1718. Le tableau se réfère probablement à l’une de ces reprises.

Bellérophon raconte l’histoire du héros éponyme, favori des dieux, qui suscite l’amour de Sténobée, reine de Lycie. Or, Bellérophon aime en secret Philonoé, fille du roi de Lycie, ce qui attise la jalousie de Sténobée. Rejetée, celle-ci complote avec le roi Amisodar, mage aux pouvoirs maléfiques, pour se venger. Elle provoque la colère des dieux et déclenche des catastrophes surnaturelles, dont l’apparition de la Chimère, un monstre fabuleux. Bellérophon, aidé des dieux et de son courage, triomphe du monstre et rétablit l’ordre. Finalement, il épouse Philonoé, tandis que Sténobée est punie pour sa démesure.

Le tableau représente la scène 4 de l’acte III, qui se déroule dans le vestibule du temple d’Apollon, lorsque l’on s’apprête à réaliser un sacrifice. Le temple est reconnaissable à la statue d’Apollon, qui encadre le décor sur l’avant-scène et se trouve au milieu du tableau, le divisant symboliquement en deux parties. Il s’agit peut-être d’un hommage à Louis XIV. Sur le devant de la scène se tiennent les protagonistes : Bellérophon, le Grand Sacrificateur d’Apollon, Philonoé et sa suivante. À l’arrière, on aperçoit la silhouette de deux personnages secondaires, les Sacrificateurs, qui font rentrer un taureau destiné à la cérémonie qui se prépare. Sur le fond, à peine visible, se situe l’autel du temple.

Anonyme, école française du début du XVIIème siècle, Représentation de Bellérophon de Jean-Baptiste Lully à l’Académie royale de musique de Paris (détail), huile sur toile, 49 x 74,5 cm © Christie’s, tous droits réservés

Au début du XVIIIe siècle, le décorateur de l’Académie royale de musique était Jean Berain, succédé à Vigarani en 1680. Concepteur non seulement des scénographies et des machines, Berain dessinait également les costumes et les accessoires. Il occupa cette place jusqu’à 1711, pourvue ensuite par son fils, Jean II Berain. Le rapprochement entre l’opéra Bellérophon et le tableau est confirmé par une série de dessins de Jean Berain et de son atelier conservés aux Archives Nationales, dans le fonds des Menus-Plaisirs, représentant des éléments du décor de la scène du sacrifice. De même, les costumes des quatre personnages sont très proches de certaines maquettes dessinées par Berain, comme on peut le voir dans le cas du Grand Sacrificateur d’Apollon (fig. 2).

Quant à l’orchestre, on distingue la silhouette du batteur de mesure placé au milieu, devant les feux de la rampe. Si le tableau se réfère à la reprise de 1705, il pourrait s’agir de Marin Marais qui occupait cette fonction à cette date. Dans la fosse, on voit aussi un clavecin et les manches de deux théorbes sur le côté gauche (côté jardin) qui dépassent les têtes des autres musiciens. Sur les côtés, deux groupes de basses de violon sont placés sur des estrades surélevées au niveau de la scène.

Anonyme, école française du début du XVIIème siècle, Représentation de Bellérophon de Jean-Baptiste Lully à l’Académie royale de musique de Paris (détail), huile sur toile, 49 x 74,5 cm © Christie’s, tous droits réservés

La moitié gauche du tableau est consacrée au public de l’opéra. Au parterre se tiennent débout les spectateurs moins fortunés, un public exclusivement masculin. Dans les deux premiers rangs de loges on voit en revanche des hommes et des femmes appartenant à une classe sociale plus élevée, comme le montrent non seulement leurs vêtements mais aussi les bijoux portés par les dames. Les troisièmes loges, au plafond bien plus bas que les deux premières, accueillent des spectateurs plus modestes, hommes et femmes. Contrairement aux pratiques de nos jours, au XVIIIe siècle le public des théâtres n’assistait pas aux représentations dans l’immobilité et le silence. Le tableau illustre avec brio cette vivacité côté public, presque en juxtaposition avec les postures statiques des chanteurs sur la scène. Le regard des spectateurs ne converge pas collectivement vers cette dernière. Au parterre comme dans les loges, plusieurs personnes regardent l’intérieur ou le fond de la salle – dont un musicien de l’orchestre, manifestement distrait par une dame assise à sa droite –, et certaines tournent même le dos à la scène. Ce qui pourrait aujourd’hui être interprété comme un manque de respect pour les artistes et l’œuvre jouée est en réalité l’image d’une vie théâtrale dont les enjeux dépassent le cadre de la représentation. Au XVIIIe siècle, le théâtre en France était aussi la scène privilégiée d’une sociabilité mondaine et intellectuelle, où se tissaient dialogues, regards et connivences.”

Anonyme, école française du début du XVIIème siècle, Représentation de Bellérophon de Jean-Baptiste Lully à l’Académie royale de musique de Paris (détail), huile sur toile, 49 x 74,5 cm © Christie’s, tous droits réservés

Toutefois, sans avoir vérifié les 1342 dessins de Bérain du Louvre, et notamment la partie du fonds Edmond de Rothschild contenant les “Costumes des Fêtes, Mascarades. Théâtres, etc., de Louis XIV”, avouons que le costume du Grand Sacrificateur conservé dans le fonds Jacques Doucet diverge sensiblement de celui du tableau (coiffure, manches, cape, lambrequins…). Cela peut toutefois s’expliquer par la reprise posthume et l’actualisation de costumes davantage au goût du jour. Mais l’attribution au Bellérophon semble très probable car l’on voit clairement le taureau destiné au sacrifice.

Fig 2: Jean Bérain (1640-1711), Dessins de costumes par Berain pour des pièces de Lully, 1 volume (18 feuillets) : Papier, plume et aquarelle ; 377 x 265 mm, MS 339, Bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art, collections Jacques Doucet, document Bibliothèque numérique de l’INHA sous licence ouverte.

Malgré sa médiocre facture picturale, voilà une oeuvre rare, qui fourmille de vie et de détails, nous replongeant dans les conditions d’une représentation de l’époque, éclairée, bruyante, loin du temple sacré des salles de concert romantiques qui s’imposeront peu à peu…

V-L. N.

Étiquettes : Académie Royale de Musique, Jean-Baptiste Lully, opéra, Palais Royal, Paris, peinture, tragédie lyrique Dernière modification: 21 novembre 2025