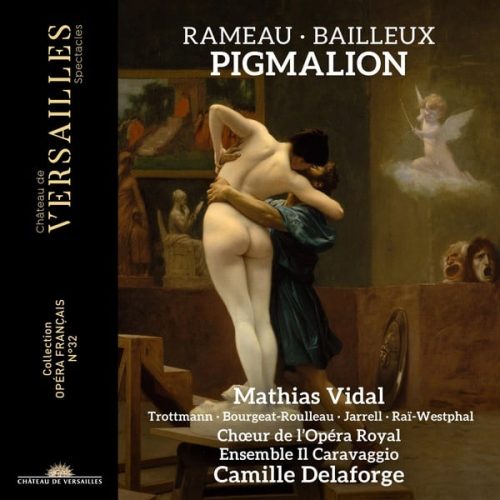

Jean Philippe Rameau (1683-1764)

Pigmalion

Mathias Vidal, Pigmalion

Catherine Trottmann, Amour

Louise Bourgeat, La Statue

Laura Jarrell, Céphise

Antoine de BAILLEUX (vers 1730-1800)

Pigmalion

Catherine Trottmann, soprano

Jean-Baptiste LULLY (1632-1687)

Le Mariage forcé , récit de la Beauté

Apolline Raï-Westphal, soprano

Ensemble Il Caravaggio :

Fiona-Emilie Poupard, violon

Anne Camillo, violon

Noémie Lenhof, viole de gambe

Benjamin Narvey, théorbe

Camille Delaforge, clavecin et direction

Château de Versailles Spectacles, Collection Opéra Français n°32, 2025, 55′

Un bloc de marbre était si beau

Qu’un Statuaire en fit l’emplette.

Qu’en fera, dit-il, mon ciseau ?

Sera-t-il Dieu, table, ou cuvette ?

Jean de La Fontaine, Le Statuaire et la Statue de Jupiter (1678)

“De Rameau, j’ai toujours eu envie de commencer par cette œuvre-ci”. Dans l’entretien qu’elle nous a accordé au printemps dernier, Camille Delaforge ne cachait rien de son enthousiasme à l’évocation de son récent enregistrement avec Il Caravaggio de ce Pigmalion de Rameau, s’empressant de préciser la richesse d’écriture de l’œuvre, soulignant la joie dont elle est emplie et la palette chromatique si nuancée du compositeur.

“De Rameau, j’ai toujours eu envie de commencer par cette œuvre-ci”. Dans l’entretien qu’elle nous a accordé au printemps dernier, Camille Delaforge ne cachait rien de son enthousiasme à l’évocation de son récent enregistrement avec Il Caravaggio de ce Pigmalion de Rameau, s’empressant de préciser la richesse d’écriture de l’œuvre, soulignant la joie dont elle est emplie et la palette chromatique si nuancée du compositeur.

On salue cet enthousiasme non feint donc, pour une œuvre qui à force de redécouverte devient un classique en attendant peut-être la consécration de devenir un quasi passage obligé. Nous en voulons pour preuve la reprise récente de l’œuvre par Reinoud Van Mechelen et A Nocte Temporis en décembre dernier au château de Versailles ou encore l’enregistrement pas si ancien de Christophe Rousset et de ses Talens Lyriques (Aparté, 2020), séduisant malgré quelques emportements.

Camille Delaforge s’empare donc du classique de Dijonnais et a la bonne idée de lui adjoindre un autre Pigmalion (vers 1760) du bien moins renommé Antoine de Bailleux (vers 1730-1800), violoniste, éditeur de musique (Gossec, Boccherini ou le chevalier de Saint-George notamment), compositeur plus qu’épisodique, notamment de cette cantatille dans le goût italien dédiée à la Comtesse de Persan[1]. L’œuvre est ici gravée pour la première fois. Enfin, on trouvera en complément de programme le non moins succinct Récit de la Beauté tiré du Mariage forcé de Jean-Baptiste Lully (1632-1687).

Pigmalion, acte de ballet, opéra condensé mais œuvre incontournable, constitue une métaphore de la création artistique et de ses tourments dont on ira rechercher la genèse aussi bien dans la mythologie chypriote des amours de Pygmalion et de Galatée contée par Ovide dans ses Métamorphoses, que des évocations bien plus contemporaines de Rameau, le mythe connaissant à la fin du dix-septième et dans les premières décennies du dix-huitième un nouveau souffle, que ce soit avec Le Statuaire et la Statue de Jupiter, fable de Jean de La Fontaine (1678) ou encore avec Pigmalion, ou la statue animée (1741), roman de Deslandes et cela sans aller jusqu’aux évocations postérieures, du Pygmalion de Jean-Jacques Rousseau à Mary Shelley dont l’œuvre phare peut aussi se lire comme une variation cauchemardesque du mythe.

Camille Delaforge s’empare de Rameau avec la fougue qui la caractérise. Il Caravaggio emporte son auditoire dans un enthousiasme communicatif. On admire l’énergie aérienne, structurée et étagée sur la célèbre ouverture de l’œuvre avec ses incises de cordes comme autant de coups de ciseaux sur le marbre de la statue. On admire le relief, on suit l’allant même si l’on regrette que les cuivres ne fassent pas preuve d’un peu plus de tempérance et que les cordes, franches aux attaques, ne marquent un peu plus de retenues, tendant par instants vers un emportement quelque peu débridé. Certes, c’est Rameau, et il n’est pas incongru de retrouver dans l’interprétation l’héritage de la musique de cour, mais à l’expressivité un peu maniériste du Bernin, nous n’aurions été contre une épure un peu plus brancusiesque. Une réserve sur quelques choix de tempi que nous réitérons notamment pour les tambourins et le chœur de la suite de Pigmalion en milieu d’œuvre, qui auraient gagné en tempérance.

Mais si ce Pigmalion de Rameau reste dans les mémoires, c’est moins pour ses parties purement orchestrales, exception faite toutefois de l’ouverture, que pour la symbiose entre les parties vocales et l’accompagnement instrumental, qui atteint dans cette œuvre une finesse rarement égalée. Avouons que dans ces parties Camille Delaforge se fait dentellière, l’orchestre ne s’effaçant jamais, pas plus qu’il ne prend le risque de couvrir les excellents interprètes : Mathias Vidal incarne un Pigmalion aux multiples nuances, dans ce grand classique pour haute-contre, tenu par Pierre de Jelyotte dans la distribution d’origine. Posé dans le récitatif “Pigmalion, est-il possible que tu sois insensible”, il fait par la suite preuve d’une très belle scansion, alerte et mesurée dans les courts airs, comme autant de classiques, particulièrement dans le “D’où naissent ces accords”, sur lequel, souligné par une mélodieuse flûte il sert judicieusement la partition de Rameau, à la large palette, où l’attente se meut en espérance, tout comme sur un autre des classiques de l’œuvre, l’ariette conclusive du rôle Règne amour, fais briller tes flammes, sur laquelle Mathias Vidal fait preuve, outre des qualités expressives déjà soulignées, de respirations savamment maitrisées.

Dans le rôle de l’Amour, Catherine Trottmann rend palpable à la fois la pureté du sentiment, son éveil, sa beauté et ses tourments, par une voix à la fluidité jamais maniérée, à la pureté évidente, en particulier dans la principale intervention du rôle, “Jeux et ris qui suivez mes traces”. La chanteuse endosse ensuite l’intégralité des parties vocales du Pigmalion d’Antoine de Bailleux et en particulier l’air principal “Amour, quelle cruelle flamme” joliment porté mais qui ne parvient pas à sortir cette cantatille gentillette du rang des curiosités musicales, très loin de la complexité de Rameau.

Chez Rameau justement, c’est Louise Bourgeat qui donne vocalement vie à la statue, avec ce qu’il faut de grâce juvénile, et quelques accents de candeur, pour incarner ce qui relève de la naissance à la vie, de la surprise et de l’émerveillement. “Que vois-je ? Ou suis-je ?” s’exclame-t-elle avec ce que l’innocence a de curiosité et de soif en l’avenir. Et nous ne serions complets si nous ne mentionnions pas dans le bref rôle de Céphise Laura Jarrell, aux tonalités chaudes et colorées dans les quelques passages qui lui sont dévolus.

Et à ce récit de la création et de l’amour surgissant il est de très bon aloi d’associer ce Récit de la Beauté tiré du Mariage Forcé, intermède composé par Lully pour la pièce éponyme de Molière en 1664, venant conclure cette incursion de Camille Delaforge dans la musique de Rameau.

Si l’objet de vos feux,

Ne mérite vos peines

Sous l’empire d’Amour ne vous engagez pas.

Portez au moins de belles chaînes

Et puisqu’il faut mourir,

Mourrez d’un beau trépas.

Pierre-Damien HOUVILLE

Technique : enregistrement précis et clair.

[1] Marie-Anne Doublet, dite Doublet de Persan (1677-1771), amatrice d’art et salonnière durant plus de quarante ans dans la plus pure tradition du dix-huitième siècle, recevant, notamment, Marivaux ou d’Helvétius. Elle maniait par ailleurs ciseaux et burin dans sa jeunesse, une passion pouvant expliquer la dédicace d’Antoine de Bailleux. Il est à noter aussi que la Comtesse de Persan entretient une longue liaison avec Louis Petit de Bachaumont (1690-1771), de seize ans plus jeune qu’elle, auteur d’un Essai sur la peinture, l’architecture et la sculpture (1651), mais qui ne doit pas être confondu avec un homonyme membre de sa famille et coauteur du célèbre Voyage de Chapelle et Bachaumont.

Étiquettes : De Bailleux, Delaforge Camille, Il Caravaggio, Jean-Baptiste Lully, Jean-Philippe Rameau, Muse : argent, Pierre-Damien Houville, Raï-Westphal Apolline, Trottmann Catherine, Vidal Mathias Dernière modification: 13 octobre 2025