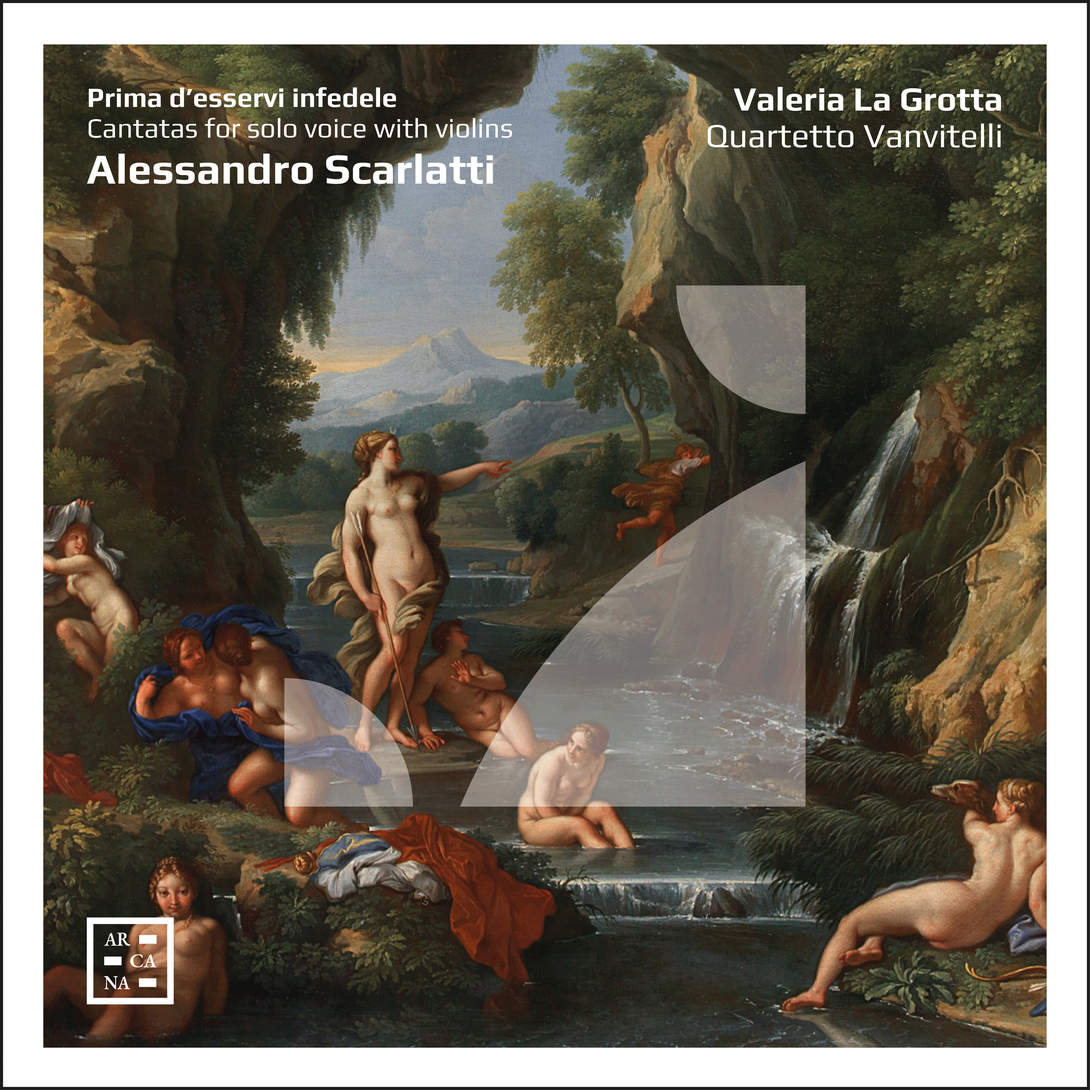

Alessandro Scarlatti

Prima d’esservi infedele

Cantates pour voix seule et violons

Prima d’esservi infedele (H 578, avant 1702)

Nella stagione appunto (H 458, vers 1689-1692)

Mentre un Zeffiro arguto (H 421, vers 1693)

Nella tomba du Gnido (H 459, vers 1689-1692)

Valeria La Grotta, soprano

Quartetto Vanvitelli :

Gian Andrea Guerra, violon I

Nicola Brovelli, violoncelle

Mauro Pinciaroli, archiluth

Luigi Accardo, clavecin et orgue

(avec la participation de Lena Yokoyama, violon II)

1 CD digipack, Arcana, 2025, 61′ (premier enregistrement mondial)

Le catalogue exhaustif des cantates d’Alessandro Scarlatti compte près de 820 œuvres pour voix solistes, dont environ 620 peuvent être attribuées avec assuranceau compositeur. Un corpus en soit impressionnant encore mouvant à ce jour en raison de fréquentes découvertes et reflétant à la fois l’engouement des noblesses napolitaine et romaine pour le style et la carrière foisonnante et prolifique d’un Alessandro Scarlatti irriguant de ses compositions toute la musique italienne de la fin du Seicento et des premières décennies du dix-huitième siècle. Une influence durable sur les formes musicales remarquable au moins jusqu’à Wolfgang Amadeus Mozart.

Le catalogue exhaustif des cantates d’Alessandro Scarlatti compte près de 820 œuvres pour voix solistes, dont environ 620 peuvent être attribuées avec assuranceau compositeur. Un corpus en soit impressionnant encore mouvant à ce jour en raison de fréquentes découvertes et reflétant à la fois l’engouement des noblesses napolitaine et romaine pour le style et la carrière foisonnante et prolifique d’un Alessandro Scarlatti irriguant de ses compositions toute la musique italienne de la fin du Seicento et des premières décennies du dix-huitième siècle. Une influence durable sur les formes musicales remarquable au moins jusqu’à Wolfgang Amadeus Mozart.

Si les quatre cantates présentées dans cet enregistrement par Valeria La Grotta et le Quartetto Vanvitelli sont donc loin de constituer une intégrale du genre chez le compositeur et n’offre qu’un aperçu forcément limité de sa production dans le domaine, soulignons elles sont sont inédites au disque et qu’il convient de les rattacher au corpus de pièces impliquant l’accompagnement de deux violons et la basse continue, constituant un groupe à part dans la foisonnante production du natif de Palerme. Et bien que sicilien d’origine, c’est bien à la partie romaine de la carrière d’Alessandro Scarlatti qu’il faut rattacher ou moins trois des quatre œuvres présentées : deux d’entre elles, la Nella stagione appunto et la Nella tomba di Gnido sont composées sur des textes de l’abbé Francesco Maria Paglia, membre des mêmes cercles romains que Scarlatti et proche du cardinal Pietro Ottoboni (1667-1740), qui a compter de son ordination cardinalice en 1689 fut un mécène influent dans le domaines des arts romains, notamment au travers de l’Académie d’Arcadie fondée dès 1690, comptant au rang des musiciens, outre Alessandro Scarlatti, Francesco Gasparini, Arcangelo Corelli ou encore Benedetto et Alessandro Marcello. C’est aussi à cette période romaine qu’il convient de rattacher la cantate Mentre un Zeffiro arguto, dont l’auteur du texte reste anonyme, mais destinée à la collection du cardinal Ottoboni dans laquelle elle apparaît par un manuscrit de 1693.

On ne s’étonnera guère que cette résurrection de cantates de Scarlatti paraisse chez Arcana, dénicheur régulier de perles oubliées de la musique italienne et qui peut aussi s’écouter dans le droit fil de l’album récemment consacré par la soprane Carlotta Colombo au répertoire romain du premier dix-septième siècle, les compositions de Scarlatti, bien que plus tardives d’environ un demi-siècle, marquant une filiation certaine avec l’émergence à Rome du stile recitativo dans les compositions vocales pour soprane. Un Alessandro Scarlatti par ailleurs possible élève dans sa prime jeunesse de Giacomo Carissimi, bien que la question fasse l’objet de débats, compositeur représentatif de l’école romaine.

Ce genre de composition qui s’il puise souvent son origine dans un mécénat ecclésiastique est aussi à apprécier au regard des cantatrices pour lesquelles il est destiné. A ce titre, la cantate Nella stagione appunto a comme dédicataire la signora A.G, plus que probable mention de Angela Giorgina (Angelina Voglia), chanteuse évoluant d’abord dans l’entourage de Christine de Suède[1], puis de manière très visible dans l’entourage et le lit du duc de Medinaceli, vice-roi de Naples, dont les archives font apparaître qu’il assistait au bras de La Giorgina à toutes les représentations des opéras de Scarlatti au théâtre San Bartolomeo de Naples à partir de 1695. Une collaboration entre le compositeur, la chanteuse et son influent entourage qui vaudra à cette dernière également la dédicace de l’édition napolitaine des Motets de Scarlatti de 1702.

La cantate Nella stagione appunto dont le texte met d’ailleurs très en valeur son interprète originelle, comparée à la limoniade Chloris, aimée d’Eurillo et parée de toutes les vertus physiques et musicales. Elle s’ouvre par une Sinfonia pour deux violons en deux mouvements (Allegro et Adagio) avant que le premier récitatif de l’œuvre, le Nella stagione appunto ne soit l’occasion pour Valeria La Grotta, de faire la démonstration à la fois de la précision de ses intonations et de ses inflexions, lui permettant le développement d’une large palette expressive et la démonstration de sa clarté vocale, subtile dans le souffle de ses aigus, ronds et très bien étagés. On admire ce timbre et tempérament vocal de nymphe, qui au-delà de ce très beau récitatif introductif se retrouvent sur l’aria S’io miro il tuo bel seno, tendu, particulièrement structuré et dont le dialogue constant entre la voix et les violons peut toutefois paraître un brin mécanique pour totalement émouvoir. Nous apprécierons encore plus deux autres arias, le Quando cadde l’incauto Fetonte aux aigus très projetés de la part de Valeria La Grotta (malgré quelques signes de fragilité dans les répétitions) et le Tiranna, se hai vanto, très enlevé et où la souplesse vocale de la soprane fait merveille. Cette cantate résonne comme une ode à la beauté féminine portée par des lignes de cordes très expressives, témoignages d’un Scarlatti en pleine maturité de son art de composition et un continuo que l’ensemble Vanvitelli sait rendre dynamique et aérien.

Jacob Philipp Hackert (1737-1807), Casina Vanvitelliana (1783), huile sur toile de, 141 x 219 cm. Naples, Musée du Capodimonte. Source Wikimedia commons. Représentation du pavillon de chasse de la maison des Bourbons Sicile édifié par Luigi et Carlo Vanvitelli (1700-1773) sur le lac de Fusaro et dont le Quartetto Vanvitelli tire son nom.

Après être limoniade, Giorgina prend les traits d’une enjôleuse, désirable mais perfide sirène dans la cantate Mentre un Zeffiro arguto, narrant les errements d’un zéphyr empêtré par ses sentiments envers la belle. Après l’habituelle Sinfonia introductive nous gratifiant notamment d’un beau Grave de cordes, Scarlatti excelle à rendre sensible et poignant un court récitatif exprimant tout le désarroi de l’amant, désarroi d’une « relation toxique » encore plus ouvertement exprimé dans l’aria avec cordes Non piu lacci, non piu strali. Voilà une perfide femme dont Valeria La Grotta exprime les différentes facettes dans le Sirena che alletti avant que le naufrage amoureux de l’homme ne sublime le Navigar l’Egeo d’amore. Cette composition subtile de Scarlatti, retranscrivant parfaitement les facettes sentimentales des deux personnes, malgré sa beauté formelle, ne devrait toutefois pas être reprise comme hymne par les mouvements féministes contemporains.

La cantate conclusive de l’enregistrement, Nella tomba di Gnido ne fait pas référence à Giorgina mais tout comme la précédente évoque les tourments amoureux de deux amants, ou pour être plus précis la constance de l’homme face au caractère volage de sa belle (Verdi n’a rien inventé avec La Donna e Mobile). Cupidon semble bien peu concerné par ses lamentations dans cette cantate fort brève dont nous retiendrons outre le clavecin très « scarlattien » de la courante de la Sinfonia deux beaux arias, le Tu vedi, o Cupido, doloriste à souhait et un plus évocateur Tornava la Speranza où une nouvelle fois la voix de Valeria La Grotta exprime sans défaillance toute la sentimentalité du personnage.

Last but least, la première cantate présentée sur cet enregistrement, Prima d’esservi infedele, par ailleurs anonyme, apparaît comme la moins évocatrice et la moins intéressante. Est-ce, conscient de cela, qu’Alessandro Scarlatti y déploie sa plus grande inventivité mélodique, en faisant musicalement parlant la pièce la plus stimulante de ce disque ? Parfois qualifiée de sérénade au regard du caractère nocturne de certaines phrases, la cantate s’avère d’autant plus étonnante et séduisante qu’elle adopte une forme plus libre, éludant l’usage de la Sinfonia pour nous offrir d’entrée un très bel aria, le Prima d’esservi infedele sur lequel Valeria La Grotta offre des aigus clairs et d’une belle longueur, tout comme s’avèrent remarquables ses inflexions sur le fort mélodieux récitatif Ma se con bella fede, démontrant toute l’importance donnée par le compositeur à cette forme dans ses compositions, influence probable de son art consommé de la composition d’opéras dans cette écriture plus tardive (1702). Si l’on jettera un voile pudique sur l’orgue débarquant avec une subtilité de hussard aviné au milieu des cordes du Quando sorge l’Aurora dal Gange, on se consolera avec les aigus perçants jouxtant la très belle imploration du Se la sorte avesse in senso, représentatifs de la subtilité et de la structuration des compositions d’Alessandro Scarlatti, tout comme de la maîtrise vocale de Valeria La Grotta.

Saluons un disque qui ouvre quelques nouvelles pages de la trop sporadique discographie d’Alessandro Scarlatti et dans lequel Valeria La Grotta fait montre d’une voix raffinée, aux modulations parfaitement adaptées à ce genre musical nuancé.

Pierre-Damien HOUVILLE

Technique : enregistrement clair et équilibré.

[1] Nous renverrons à la profiteuse lecture du dernier ouvrage publié par Philippe Beaussant, Christine de Suède et la Musique (Fayard, 2014).

Étiquettes : Alessandro Scarlatti, Arcana, cantates, La Grotta Valeria, Muse : argent, Outhere, Quartetto Vanvitelli Dernière modification: 12 novembre 2025