Mauro UBERTI – Oskar SCHINDLER

Contribution à la recherche d’un art vocal monteverdien : la couleur

[clear]

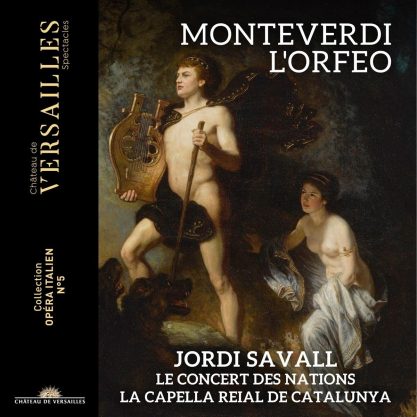

Cet article a fait l’objet d’une parution dans Monteverdi, L’Orfeo, L’Avant-Scène – Opéra, Sept-octobre 1976, pp. 78-82. Il est reproduit ici avec l’aimable autorisation de M. Mauro Uberti. Seul le titre général « La voix chez Monteverdi » a été ajouté par nos soins. Les lecteurs italianophones pourront consulter d’autres de ses articles sur http://www.maurouberti.it

Les auteurs soulignent la nécessité de recherches sur l’interprétation de la musique monteverdienne (1).

Si les musicologues dénoncent le manque d’intérêt actuel pour ce genre de spéculations, les amateurs de musique vocale ancienne, qui se soucient de la rigueur critique des interprétations, sont depuis longtemps sensibles au contraste strident entre la technique vocale des exécutants et le genre des musiques exécutées. Très souvent, en effet, on chante L’Orfeo avec la même voix (et – hélas ! – avec le même style) que celle dont on se sert pour chanter Aida. Mais si les éléments les plus macroscopiques des différents styles peuvent être définis et mis en pratique par l’étude et la sensibilité, le problème de la technique vocale, entendue comme émission de son, est beaucoup plus délicat et difficile à résoudre. En effet, alors que les chanteurs des époques passées se limitaient pratiquement à l’exécution des œuvres de leurs contemporains – ce qui avait pour conséquence que la technique vocale et le goût des compositeurs évoluaient dans des conditions d’harmonieuse réciprocité -, le chanteur moderne est appelé à exécuter des œuvres tirées de toutes les périodes de l’histoire de la musique, avec une préparation technique qui prévoit rarement la souplesse qu’une telle pratique exigerait.

Il est aisé de constater avec quelle facilité le goût et la technique de l’émission de son changent suivant les époques. On peut sans difficulté trouver dans le commerce quelques gravures phonographiques qui nous permettent d’écouter les voix de chanteurs qui exécutèrent les œuvres de Verdi de son vivant. La différence avec ce que l’on appelle aujourd’hui des « voix verdiennes » est patente. Or, si l’on constate un changement tellement considérable en aussi peu de temps, combien plus important risque d’être le changement survenu en quatre siècles ? De plus, si nous remontons le temps et si nous essayons de reconstruire une histoire de la technique vocale, nous sommes obligés de supposer que le hiatus entre la technique la plus répandue aujourd’hui et celle des 16ème et 17ème siècles est sans aucun doute plus important que les considérations précédentes ne le porteraient à croire. A partir d’un moment que, par convention, l’on peut faire coïncider avec celui où Duprez atteint le contre-ut de poitrine, nous assistons en effet à un abandon progressif de la tradition belcantiste qui, petit à petit, nous conduit jusqu’aux chanteurs de l’opéra vériste.

Le résultat de cette évolution, c’est qu’aujourd’hui, habitués que nous sommes à écouter la musique dans des salles très grandes, nous demandons aux voix de les remplir et de rivaliser en puissance avec un grand orchestre symphonique. Souvent même, en dépit de notre culture musicale, nous confondons une voix sanguine avec une voix expressive. Le malheur c’est que de la sorte nous avons réussi à obtenir une armée de « cuivres » préparés à de telles exigences mais tout à fait inadaptés quand il s’agit de remplir le rôle de « cordes » exigé, par exemple, par le répertoire belcantiste.

On a cru parer à cet inconvénient en orientant très tôt les voix vers l’émission requise par l’art lyrique ou vers celle plus adaptée au concert. Il est fort douteux que les résultats atteints soient d’une rigueur acceptable. En ce qui concerne l’art lyrique, nos considérations sur les vieux enregistrements devraient suffire à le démontrer; en ce qui concerne le répertoire de concert, bien des exécutions d’œuvres du 17ème ou 18ème – où des voix débordantes submergent ou du moins jurent avec les sonorités ténues et délicates d’un orchestre de chambre ou d’un clavecin – (2) n’arrivent sans doute pas à suggérer quelle serait la technique vocale correcte, mais suffisent à faire nettement comprendre que celle qui est utilisée n’est pas la bonne.

Dans les meilleurs des cas, nous nous trouvons confrontés à des interprétations dans le style des lieder qui, si elles ne manquent pas de bon goût, ne sont cependant pas « dans le ton ». Et ce n’est pas une excuse de dire, comme on le fait souvent, que lorsqu’on a affaire à des voix telles et travaillées, les interprétations sont valables, et que, de toute façon, nous autres modernes devons nous exprimer avec les moyens qui nous sont les plus familiers. Cela revient dès le départ à renoncer à toute rigueur critique et à pratiquer une double morale artistique qui condamne, par exemple, l’exécution de L’Orfeo avec des instruments modernes, mais accepte qu’il soit chanté avec le type de technique et de voix dont on use pour chanter Schubert. L’audition comparée d’une œuvre instrumentale baroque exécutée par des violes anciennes ou par des cordes modernes nous montre que le choix d’une sonorité plutôt que d’une autre n’est pas un élément sans importance. De telles considérations font inévitablement et parallèlement naître l’exigence artistique, plus encore que culturelle, d’une recherche sur l’art du chant qui contribuerait à nous rapprocher de l’esprit original de ces œuvres, et non seulement de leur lettre.

En ce qui concerne les timbres et leurs emplois, la recherche dans le domaine instrumental présente de bonnes garanties de rigueur – grâce à l’existence d’instruments de l’époque et de documents iconographiques descriptifs -. On ne saurait en dire autant de l’art du chant pour lequel les maîtres du passé décrivent peu ou ne décrivent pas du tout les méthodes d’enseignement et les caractéristiques des voix une fois formées. Il ne nous reste donc qu’à reconstruire patiemment les caractéristiques d’un goût en volant des indices dans les correspondances privées ou en tirant des indications indirectes des préfaces et des notes aux œuvres.

Une contribution remarquable à la recherche d’un art du chant chez Monteverdi nous est offerte par l’étude, pourtant brève, de Rachele Maragliano Mori: Monteverdi maestro di canto (3). En analysant les allusions rapides disséminées dans la correspondance, l’auteur a réussi à établir quelques opinions de Monteverdi sur les caractéristiques fondamentales qu’il exigeait des voix des chanteurs:

1) une pose de voix naturelle,

2) une résonance totale (qui est possible quand les cavités de résonance pectorale, pharyngienne et crâniennes sont librement reliées),

3) une complète disponibilité du diaphragme, particulièrement pour l’exécution du trille, mais également de tout genre de mélisme.

Chacun de ces éléments mérite une étude particulière. L’idée d’une « pose naturelle » prend un sens quand on la compare avec la pose de la voix telle qu’elle est généralement entendue aujourd’hui. Pose de voix qui, visant habituellement le volume plus que la qualité de la voix, soumet les organes vocaux à une tension qui n’est plus normale (4), tandis que l’étendue requise – dépassant notablement l’ambitus naturel – requiert une activité respiratoire, laryngienne et pharyngienne hors du commun.

Que ces voix puissantes et très étendues (5) ne soient pas l’idéal de Monteverdi, cela apparaît incontestablement dans ses écrits. En ce qui concerne l’ambitus, nous le voyons se préoccuper constamment d’écrire « sur mesure » pour la voix de l’exécutant auquel les œuvres sont destinées, tandis qu’en ce qui concerne la puissance, nous le voyons protester à propos du livret des Noces de Thétis – et l’on remarquera qu’il s’agissait d’une œuvre théâtrale -, que ce livret l’obligerait à composer une musique telle qu’« à la place d’un chitarrone il en faudrait trois, à la place d’une harpe il en faudrait trois », et, poursuit-il, « à la place d’une voix délicate, il en faudrait une forcée » (6).

Ces deux exigences n’ont rien de singulier. En ce qui concerne l’ambitus, il est normal qu’à une époque où c’étaient les possibilités des chapelles musicales qui fixaient les limites que devaient respecter les compositeurs, toute l’écriture vocale en fût influencée. Nous savons que dans les chapelles, les parties supérieures des polyphonies étaient confiées à des falsettistes et à des pueri cantores. Or, l’expérience actuelle nous enseigne que tant les falsettistes que les voix blanches ont du mal à dépasser le mi 4. Comme il existait donc des limites infranchissables pour un groupe de voix, les autres devaient adapter leurs limites en conséquence. Par ailleurs, la virtuosité exhibitionniste du chant soliste ne s’étant pas encore développée, on ne recherchait pas une plus grande étendue de la voix et toute l’attention se portait à affiner et à rendre agiles les voix à l’intérieur de leur ambitus naturel. Si ce fait constituait une limite pour la liberté créatrice du musicien au moment de la composition, il finissait par être un avantage lors de l’exécution. En effet, le problème de l’uniformité de la voix dans les différents registres n’existait pratiquement pas, puisqu’on n’exigeait pas du chanteur le « passage » à ce que nous appelons aujourd’hui « voix de tête »; aussi la voix pouvait-elle aisément « se répandre partout… sans incommodité et sans fatigue », et n’avait-elle aucun mal à réaliser ce type d’interprétation que nous examinerons par la suite. En ce qui concerne en revanche la puissance de la voix, le point de vue est différent suivant qu’il s’agit de musique sacrée ou de musique profane. En nous limitant pour l’instant à cette dernière, nous pouvons observer que déjà Zarlino écrivait que « dans les chambres (7), on chante d’une voix plus douce et plus suave et sans faire aucun vacarme » (8), tandis qu’avant lui, Vicentino, en spécifiant la manière de chanter « dans les églises, où l’on chantera à pleine voix et avec une multitude de chanteurs » (9), voulait dire implicitement que dans les « chambres » on chantait justement d’une voix moins forte.

Quoi qu’il en soit le deuxième point établi par l’étude de R. Marágliano Mori dissipe l’impression qui pourrait surgir, que Monteverdi voulait des voix faibles. S’il est vrai que le « recitar cantando » n’exige pas, de par sa nature, ce plus grand éclat de cette netteté de son que déjà le bel canto proprement dit demandera par la suite (10), il est cependant évident qu’il veut une sonorité pleine, donnée par une richesse d’harmoniques qui se déploie par le fait « d’ajouter… la voix de la poitrine à celle de la gorge » (11) et que l’on ne peut obtenir qu’avec une attitude physiologique de l’appareil de résonance. Monteverdi ne demande donc pas une voix puissante au sens que nous donnons aujourd’hui à ce terme – une voix « forcée » pour reprendre son expression -, mais une voix « délicate », pourvue toutefois de résonances qui la rendent capable de « courir » et de se nuancer de ces « passions » qui sont l’essence de sa musique. Cette conception trouve une confirmation intéressante dans l’analyse oscilloscopique qui démontre que la caractéristique commune des voix qui « courent » est moins l’amplitude des oscillations qu’une richesse particulière d’harmoniques impairs; richesse développée par n’importe quelle voix – dans des proportions évidemment différentes – lorsque sont établies les conditions physiologiques idéales.

Une indication supplémentaire et significative nous est donnée indirectement lorsqu’il demande l’élasticité du diaphragme pour l’exécution du trille. Ce « trillo », comme chacun sait, n’est pas l’oscillation entre deux notes contiguës (cet ornement portait alors le nom de « gruppo »), mais la répétition rapide de la même note. La valeur affective de ces deux ornements est bien différente. Le « gruppo », du moins chez Monteverdi, ne va pas au-delà de la pure et simple ornementation et il tend à conférer quelque chose de galant à la mélodie qu’il orne; le « trillo », s’il est convenablement exécuté – faute de quoi il ressemble davantage au bêlement d’une brebis qu’à un son humain – exprime la fougue d’une âme pleine de passions. Et comme il ne peut être exécuté que grâce à la vibration du diaphragme, il nous rappelle, tant techniquement que psychologiquement, cette recommandation déjà citée de Monteverdi: « ajouter… la voix de la poitrine à celle de la gorge », ce qui exige justement la libre action du souffle et de tous les organes de résonance.

Les conséquences de ces acquisitions sont remarquables.

Quand, de Venise, il donne des instructions pour l’exécution de La finta pazza Licori, Monteverdi ne laisse planer aucun doute sur ce qu’il entend par « recitar cantando » (12): une interprétation vive faite de couleurs fortes et de lignes incisives. Ceci non plus ne constitue pas une nouveauté car, sans sortir des traités de musique, V. Galilei proposait déjà comme exemple d’interprétation la diction des zanni (13), tandis que Zarlino, tout en rejetant cette thèse, parce que « ces imitations conviennent à l’orateur plutôt qu’au musicien », finit en fait par adopter des positions analogues – compte tenu de certaines réserves sur les « proportions » et les « convenances » (14).

Ce qui importe ici, c’est l’influence déterminante de cette technique sur la couleur de la voix. Nous ne prétendons pas proposer une étude de la phonation dans le chant sur des bases anatomiques et physiologiques, et d’ailleurs le stade actuel des connaissances dans ce domaine qui est aux confins de l’art et de la science, ne permet pas de hasarder des explications qui pourraient, par la suite, se révéler inexactes. Il nous suffira de quelques observations empiriques pour vérifier notre affirmation.

Les organes volontaires consacrés à la phonation sont si étroitement liés entre eux du point de vue de l’innervation (en donnant à ce mot un sens très large), qu’aucun d’eux ne peut recevoir une impulsion motrice sans que les autres en soient également influencés. Les conséquences de cette condition d’interdépendance se manifestent dans les multiples sonorités de la voix, résultats d’un jeu de tensions et de détentes des muscles qui déterminent, aux différents niveaux, des conditions particulières de résonance. Celles-ci favorisent à leur tour la formation de certains harmoniques plutôt que d’autres. Une interdépendance analogue existe en ce qui concerne les muscles qui déterminent la physionomie; et ceci ne vaut pas seulement pour ceux qui, comme l’orbiculaire des lèvres ou les zygomatiques, participent activement à la modification de la cavité buccale. Le lecteur peut faire une expérience directe de ce que nous venons d’exposer, en continuant à haute voix la lecture de ces lignes. Si, après avoir écouté la couleur de sa voix émise dans des conditions de détente il contracté les sourcils dans une expression douloureuse, s’il plisse le front dans une expression sévère, il entendra sa voix se faire tour à tour douloureuse, sévère, sans qu’il puisse par la volonté dissocier ces deux phénomènes.

Les effets sur une technique vocale, comme celle que nous venons d’examiner, sautent aux yeux. Cet appareil vocal, qui vibrait libre et détendu, dans l’attitude la plus physiologique possible, va refléter maintenant fidèlement la moindre expression du visage. Et cela d’autant plus nettement que sera plus claire la prononciation des mots: autre exigence de Monteverdi qui apparaît nettement dans le passage suivant: «ll chante avec une voix plus agréable que celle de Rapallini, et avec plus de sûreté, parce qu’il modèle en quelque sorte les mots et qu’il les fait très bien comprendre » (15). Or, comme cette récitation de type scénique, explicitement exigée, ne pouvait certainement pas être réalisée avec un visage aussi impassible que celui d’un joueur de poker, il est logique de conclure que la « couleur monteverdienne » se plaçait sur le même plan que la couleur de la voix parlée.

Indépendamment d’une autre indication monteverdienne que nous examinerons plus loin, il faut ajouter que dans ces conditions le timbre d’ensemble devait être clair (16). Il n’est en effet pas possible de « très bien faire comprendre les paroles » avec cette voix « tubée » et monocolore que l’on utilise parfois pour ces musiques, pas plus qu’inversement il n’est facile de garder une voix sombre en détachant bien les consonnes (17). Les « registres » disparaissant dans cette seule résonance harmonique engendrée par un jeu correct du diaphragme et des cavités de résonance, les couleurs propres à chaque voyelle et chaque consonne devaient apparaître comme dans un kaléidoscope, ce qui rendait les récitatifs variés et donnait du relief à chaque voix dans les polyphonies. On pense spontanément à la sonorité transparente de l’orgue italien de cette époque, qui rend si nettement et si clairement le jeu des parties.

Il s’agit donc d’une couleur bien différente de celle qu’aujourd’hui nous attachons à l’art du chant, art auquel nous demandons un timbre particulier qui provient de notre technique de pose de la voix. L’intérêt s’étant déplacé de la parole vers la mélodie, la voix s’est presque exclusivement consacrée à développer le son, sacrifiant le « recitar cantando » qui s’est, pour ainsi dire, réfugié dans le récitatif; un récitatif cultivé, bien évidemment, avec de tout autres intentions. On a demandé à la voix l’égalité dans tous les registres et, comme elle avait reculé ses limites au-delà de son ambitus naturel grâce au registre de tête que l’on ne peut obtenir que par une technique particulière et qui n’a pas de correspondance dans les couleurs de la voix naturelle, elle a du chercher un timbre qui fût un compromis entre les divers timbres, tandis que la puissance qui lui était demandée l’a obligée à amplifier par la tension musculaire l’importance du vibrato. Ainsi s’est créée cette voix que nous connaissons tous et qui exprime les différents sentiments surtout par des variations de volume et de vibration, tandis que la flexibilité de son timbre se limite à quelques vagues clair-obscurs. Et c’est justement l’uniformité implacable de cette couleur qui rend lassante l’audition de tant d’interprétations de Monteverdi même lorsque les interprètes prennent soin de la parole qui n’a cependant pas la possibilité de se réaliser d’une façon naturelle.

Les Auteurs soulignent ensuite l’importance que Monteverdi accordait à l’interprète, à son goût et à son intelligence qui devaient prendre appui sur le texte pour charger d’affectivité la ligne musicale. Ils montrent ensuite, par un exemple tiré d’un madrigal, que Monteverdi ne respecte pas toujours la correspondance des valeurs prosodiques et musicales; ces « infractions » à des normes établies depuis longtemps pouvaient avoir une grande valeur expressive, parce qu’elles indiquaient une « couleur » bien précise et étroitement liée au moment psychologique du texte littéraire.

Un événement nous offre une preuve supplémentaire de ce que nous avançons. Le 9 mars 1608, un peu plus de deux mois avant la représentation de l’Arianna, meurt Caterinuccia Martinelli qui devait en être la protagoniste. Sa mort rend incertaine l’exécution de l’oeuvre parce qu’on ne trouve personne qui puisse remplacer dignement la « Romanina ». Une chanteuse comme Settimia Caccini, fille de Giulio, est jugée valable pour le rôle de Vénus mais pas pour celui d’Ariane. Or, alors qu’il disposait des meilleures cantatrices de son époque, Monteverdi aura recours à une actrice: Virginia Andreini, surnommée Florinda. Il est évident que sa voix ne pouvait pas rivaliser en beauté et en technique avec celle de chanteuses professionnelles, comme il est évident que, s’il s’était simplement agi d’art scénique, il n’aurait quand même pas sacrifié à ce point la musique au théâtre. Il est plutôt logique de conclure que, douée d’une telle voix naturelle, la Florinda suppléait largement les inévitables déficiences de sa voix par des qualités d’expression. Or, nous savons quelle est la manière spontanée de chanter des acteurs, et nous savons également de quelles traditions dramatiques cette actrice lombarde était l’héritière. Nous avons d’ailleurs un témoin de son style: le général Carlo Rossi qui, informant le Duc des vicissitudes de l’Arianna, écrit: « Ce soir, Madame a voulu écouter Florinda qui s’est chargée du rôle le plus difficile: elle le dit d’une manière tellement étonnante que Madame en a été profondément frappée » (8). Ce témoignage confirme, lui aussi, notre exposé.

Il convient maintenant d’examiner à nouveau le problème de la voix « claire » et celui du « vibrato ». Dans la préface au Combat de Tancrède et de Clorinde, on lit: « la voix du Texte devra être claire, ferme et de bonne prononciation ». L’allusion à la bonne prononciation n’est qu’un corollaire de ce que nous avons vu et n’apporte pas d’éléments nouveaux. En revanche, les deux adjectifs « claire » et « ferme » sont fort intéressants. L’adjectif « clair » se référant à un cas particulier, ne peut être utilisé pour confirmer l’hypothèse que nous avons proposée précédemment. Dans ce cas, il nous semble plutôt que « claire » soit étroitement lié, tant du point de vue expressif que de celui de l’émission du son, à « ferme » qui le suit et qui revêt à nos yeux une grande importance. Ce « ferme » atteste l’usage, alors sans doute très répandu, de deux types d’émission distincts, mais capables de glisser l’un dans l’autre, sans solution de continuité: « la voix ferme » (non modulée) « voce ferma » – et « la voix vibrante » – « voce vibrata » -. La pratique actuelle ne connaît que cette dernière, mais si on lit attentivement Mancini, on note qu’il manifeste constamment le souci de développer chez ses élèves tant la voix ferme que la voix vibrante à des fins expressives. Ce souci ne semble pas ressortir très nettement du texte, si on le parcourt rapidement, ce qui ne veut pas dire que l’auteur ne lui accordait pas d’importance, mais plutôt que cet usage était alors une chose tellement évidente qu’elle n’appelait pas un traitement particulier. S’il est vrai que les « Riflessioni… » sont postérieures de plus d’un siècle à Monteverdi, il est tout aussi vrai qu’une rupture dans la tradition vocale ne s’était pas encore produite: le fait que Monteverdi demande un effet qui sera encore en usage cent ans plus tard, le prouve.

La pratique de la voix ferme et de la voix vibrante doit donc être rattachée, tant techniquement que psychologiquement, à cet ensemble d’activités physiologiques qui permettent – comme nous l’avons déjà vu – « d’ajouter… la voix de la poitrine à celle de la gorge », et d’exécuter le trille. Tout dépend de la maîtrise qu’a atteinte le chanteur sur son diaphragme et du discernement avec lequel il en use.

Si nous revenons maintenant à la préface du Combattimento, nous noterons que Monteverdi se réfère à un personnage spécifique: le Texte. Ce qui implique qu’il demande à ce rôle quelque chose de différent de ce qu’il demande aux autres. L’examen du poème nous montre déjà qu’au Texte est réservé un discours plus tendu et plus continu que les phrases vibrantes par lesquelles s’expriment les deux protagonistes. L’analyse musicale nous montre une fois encore que Monteverdi réussit à « vibrer sur la même longueur d’ondes » que le poète en l’amplifiant jusqu’à des hauteurs dont seul son génie était capable. Si « la voix du Texte doit être claire et ferme », il faut en déduire que les autres devront être différentes. Le rôle de Clorinda revenant nécessairement à une femme et la tessiture d’ensemble de Tancrède étant plus basse que celle du Texte d’environ une tierce (19) on doit admettre que dans les intentions de Monteverdi, les personnages devaient être caractérisés par des couleurs vocales différentes (on pense spontanément à la lecture de la Passion où la partie du récitant est traditionnellement confiée au ténor). Mais cette différence tient moins à la nature de la voix (ténor barytonnant pour Tancrède et ténor plus « clair » pour le Texte – c’est également ainsi que l’on pourrait comprendre le mot « clair ») qu’à la « fermeté » de la voix du Texte qui permet de faire ressortir le « vibrato » implicite des deux autres personnages. Ce qui convient parfaitement aux caractéristiques psychologiques des différents rôles; ce rapport devait d’ailleurs apparaître comme tellement évident qu’il n’exigeait pas de développement particulier.

Il faut noter qu’ici encore Monteverdi innove et anticipe l’avenir, par delà même ses successeurs. En effet, le 19ème couplera définitivement les voix et les rôles. Ainsi, par exemple, le ténor représentera l’amoureux, le contralto la vieille, etc… Mais ainsi conçu, ce couplage en restera à un stade très rudimentaire, au point que nous avons vu – pour citer l’exemple le plus éclatant – Rosine, protagoniste du Barbier, naître mezzo et devenir soprano léger. Chez Monteverdi, c’est moins le choix des voix qui détermine le personnage, que la technique vocale: le chant extériorisé (« gridar fuori ») de Tancrède et de Clorinde avec leur vibrato, et le chant intériorisé (« gridar dentro ») du Texte qui, chroniqueur mais témoin oculaire direct de la tragédie en cours, exprime ses sentiments avec une force incisive rendue plus pénétrante justement par la fermeté de sa voix; et le seul moment où Monteverdi permette exceptionnellement au Texte de « faire vocalises et trilles » – « la strophe qui commence par Notte » confirme par contraste ce que nous venons de voir.

L’art du chant était différent à l’église. La nécessité de remplir par le son les églises était traditionnellement respectée en chantant « à pleine voix » plutôt que grâce à « la multitude des chanteurs ». Nous ne devons pas en effet nous laisser tromper par des termes comme « multitude », « foule » qui n’avaient qu’une valeur de contraste, par opposition au petit nombre de chanteurs que l’on utilisait dans les « chambres ». Les « trente et quelques chanteurs » de la Chapelle Ducale de Saint-Marc représentent un effectif qu’aujourd’hui un choeur paroissial atteint sans peine, et pourtant une telle « multitude » était exceptionnelle par rapport à celle des Chapelles courantes. De toute façon, trente chanteurs auraient fort à faire pour remplir Saint-Marc de leurs voix, surtout s’ils sont divisés en plusieurs chœurs.

On utilisait donc depuis longtemps deux manières de chanter. Nous avons vu ce qu’en dit Vicentino. Écoutons maintenant Zarlino: « Que les chanteurs aient présent à l’esprit que l’on chante d’une certaine manière dans les églises et dans les chapelles publiques et d’une autre dans les chambres privées dans les églises on chante à pleine voix: mais toujours en suivant les principes que j’ai donnés plus haut » (c’est-à-dire « sans forcer sa voix, et en faisant en sorte qu’elle ne couvre pas celle des autres chanteurs et qu’elle permette de bien les entendre ») (20).

Vraisemblablement ce terme « à pleine voix » était conventionnel pour désigner ce type de chant, dans la mesure où il se retrouve tel quel chez des auteurs d’époques différentes. Il faut voir maintenant à quoi il correspondait. La pose de la voix étant inchangée, c’est-à-dire « naturelle », celle-ci ne pouvait dans l’expression d’un forte que devenir « pleine », sans jamais cependant être « forcée », car dans ce cas elle encourait la colère de tous les théoriciens de la terre. Nous avons probablement un exemple de ce type de chant avec ces belles voix naturelles qui, n’ayant jamais été gâtées par l’art lyrique, chantent à pleine voix mais sans crier et sans tenter de dépasser leur ambitus.

La couleur « à pleine voix » a inévitablement des possibilités moindres de se plier à des nuances expressives, mais on sait que, s’agissant de musique liturgique, les passions terrestres devraient faire silence pendant son exécution. Même si la musique sacrée de Monteverdi paraît inspirée par le Fils plus que par l’Esprit Saint.

Les auteurs rappellent ensuite le souci qu’avait Monteverdi de ne pas fatiguer les voix. Ils notent que l’on trouve parfois dans ses madrigaux l’indication « à pleine voix »: elle implique un type de chant volontairement moins expressif et nuancé. Les auteurs dessinent ensuite les perspectives qui s’ouvrent à la science dans ce domaine de l’art du chant et décrivent certaines expériences effectuées au Centre d’Études de la Voix Parlée et Chantée du Département Phonétique de la clinique ORL de l’Université de Turin et de la Camerata Polyphonique de Turin.

Traduit par Gilles de VAN.

NOTES

(1) S’agissant d’une communication faite à un congrès international de spécialistes – Claudio Monteverdi et son temps, Venise, Mantoue Crémone 3-7 mai 1968 – certains développements ont été résumés et certaines notes « savantes » éliminées. (N.d.l.R.).

(2) Le contraste est moins perceptible quand les instruments sont modernes, et l’emploi limité des instruments anciens est probablement une des causes à contribuent à cacher cette évidence à l’oreille du grand public. Ainsi un piano supporte très bien une voix, quelle que soit sa puissance, et le timbre créé par pose moderne de la voix « perce » moins au milieu des sonorités brillantes de notre orchestre que des sonorités ouatées d’un orchestre ancien.

(3) La Rassegna musicale, 1951, pp. 33-38. Pour la correspondance, cf. G.F. Malipiero, Claudio Monteverdi, Milan, Treves 1930.

(4) ll nous semble que l’on pourrait trouver un point de comparaison avec les cordes de la guitare qui douces et flexibles dans la guitare classique, deviennent épaisses et rigides dans la guitare de jazz afin donner, quand elles sont sollicitées, forcément avec une plus grande énergie, un son plus robuste même s’il est moins agréable.

(5) Déjà Vicentino se préoccupe sagement « des limites et des règles qu’il faut observer quand on écrit les différentes parties du chant polyphonique »: « les règles et limites, en ce qui concerne les différent voix des polyphonies, sont établies pour la commodité des chanteurs, afin que toute voix courante puisse commodément chanter sa partie ; cette commodité doit s’appliquer tant aux bonnes voix qu’aux voix point trop vigoureuses et puissantes… et l’on ne doit jamais ajouter une ligne supplémentaire aux cinq lignes, ni a dessus ni en-dessous, de même que l’on ne doit jamais changer de clef, à aucun moment de l’oeuvre, car cela reviendrait à ajouter une ligne aux cinq lignes, la partie serait ou trop haute ou trop basse pour le chanteur; le compositeur doit donc s’en tenir strictement à la portée ». L’antica musica ridotta alla m derna prattica, Roma 1555.

(6) G.F. Malipiero, op. cit. p. 165.

(7) Le terme de chambre (camera) s’oppose à église ou à chapelle et désigne tout lieu privé – salon, salle musique, théâtre – où était exécutée la musique profane (n.d.T.).

(8) Istitutioni harmoniche réel. à Venise 1573 p. 240.

(9) Op. Cit. (10) Cf. G.B. Mancini, Riflessioni pratiche sul canto figurato, 3ème éd. Milan 1777 p. 119.

(11) G.F. Malipiero, op. cit. p. 265. (12) G.F. Malipiero op. cit. p. 252.

(13) Discorso della musica antica e della moderna, 1581. Zanni était un personnage de la Commedia de Arte (n.d.T.).

(14) Sopplimenti musicali, Venise, 1588, p. 316. (15) G.F. Malipiero op. cit. p. 260.

(16) Un siècle plus tard, Mancini insiste encore sur cette caractéristique de la voix: « … le premier (défaut) est celui d’émettre la voix, sans se soucier de l’ouverture de la bouche, et donc de la mal ouvrir de sort que la voix ne soit ni claire, ni sonore, ni belle ». « Si l’union de ces deux éléments est réalisée avec la perfection souhaitable, la voix ne pourra être que claire et harmonieuse… » (op. cit. pp. 105 et 114). Il nous faut arriver au ténor Domenico Donzelli (1790-1873) pour entendre la voix s’assombrir.

(17) Les chanteurs wagnériens y réussissent. Mais pour expliquer ce fait, il serait nécessaire d’entrer dans des détails phonétiques et comparatifs sur les deux langues qui finiraient de toute façon par confirmer notre affirmation.

(18) Lettre du 14 mars 1608 in D. de Paoli, C. Monteverdi Milan (1945).

(19) Les deux rôles sont écrits en clef de ténor.

(20) Istitutioni harmoniche, p. 240.