Tiziano SCARPA (né en 1963)

Stabat Mater, 2008.

Prix Strega 2009. Parution française : Christian Bourgois Editeur, 2011. 130 pages.

Traduction de Dominique VITTOZ

Imaginez la rencontre du Georges Simenon de Lettre à ma Mère (1974) et du Rudyard Kipling de L’Homme qui voulut être Roi (1888). Du premier nous garderions l’intensité âpre et introspective du monologue avec la mère, le questionnement, l’impossibilité de la réponse. Du second la brièveté, l’art consommé de faire tenir en quelques pages le spectre de la fresque, la possibilité de l’épique, le rendu d’une période, la mémoire intime d’un lieu. C’est à tout cela, et sans doute un peu plus, que nous convie Tiziano Scarpa avec son Stabat Mater (2008), qui dépeint d’un trait de plume précis et dense la face sombre de Venise et le caractère émancipateur de la musique en générale, et de celle de Vivaldi en particulier.

Venise, populeuse et lacustre, sent la mort, chez Thomas Mann et Luchino Visconti, comme elle sent le sexe et l’idée de la débauche, à l’image du jeune Casanova, déambulant enfant dans les ruelles nauséabondes de la Sérénissime, dévolues à l’éternel commerce du plaisir éphémère chez Comencini (Casanova, un adolescent à Venise, 1969). Dans l’imaginaire vénitien la femme est jeune, beauté à séduire, ou putain vénale, mais la mère est étrangement absente, l’éducation et la morale ne pouvant se conjuguer avec le libertinage. Familles, passez votre chemin ou restez dans l’ombre du foyer, les ors des palais ne sont pas pour vous.

L’imaginaire collectif du mode de vie vénitien subit assurément le prisme déformant d’une certaine mythologie de la Sérénissime, mais il n’en reste pas moins vrai que Venise eut longtemps à se préoccuper plus que toute autre capitale européenne des enfants orphelins, abandonnés et indigents, qui peuplaient ses rues et déambulaient le long de ses canaux. La ville compta même jusqu’à quatre institutions chargées de leur éducation, l’Ospedale dei Mendicanti, l’Ospedale degli Incurabili, celui dei Derelitti et l’Ospedale della Pieta.

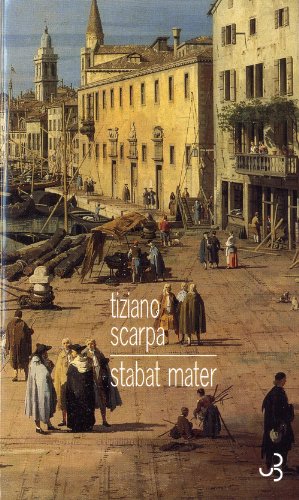

Giovanni Antonio Canal, dit Il Canaletto (1697-1768), Venice, Riva degli Schiavoni (1734-1735), Huile sur toile, 126.2cm x 204.6cm. Collections du Musée Sir John Soane. source. Wikimedia commons.

C’est dans ce dernier que nous faisons connaissance avec Cécilia, seize ans, pensionnaire orpheline comme tant de ses consœurs et comme elles la proie de multiples tourments, de ceux qui rongent et troublent sur un passé inconnu et un avenir incertain. La nuit, la solitude et l’isolement monacal sont moments propices à l’introspection, à une archéologie de soit même sur laquelle Cécilia se heurte, forcément, à quelques vides. Alors, elle écrit, non aux autres, non à la postérité, mais à sa mère, une mère qu’elle n’a jamais connue et dont elle ne conserve aucun témoignage, aucune mémoire. Se heurtant à la page blanche de ses origines, elle la noircie, n’interpellant même pas un fantôme, mais juste une idée.

« Madame Mère, au cœur de la nuit, je quitte mon lit pour venir, ici, vous écrire. Rien de nouveau, cette nuit encore l’angoisse m’a assaillie. La bête m’est familière maintenant, je sais lui tenir tête. Ma désespérance n’a plus de secret pour moi. Je suis mon mal et mon remède. »

Telles sont les premières lignes du livre, qui prend d’emblée la forme d’un dévidoir épistolaire, sans réponse, sans échange possible. On y lit bien sur une peur de l’avenir, une recherche de ses origines, un amour qui ne peut s’exprimer autrement que par ces lettres adressées au néant, mais pointe aussi l’amertume, le possible reproche de l’abandon, la perspective d’une mère qui n’aurait pas voulu assumer sa fille. Sa mère sait-elle même comment elle se nomme ? A-t-elle choisie son prénom ? Si vaste est le champ des possibles. Elle le dit, la nuit Cécilia quitte son lit, dont la vue se résume au-dessous du lit superposé au sien, traverse les froides coursives dallées pour se réfugier dans un recoin du monastère, seule pour écrire à sa mère, récréant symboliquement une esquisse d’intimité familiale, une normalité fantasmée. Sa réalité, c’est le dortoir froid du monastère, au sein duquel Cécilia est capable de reconnaître chacune des pensionnaires, au simple rythme de la respiration nocturne, à la tonalité du souffle. Ce sont aussi ces longs couloirs, ou dans le silence chaque bruit est exacerbé, révélateur, demande à être analysé, apprivoisé pour ne plus être effrayant. Il y a une musique nocturne au bâtiment que l’auteur retranscrit à merveille.

Souvent, les démons intérieurs de Cécilia s’incarnent dans la tête aux cheveux de serpents noirs, avec laquelle elle converse. Confidente fictive, gorgone terrorisante qui symbolise aussi bien la mère absente que l’absence de confiance, celle-ci revient à plusieurs reprises au cours du récit, cauchemar éveillé, comme une persécution, figure noire et seule instance d’un dialogue intérieur et destructeur.

En quête de son passé, de ses origines, Cécilia interpelle sa mère de manière récurrente, son « Madame Mère » entamant tant de paragraphes, semblant une exhortation à chaque fois un peu plus déchirante.

Cécilia est-elle le fruit de la faute, de la violence ou de l’indigence ? Elle ne peut en dessiner ne fusse que l’esquisse d’une réponse tant les sœurs du couvent se gardent bien de dévoiler la moindre information sur l’origine des pensionnaires. Cécilia en arrive à regretter le temps de ces toutes jeunes années ou l’idée même de mère lui était inconnue, jusqu’à sa révélation, aussi fracassante que traumatisante. Alors que déjà elle s’aventure à quelques explorations nocturnes hors du dortoir, Cécilia est attirée par un gémissement dans les toilettes du monastère, et y observe une jeune fille, plus âgée qu’elle, tordue de douleur par ce que Cécilia prend dans un premier temps pour de sévères troubles intestinaux. Jusqu’à révélation abrupte : « Puis il s’est passé une chose dépourvue de sens, à la fois monstrueuse et comique. L’excrément a pleuré ». La scène pourrait n’être que d’une réalité brutale, si elle ne jetait pas Cécilia dans un questionnement encore plus horrible. Se pourrait-elle qu’elle croise sa mère tous les jours au couvent ? Que celle-ci soit l’une de ces religieuses, violentée, et qui observerait grandir sa fille, de loin, sans pouvoir se révéler à elle ?

Seule la monotonie de sa vie diurne arrive à sortir Cécilia de ses questionnements. Y est décrite la robe montante, grise, ras du cou, que portent uniformément l’ensemble des pensionnaires, illusoire tenue d’égalité qui ne fait que mettre en lumière un peu plus la spécificité des visages. Lors des concerts à l’église, cette robe grise, sera remplacée par une de couleur rouge, forcement vénitien. Le repas, pris en commun et en silence, toujours sous la récitation de l’une des élèves, qui entame un chant de prière. Car par petites touches, Tiziano Scarpa s’extirpe de la narration des tourments de son héroïne pour nous décrire la vie de ces jeunes pensionnaires, véritables petites mains et petites voix de la musique vénitienne. Pour toutes les pensionnaires, le chant, qui ne réclame pas l’achat d’instruments et permet aux autorités du monastère de se financer, en envoyant leurs chorales se produire aux messes des multiples paroisses de la cité des Doges. Pour les plus âgées et les plus talentueuses, l’apprentissage d’un instrument, le violon en particulier, comme c’est le cas pour Cécilia. Notons au passage que dans les quatre institutions de la Sérénissime, seules les filles reçoivent une instruction musicale, à l’inverse de Naples où ces institutions musicales de charité sont quasiment systématiquement réservées aux jeunes garçons (cf. notre article sur le Porporino de Dominique Fernandez).

Francesco Guardi (1712-1793), Gala de Concert Vénitien (1782),

Huile sur toile, 68 cm x 91 cm. Collections de l’Alte Pinakothek de Munich. source. Wikimedia commons.

De Putte (« petites » en italien), où l’enseignement est principalement choral, les plus aguerries se verront devenir Figlie del coro (« Filles du Chœur ») et Maestre, si elles-mêmes enseignent à quelques plus jeunes, avec alors une formation propre qui est aussi instrumentale. Leur vie est tracée, destinée à se consacrer à la musique et à la religion, à moins qu’elles ne soient demandées en mariage, perspective d’évasion certes, mais leur interdisant de fait toute poursuite de carrière musicale, les sentiments et émotions soulevés par la musique pouvant s’avérer trop dévastateur pour les cœurs. Ces institutions connaissent un succès grandissant au cours du XVIIIème siècle, accompagnant le développement d’offices moins tournées vers la prédication mais recherchant plus la captation de l’attention des fidèles par l’activation de leurs émotions profondes, ainsi que par le succès de l’Opéra, grand consommateur de chœurs dans lesquels officient les jeunes pensionnaires. Offrant une main d’œuvre musicale de bonne qualité, permettant une grande variation des expérimentations des formes et des compositions, les pensionnaires des Ospedale sont un instrument essentiel de la vitalité de la musique vénitienne durant tout le dix-huitième siècle.

Pour l’heure, le spectre musical de Cécilia se limite aux leçons de Don Giulio, vieillard cacochyme, aux moins aux yeux de la jeune fille, répétant les mêmes leçons, mêmes messes, mêmes motets, mêmes aires, las, répétitifs, sans fougue ni saveur. Conforté par l’âge dans les certitudes de ses compositions, Don Giulio enferme plus qu’il n’épanouit les jeunes filles qui lui sont confiées. L’ennui moral et la monotonie de l’existence conduiront Cécilia à un étourdissement au cours d’une messe, l’occasion d’un peu de repos, et d’un trajet en barque à l’extérieur de Venise, comme l’annonciation d’un changement d’horizon.

Il y a dans les Misérables de Victor Hugo, parmi tant de chapitres où s’entrecroisent les destinées des personnages, un moment suspendu. Cosette et Jean Valjean ont trouvé refuge au couvent du Petit-Picpus, l’ancien bagnard aide la communauté aux multiples petits travaux du quotidien et Cosette reçoit l’éducation des sœurs, avec la perspective, toute tracée, de devenir religieuse. Jean Valjean aillant pour la première fois, trouvé sécurité et sérénité, regarde Cosette grandir et d’enfant devenir jeune fille. Doit-il privilégier la sécurité de Cosette et de lui-même, au prix de l’enfermement de l’horizon monastique, ou sortir, revenir à la dureté du monde, mais permettre l’affranchissement moral et intellectuel de Cosette. Tout est dit de cette période de la fin de l’enfance, où permettre l’émancipation c’est aussi laisser l’autre rompre avec les habitudes, le confort de l’univers connu, fusse au prix du danger.

Rares sont les grands textes à avoir à ce point décrit, non les tourments de cet âge, mais ses enjeux, où la construction individuelle s’accompagne aussi de rencontres déterminantes.

Cosette et Cécilia sont au même âge de la vie, et toutes deux reçoivent l’éducation, très cloisonnée, d’un ordre religieux. Les deux vivent dans un monde d’où est absente la figure maternelle. Les deux devront s’en émanciper.

Pour Cécilia, c’est au moment où ses tourments prennent le pas sur sa santé que se produit une rencontre, déterminante. Cette rencontre prend d’abord la forme d’un jeune prêtre, assistant aux leçons, collectives, ou que Cécilia donne aux filles plus jeunes, des fillettes âgées de sept à huit ans à qui elle tente au violon de faire imiter le chant des oiseaux. Puis, suite au décès de Don Guilio, se présente un nouveau maître de violon, Don Antonio, à l’archet agile, ample et virtuose, en un mot, enchanteur. Cécilia en l’écoutant y découvre certes de nouvelles mélodies, mais surtout une plus grande virtuosité de la composition, dans l’utilisation du contrepoint, dans des arias plus osés, plus expressifs, couvrant une plus large palette de sentiments. Puis, la première fois où elle doit jouer seule devant le maître, forcement intimidante. A ces jeunes filles qui ne connaissent rien du monde et des saisons au-delà des murs de l’hospice, il ne fait pas découvrir la nature, inspiratrice peut-être, mais trop surement source d’imitation. C’est leur imagination qu’il force et qu’il révèle, les amenant à exprimer par leur art les émotions qu’elles ressentent, à mettre en musique un monde rêvé. Comme l’écrit Cécilia, elles sont « condamnées à l’abstraction. Par notre corps, passe l’idée, qui n’a pas d’existence hors de nous et que nous appelons musique ». Don Antonio travaille avec elles une grande composition sur les saisons, bouleversant l’approche que Cécilia eut de la musique avec ses anciens maîtres. Don Antonio, lui, compose de la musique et compose avec les autorités ecclésiastiques pour lesquelles il apparaît souvent par trop dissipé, novateur et inspirateur de sentiments trop complexes pour des jeunes filles qui ne peuvent aspirer qu’à être demandées en mariage par des aristocrates déclinants aux sentiments pleins de peu chastes pensées.

Nous ne dévoilerons pas les dernières pages du roman, ce qu’il advint de Cécilia et de sa furtive rencontre avec Don Antonio, dont jamais le nom de famille ne sera cité au cours du récit. Révélons juste que la gorgone aux cheveux noirs ne viendra plus hanter les nuits de Cécilia et que cette dernière écrira, une dernière fois, à sa mère. La musique comme un éveil, la révélation d’un autre horizon, une envolée vers sa destinée…

Ce roman, à la brièveté intensément dense reçu le prestigieux Prix Strega en 2009, souvent considéré comme l’équivalent italien du Goncourt, à ceci près que l’on peut l’obtenir deux fois, sous un même nom, ce qui n’arriva toutefois qu’une seule fois (Paolo Volponi en 1965 et 1991). Prix Strega qui depuis sa création en 1947 récompensa notamment Cesare Pavese, Corrado Alvaro, Alberto Moravia, Elsa Morante, Dino Buzzati, Lampedusa, ou encore Primo Levi et Umberto Eco, soit, reconnaissons-le, le meilleur de la littérature italienne de la seconde moitié du vingtième siècle. Récit fantasmé aux phrases aussi concises que précises, Stabat Mater est certes le récit d’une émancipation, du passage à l’âge adulte, mais aussi le portrait croisé extrêmement bien ciselé de la narratrice et du jeune prêtre, derrière lequel il est facile de reconnaître Antonio Vivaldi, qui fut professeur à l’Ospedale à compter d’août 1703, après avoir été ordonné prêtre en mars de la même année. Engagé au départ pour un modeste salaire annuel de 60 ducats, il augmentera ses gages dès l’année suivante en devenant maître de violon, puis compositeur principal de 1713 à 1740 et cela même si son indépendance d’esprit devait lui valoir quelques moments de disgrâce.

Les spécialistes de Vivaldi objecteront que l’auteur prend quelques libertés avec la biographie de Vivaldi, notamment sur le fait que ce n’est pas durant ses années de professorat à l’Ospedale que Vivaldi composa ses Saisons, pas plus que l’oratorio Juditha Triumphans également cité. Tiziano Scarpa est d’ailleurs le premier à le reconnaître dans quelques pages conclusives au récit, avançant à juste titre qu’il en va aussi de son droit de romancier de prendre ainsi quelques largesses, au bénéfice du récit.

Roman sans fioriture, dépouillé de tout artifice comme les murs d’un couvent, il ravit forcément par sa force et sa simplicité, même si les lecteurs les plus baroques pourront lui reprocher une certaine sécheresse, une absence finalement assez criante de baroque littéraire et le fait que la musique, l’art de la composition, le talent de Vivaldi, ne sont finalement que des aspects secondaires du roman, plus centré sur la quête identitaire et l’émancipation d’une jeune fille.

Reste que jamais n’avait été évoqué avec autant d’ardeur le souffle émancipateur de la musique, et décrite avec une telle économie de mots la condition, peu enviable, des jeunes filles oubliées de la Sérénissime.

Pierre-Damien HOUVILLE

Étiquettes : Pierre-Damien Houville, Venise, Vivaldi Dernière modification: 25 mars 2021