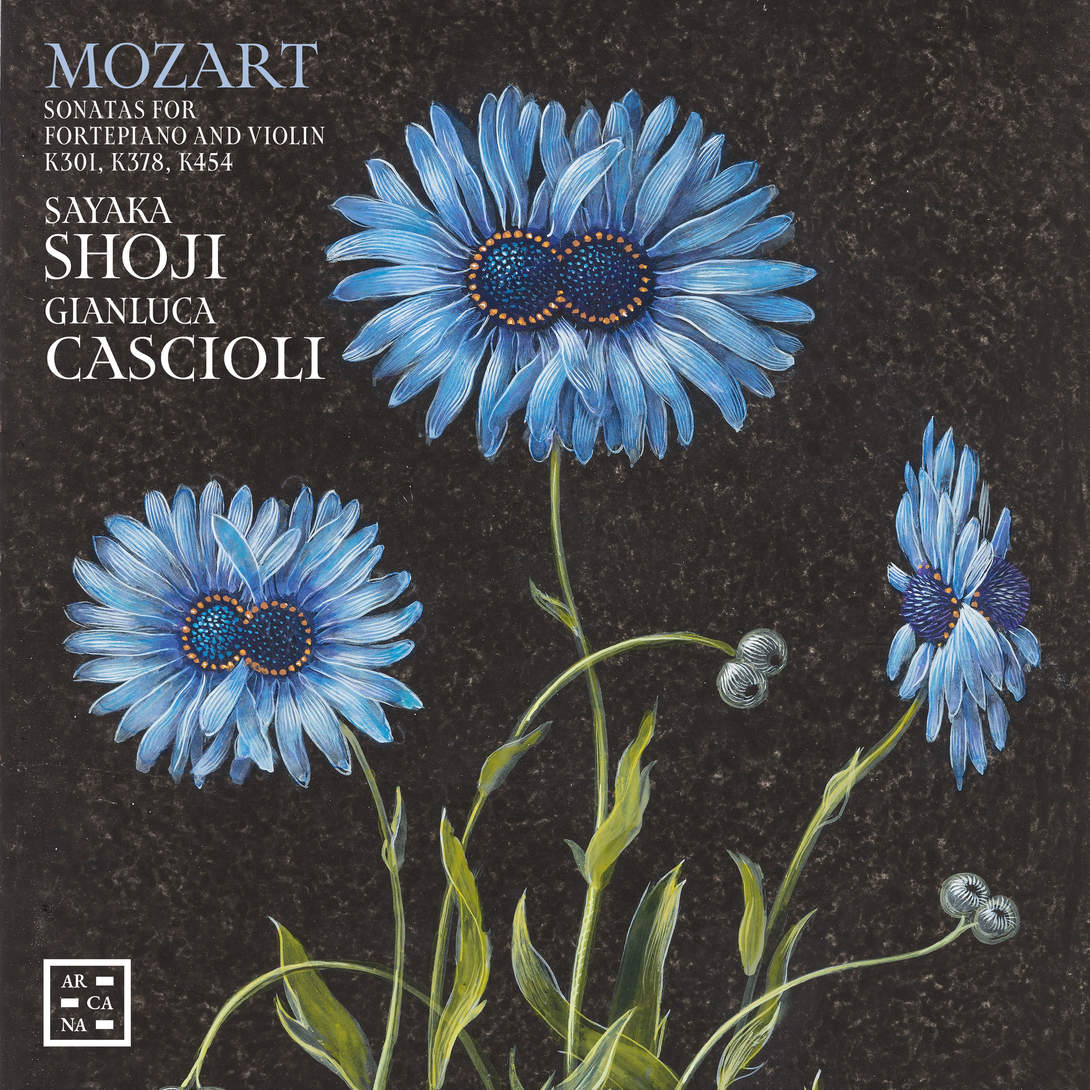

Wolfgang Amadeus MOZART

Sonates pour violon et pianoforte K301, K378, K454

Sayaka Shoji, violon Stradivarius « Récamier », Crémone, vers 1729.

Gianluca Cascioli, pianoforte Paul McNulty (Divisov, 2009), d’après un original Walter & Sohn (Vienne, vers 1805)

1 CD digipack, Arcana, 2025, 57′

Voici un disque qui a commencé par nous en rappeler un autre, et rien de moins que l’enregistrement par Hephzibah & Yehudi Menuhin des sonates Kreutzer et Le Printemps de Ludwig van Beethoven (EMI, 1959). Non que Beethoven soit Mozart, encore qu’il pourrait être longuement disserté de l’influence du second sur le premier, notamment à l’écoute des pièces présentes sur le disque qui nous intéresse aujourd’hui, mais bien au regard de la complicité unissant les deux interprètes, une symbiose, une connaissance réciproque qui sur les deux enregistrements font merveille, de même qu’une captation proche des instruments, intense, tout à fait appropriée à des sonates pour deux instruments en majesté et en duo, où l’un n’est jamais le faire-valoir de l’autre.

Voici un disque qui a commencé par nous en rappeler un autre, et rien de moins que l’enregistrement par Hephzibah & Yehudi Menuhin des sonates Kreutzer et Le Printemps de Ludwig van Beethoven (EMI, 1959). Non que Beethoven soit Mozart, encore qu’il pourrait être longuement disserté de l’influence du second sur le premier, notamment à l’écoute des pièces présentes sur le disque qui nous intéresse aujourd’hui, mais bien au regard de la complicité unissant les deux interprètes, une symbiose, une connaissance réciproque qui sur les deux enregistrements font merveille, de même qu’une captation proche des instruments, intense, tout à fait appropriée à des sonates pour deux instruments en majesté et en duo, où l’un n’est jamais le faire-valoir de l’autre.

Cette parution est en fait le second volume d’un travail des artistes entamé chez Deutsche Grammophon, label chez lequel étaient parues en 2022 les sonates K.304, K.379 et K.504 sur un disque dont la pochette reprenait la même inspiration de motifs floraux et mentionnait bien qu’il s’agissait d’un volume n°1[1]. On retrouve avec joie le jeu profond et souvent méandreux des transfuges Sayaka Shoji au violon et Gianluca Cascioli au pianoforte. Si les deux musiciens, qui comme nous l’avons déjà souligné, n’en sont pas à leur première collaboration artistique et ont chacun forgé leurs armes principalement auprès des compositeurs du classicisme viennois et de la période romantique ; les retrouver dans ce répertoire, tardif pour la baroque, mais plus ancien que celui qu’ils abordent habituellement, souligne d’autant la rupture de paradigme introduite par Mozart dans cette musique de chambre, creusant le sillon d’une influence durable du prodige viennois auprès des compositeurs qui lui succèderont. Un Mozart dont à force de louer la précocité au clavier est quelque peu oublié qu’il fut aussi dès son plus jeune âge un grand artisan du violon, sous l’influence de son père, Léopold Mozart, violoniste virtuose et auteur d’une méthode de violon parmi les plus influente de toute la seconde moitié du dix-huitième siècle (Versuch einer gründlichen Violinschule, 1756 pour la première édition, soit l’année même de naissance du jeune Wolfgang Amadeus).

D’emblée, dès l’entame du premier des deux mouvements de la sonate K.3101 se font jour quelques évidences. La complicité, l’homogénéité de jeu des deux artistes mais aussi la beauté du son, la majesté du timbre des deux instruments. A Sayaka Shojile le son à la fois clair et grainé d’un splendide Stradivarius Récamier (Crémone, vers 1729), capable d’absorber toutes les nuances de jeu de la partition mozartienne, son intense expressivité comme ses déchainements ; à Gianluca Cascioli celui d’un pianoforte Paul McNulty (d’après un original viennois vers 1805) alliant à la fois un son frappé droit, sec et aux résonnances mesurées, tout en conservant une certaine puissance, lui permettant d’exprimer la majesté et la sensibilité insufflée par Mozart dans ces compositions.

Voici tout d’abord sur la sonate K.301, une sonate composée à Mannheim au début de l’année 1778, possiblement à l’origine pour violon et flûte, éditée à Paris suite au séjour de Mozart dans la capitale. Il s’agit d’une sonate en deux mouvements, comme quatre autres chez le compositeur, dont nous retiendrons l’Allegro con spirito initial, au style très expressif caractéristique des compositions mozartiennes de musique de chambre de cette période et où l’archet de Sayaka Shoji, long et ample traduit une orientation assumée vers une interprétation sentimentale de la partition alors que le pianoforte de Gianluca Cascioli, au toucher léger, à la rythmique précise, ravira les adeptes d’une interprétation informée. Cette symbiose lumineuse n’est jamais prise à défaut malgré une partition jouant de quelques ruptures de rythmes et autres difficultés d’accords, et nous la retrouvons dans l’Allegro du second mouvement, tout en chromatismes, où les deux interprètes domptent avec une parfaite cohérence les accents très Sturm und Drang d’une partition qui sait se fondre aussi dans une mélancolie élégiaque.

Retour à une forme plus classique, en trois mouvements (allegro moderato, andantino sostenuto e cantabile, rondo allegro) avec la sonate K.378, légèrement plus tardive (1779) qui s’avère un bel exemple de l’expérience, de la maturité acquise par Mozart. Non que la K.301 fut un brouillon – il faudrait être un détracteur patenté de Mozart pour l’affirmer – mais disons qu’avec cette sonate K.378 le compositeur salzbourgeois franchit un pas dans la modernité de ses compositions, conservant l’expressivité de sa ligne de violon, particulièrement dans le mouvement initial (Allegro moderato), mais nous gratifiant d’un deuxième mouvement (Andantino) alliant dans une même dynamique tristesse et allant, associée une langueur à la nostalgie bohémienne nouvelle chez le compositeur, prémices d’une influence durable dans la musique des décennies à venir. Tout comme le Rondo final, brillant, rutilant avec ses arpèges affirmés ne peut que rappeler la maîtrise dont fera preuve Beethoven dans le même exercice quelques décennies plus tard, et que l’archet de Sayaka Shoji, virtuose et souple, sublime.

Plus tardive encore s’avère la sonate K.454, composée en 1784 pour la violoniste mantouane Regina Strinasacchi (1761-1839) qui dans son entièreté est à remarquer pour l’équilibre plus prononcé que Mozart choisit d’insuffler entre les deux instruments, traités avec plus d’équité. Il se pourrait que ce soit moins la volonté du compositeur que la conséquence d’un retard, la partie pour violon ayant été écrite à la hâte par un Mozart se devant de rapidement achever la composition avec d’exécuter la pièce avec la violoniste le 29 avril 1784. C’est du moins ce que laisse entrevoir la correspondance de Mozart avec son père et l’autographe de l’œuvre, où la partie pour violon apparaît rajoutée au débotté sur celle pour piano. Qu’importe au final, l’œuvre se distinguant particulièrement par son Largo introductif, tranchant avec une fin de premier mouvement en Allegro, et sur lequel violon et piano expriment une majesté, une alliance parfaite parachevant de faire de cette entame d’œuvre l’une des plus belles pages communes aux deux instruments. Une sonate où après un second mouvement joliment expressif mais plus conventionnel, l’Allegretto final reviendra à la verve enlevée et à l’alacrité de la seconde partie du mouvement initial.

Alors si ce Mozart des sonates pour fortepiano et violon est bien peu baroque, ce caractère intrinsèque est bien la seule réserve que nous pouvons faire à ces œuvres portées aux nues par Sayaka Shoji et Gianluca Cascioli les interprétant avec une majesté de tous les instants.

Pierre-Damien HOUVILLE

Technique : enregistrement clair, mais manquant un peu de rondeur.

[1] Soulignons au passage que les deux interprètes ont également gravé pour le label DG l’intégrale des sonates pour piano et violons de Beethoven, donc les n°9 et n°5 que nous évoquions. L’occasion d’une intéressante comparaison pour nos lecteurs non rebutés par une petite incartade au-delà du baroque.

Étiquettes : Arcana, Cascioli Gianluca, Mozart, Muse : or, Musique classique, musique de chambre, Outhere, Shoji Sayaka Dernière modification: 13 novembre 2025